マグロはブリやサーモンと違い、血合いの色で鮮度を判断することはできません。サクに切り分ける際に血合いを外す、基本的に冷凍状態で流通する、といったことが理由です。マグロの選び方では色の濃さや筋の入り方など、見るべきポイントが他の魚と異なります。

この記事では、「マグロの選び方」を赤身・中トロ・大トロの部位ごとに解説します。マグロの種類・おすすめの食べ方・解凍方法・切り方などもわかる完全ガイドです。料理人である筆者が、18年間で得た知識と経験をすべて詰め込みました。

簡単にいうと、マグロの選び方で見るべきポイントは以下の5つ。

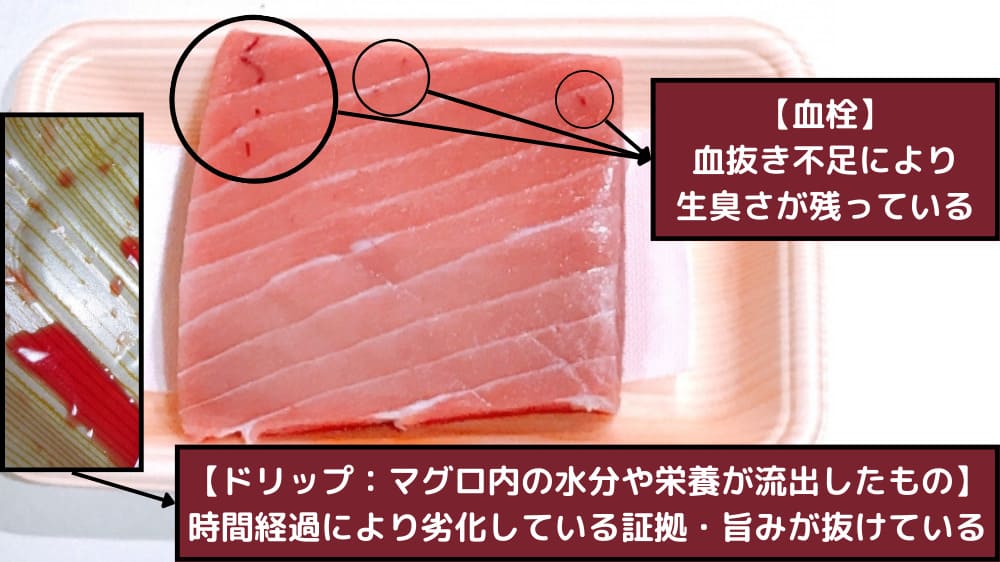

- ドリップが出ていない

- 赤い点やシミがない

- 色が鮮やかで濃い

- 筋の間隔が広い

- サクが三角形

ワンランク上のマグロのお刺身を作りたい人は、最後まで読んでみてください。

マグロ以外の刺身の選び方を知りたい方はコチラ。

魚以外の選び方を知りたい方はイカの選び方やカニの選び方をどうぞ。

目次からお好きな見出しへ移動できます。気になる所をお読みください。

マグロの選び方の基本【真っ先に見るべき2つのポイント】

マグロの選び方で、真っ先に見るべきポイントは2つです。

- ドリップが出ていない

- 血栓(赤い点々)がない

ドリップが出ているマグロは、時間がたって劣化している証拠です。市販のマグロはほとんどが冷凍品を解凍したもので、解ける過程で壊れた細胞組織からドリップが流出しています。自分で解凍できるなら、完全に解けているものより凍っているものを選んだほうが新鮮です(失敗しないマグロの解凍方法については下記で解説)。

血栓(赤いシミや赤い線)が入っているマグロは、血抜きが不十分なため血生臭さが残っています。雑に扱われ身が傷んでいる証拠で、輸入物のメバチマグロによく見受けられる現象です。

ドリップや血栓の有無は魚選びの基本となるため、必ずチェックしましょう。

マグロの部位ごとの選び方【料理人が見ている3つのポイント】

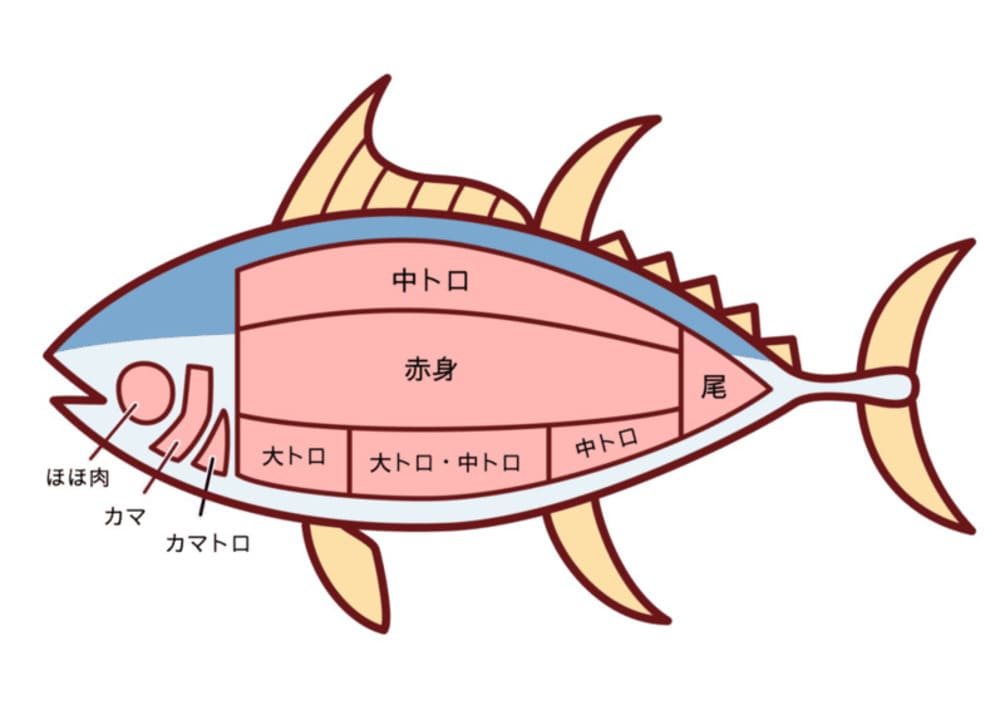

マグロの部位はおもに「赤身・中トロ・大トロ」にわけられます。

大トロや中トロなどの脂が多い部位は、基本的に大型のマグロにしか存在しません。スーパーや鮮魚店で手に入るトロは、ほぼ「本マグロ」や「ミナミマグロ」のものです。

マグロの種類については、下記で解説しています。

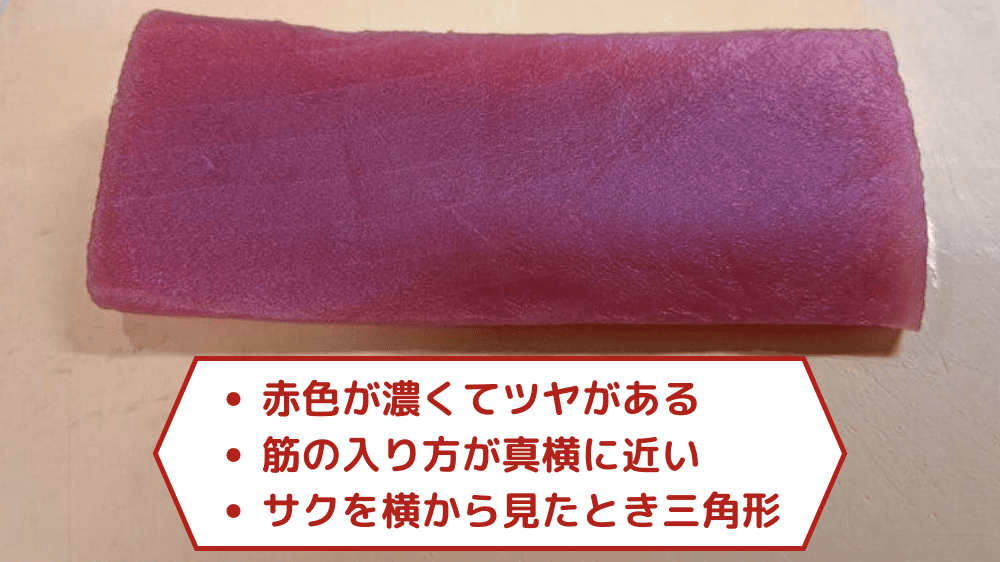

赤身の選び方

- 色‥赤色が濃いほどいい

- 筋‥真横に近いほどいい

- 形‥横から見て三角形に近い

赤身の選び方のポイントは「赤色が濃く筋が真横に入っている」こと。三角形で色が濃いサクはマグロの最上部位で、筋がほとんどありません。赤身は中心(背骨)に近いほど赤色が濃く筋が細くなり、外側(皮やヒレ)へ近づくほど赤色が薄く筋が太くなります。中トロや大トロと違い脂がないため、外側にいくほど筋が気になるはずです。

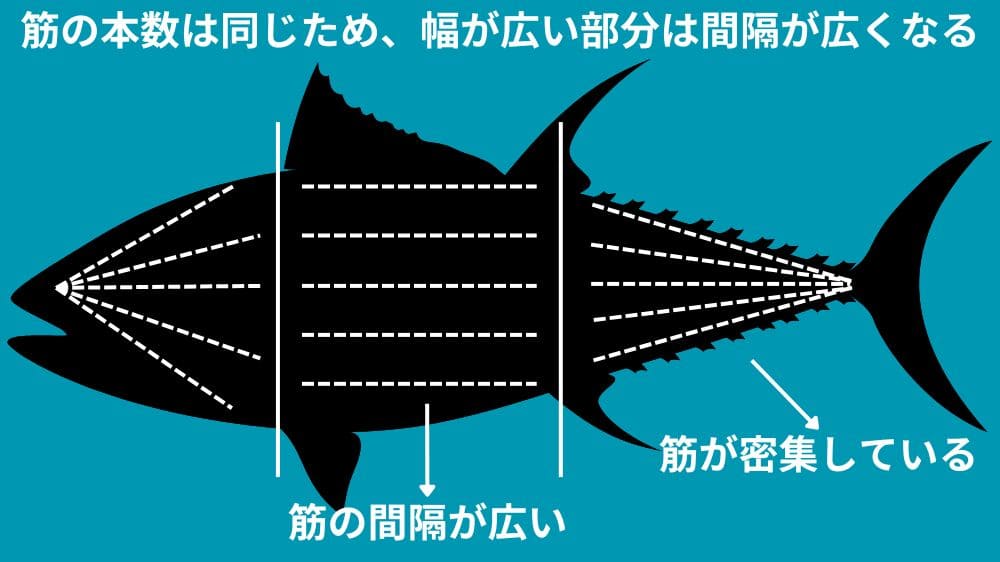

また、魚体の真ん中に近い部分は筋が真横に入り、尻尾にいくほど半円状に変化します。尻尾付近の身は太い筋が密集しており、刺身で食べるのには適していません。

マグロの赤身は「魚体の真ん中・背骨に近い中心部分に良質なものがある」と覚えておきましょう。

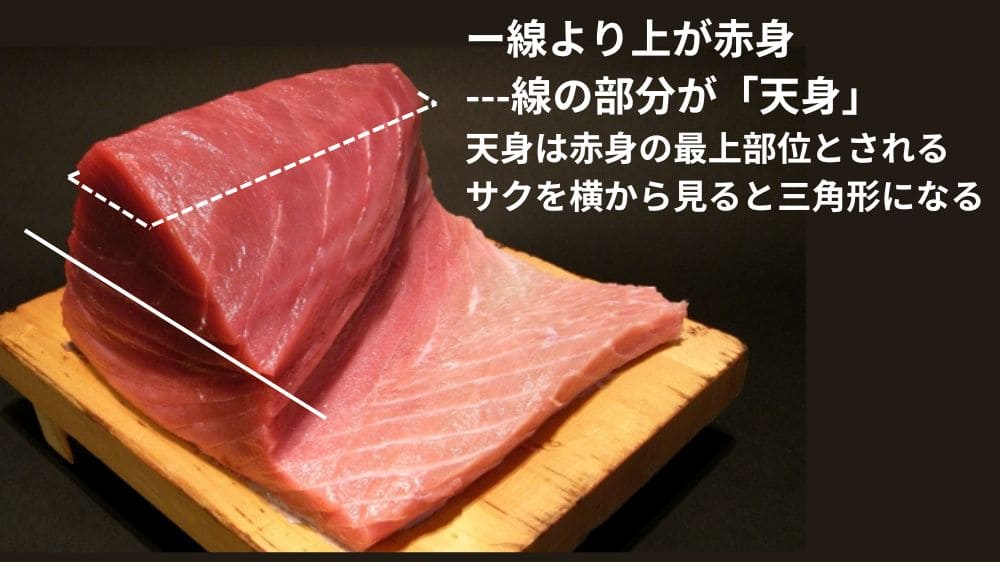

赤身の希少部位・天身(てんみ)の選び方

天身はマグロの中心部分にあたる背骨付近の身で、もっともやわらかく旨みが濃い部位です。運動量が少ない場所のため筋が発達しておらず、筋っぽさをまったく感じません。マグロのブロックで見ると、三角形(△)の頂上が天身です。

- 色が濃すぎて赤黒く見える

- 筋が放射線状に入っている

- 横から見て三角形

△の頂上が天身で最初にサク取りするため、必ず三角形になります。希少部位にもかかわらず色や形がよくないため、スーパーでは売れ残っている可能性も。

中トロの選び方

- 色‥鮮やかでツヤがある

- 筋‥筋の間隔が広いもの

- 形‥横から見て三角形に近い

色ツヤがよいことはもちろん、赤身と脂のバランスも見ながら好みのサクを選びましょう。サクを横から見ると、赤身と脂身の割合がよくわかります。

マグロの外側に位置する中トロは、赤身よりも筋が強い部位です。選びたいのは筋と筋の間が広く、均一な間隔で入っているもの。マグロの魚体を「頭・真ん中・尻尾」に3分割した真ん中の部分にあたります。中トロの中でもとくに脂が多く、筋がほとんど気になりません。

実は、魚に流れている筋の本数は同じで、体の幅によって密度が変わってきます。マグロは真ん中へいくほど体が膨むため、必然的に筋の間隔が広がるわけです。

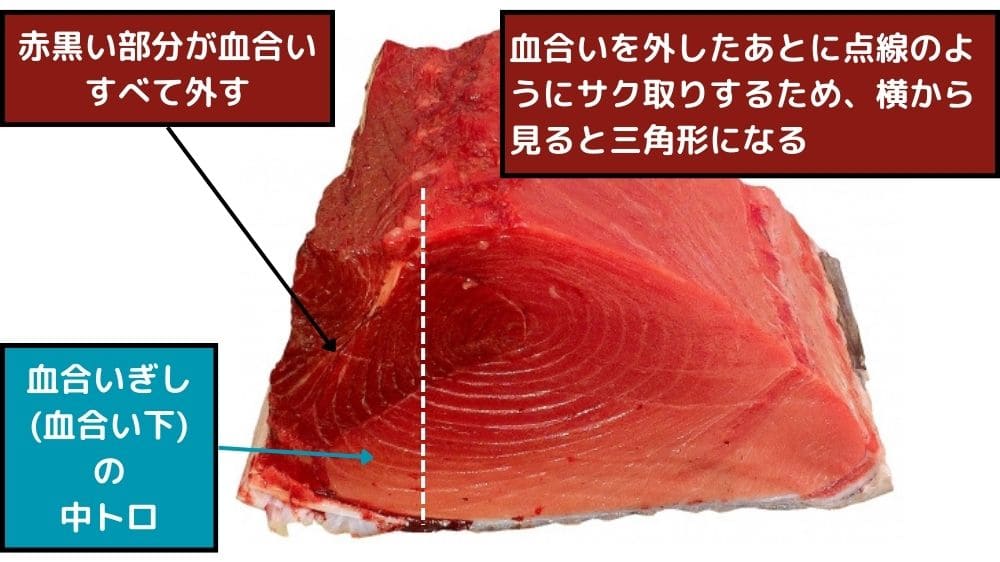

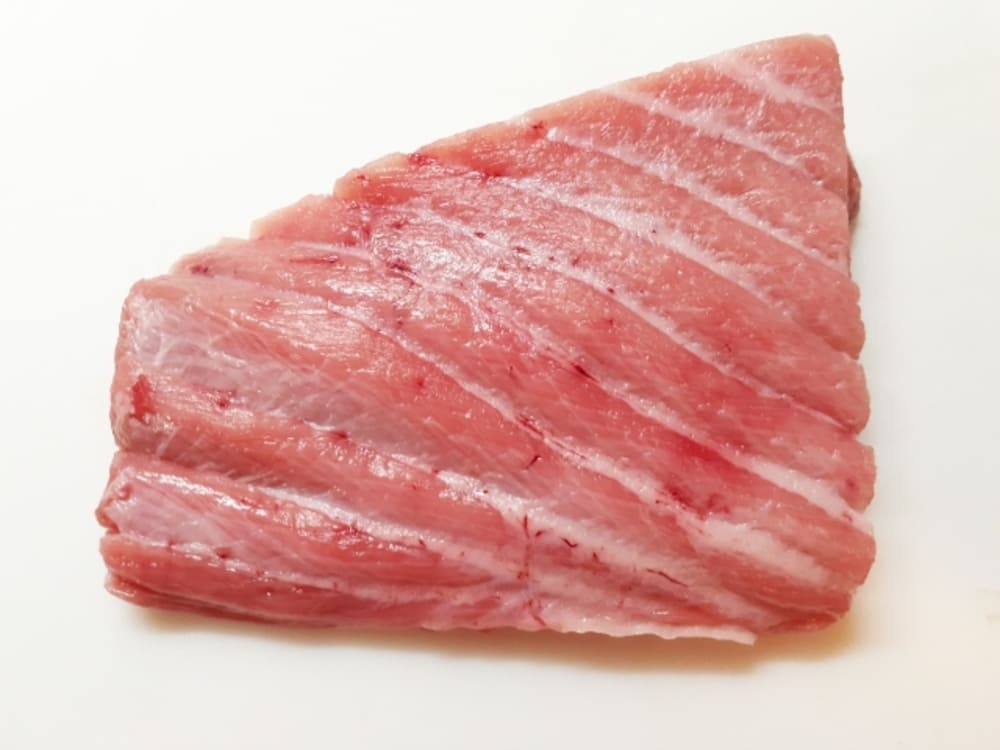

サクを横から見たときに三角形になっているものは「血合いぎし(血合い下)」と呼ばれる中トロの最上部位です。

中トロの希少部位・血合いぎし(血合い下)の選び方

赤身も脂身も旨みが強い部位で、とろけるほどの「脂乗り」と「きめの細かさ」があります。

- 色が濃くツヤがある

- 横から見て三角形になっている

- 脂のサシがきめ細かい

隣接する血合いを削り取ったあとにサク取りするため、通常は長方形のサクが三角形になります。天身と同じで、見た目の悪さから鮮魚コーナーで売れ残っている可能性もあります。

大トロの選び方

- 色‥ピンクと白色の境目がぼやけている

- 筋‥筋が太くて脂のサシが細かい

- 形‥厚みがある(正方形に近い)

ピンクから白へとグラデーションになっているほど、脂が全体に回ったおいしい大トロです。

ヒレに近い部分は筋が太くなりますが、脂をたっぷり含んでいるため口の中でとろけます。とくに、正方形のサクや丸みを帯びたサクは、お腹の先端(ヒレ付近)で一番脂が多い部分です。サクが分厚いほど脂が多く、薄いほど中トロっぽくなります。

ただし、スーパーで売られる大トロは少量なため、実際は選択の余地がないことがほとんどです。

大トロの希少部位・カマ下の選び方

カマのすぐ後ろに隣接する部分で、マグロ1本からわずかしか取れない希少部位です。濃厚な脂の香りと甘みが特徴で、筋はまったく感じません。脂のサシがきめ細かく、よく霜降り肉に例えられます。

- 薄いピンクか白色

- 筋が薄くて目立たない

- 脂のサシが散りばめられている

スーパーなどの小売店でお目にかかることは滅多になく、まれに通販サイトで売られています。

代表的な5種類のマグロの特徴【選び方とおすすめの食べ方もわかる】

ひと口にマグロといっても種類があり、味や身質が別物です。それぞれの特徴を知っておけば「いつものマグロと味が違う」という事態を回避できます。

一般に流通しているマグロは、下記の5種類。

クロマグロとミナミマグロは養殖も盛んで、人工ふ化に成功した近畿大学の完全養殖クロマグロは有名です。残りの3種類は採算面で養殖が難しく、現状はすべて天然物が流通しています。

クロマグロ(本マグロ)

- 身色‥深い赤色・濃い赤色

- 味‥マグロ特有の酸味がある・脂の乗りがよい

- 選び方‥茶色や黒に変色していないものを選ぶ

色がキレイで鮮やかなほど、鮮度と味がよい状態です。黒ずんでいるものやツヤのないものは避け、赤色がはっきりしているサクを選びましょう。

大トロと中トロが取れます。やわらかい身はマグロの味が濃く、酸味や鉄分をしっかり感じます。濃厚さが血生臭いと感じる人もいますが、通に好まれる味です。

北半球を回遊しているため、獲れる海域によって旬の時期が異なります。日本近海では冬が旬で、青森県大間で獲れるクロマグロ(本マグロ)は最高級ブランドです。スーパーに並ぶ本マグロは、ほとんどが養殖(蓄養)です。

養殖と蓄養の違いについては、下記で解説しています。

おすすめの食べ方

- 生食‥刺身・ヅケ・炙り

- 焼物‥塩焼き・漬け焼き・ソテー

- 煮物‥煮付け・角煮

- 揚げ物‥竜田揚げ・南蛮漬け

刺身系が一番おすすめですが、いろいろな調理法ができます。「脂が多い部分は塩焼きや煮付けに・赤身部分は醤油漬けにして焼き物や揚げ物に」

ヅケマグロを作るときは、表面が白くなる程度に下茹でしてから漬け込むのがコツです。臭みが抜けて食べやすくなり、醤油の漬かりすぎも防げます。まとめて売っている血合い部分は、ニンニクを効かせた竜田揚げがおすすめ。

ミナミマグロ(インドマグロ)

- 身色‥明るい赤色・ルビー色

- 味‥マグロの中でも脂の甘みが強い

- 選び方‥凹んだり黒ずんだりしていない・筋が少ない

傷や凹みが原因ですぐに黒く変色するため、サクに損傷がないものを選びましょう。1つのサクに対して筋の含有量が少ないもの、筋の間隔が広いものが良品です。

インド洋で漁獲されることから、インドマグロとも呼ばれます。天然物の旬は春から夏で、養殖物は通年出まわります。運搬距離が長いため流通するほとんどが冷凍品で、生のミナミマグロは希少です。

クロマグロに次いで魚体が大きく、大トロと中トロが取れます。ミナミマグロの赤身は発色がよく、マグロの味をしっかりと感じられるのが特徴。濃厚で甘みの強いトロの部分は、とくに人気があります。

「もともと赤黒く見た目がよくない」ことや「傷や凹みが原因ですぐに黒く変色する」などの理由で、スーパーなどの小売店ではあまり扱われていません。

おすすめの食べ方

- 生食‥刺身・ヅケ・カルパッチョ

- 焼物‥塩焼き

- 煮物‥煮付け・潮汁・味噌汁

- 揚げ物‥レアカツ・塩から揚げ

色変わりが早いので、黒ずんでしまったときなどにお試しください。

クロマグロよりもクセがないので、シンプルな調理法がおすすめ。塩味ベースの味付けで、脂の甘味がより強く感じられます。身が締まっているので、加熱しても身崩れしません。

メバチマグロ

- 身色‥鮮やかな赤色

- 味‥程よい脂と少しの酸味がある

- 選び方‥キレイな赤色・脂のサシが見える・筋が少ない

サクによって当り外れが激しく、他のマグロより選び方が重要になってきます。発色がよく、筋が細くて間隔が広いものを選びましょう。筋が白い膜状になっているものは、噛み切れず口に残る場合がほとんど。

大トロはなく40㎏を超える大物から、中トロに近い部位が取れます。まれにハラモ(魚の一番下のヒレの部分)を大トロとして販売するケースもあります。筋をきちんと処理し、表面を炙るなどひと手間加えれば、刺身で食べることも可能です。赤身はあっさりしており、マグロ特有の酸味をわずかに感じます。

赤道付近を中心に世界中の海で獲れるため、旬は海域によって異なります。おもに関東で流通しており、関東のスーパーや飲食店で見かけるマグロはほぼメバチマグロです。

流通するすべてが天然物で、スーパーなどでは冷凍の状態で販売されます。秋から冬にかけて獲れる「日本近海の生メバチマグロ」には、高値が付くことも。

変色しにくい点は魅力ですが、正しい解凍方法が必須です(下記で詳しく解説)。

おすすめの食べ方

- 生食‥刺身・ヅケ・ユッケ

- 焼物‥漬け焼き

- 煮物‥煮付け・味噌煮

- 揚げ物‥竜田揚げ・南蛮漬け

あっさりしたマグロなので、濃いめの味付けがよく合います。

タレやオイルで、旨みとコクを足す調理法がおすすめ。とくに筋が多い部位は、加熱することでやわらかく食べられます。

ヒレの近くに「ハラモ」という大トロに相当する部位があります。かなり筋が多いため、炙ったり茹でたりして食べるのが一般的です。

キハダマグロ

- 身色‥薄い赤色・赤とピンクの中間色

- 味‥あっさりしていてクセがない

- 選び方‥赤色の中にサシが見える

色や筋には個体差があまりないので、少しでも脂が多いものを選びましょう。店舗施設の照明を避け、自然な明るさの中でサクをよく見たとき、うっすらとサシが視認できるものが良品です。

全体的に脂が少なく、トロと呼べる部位はありません。頭近くの腹側の身に、わずかに脂が乗った部分があります。あっさりとした身は臭みがなく、筋が弱いので口に残りません。メバチマグロとよく比較されますが、よりクセがなく値段も安めです。変色しにくいぶん、マグロの旨みをあまり感じない人もいます。

冷凍品は通年出まわりますが、春先に獲れる近海の生キハダマグロは一級品です。関西を中心に流通し、ツナ缶の原料にも使われます。

おすすめの食べ方

- 生食‥刺身・炙り・山かけ・カルパッチョ・なめろう

- 焼物‥漬け焼き・ソテー・ムニエル

- 煮物‥味噌汁・すき焼き風煮付け

- 揚げ物‥から揚げ・フライ(タルタルソース付き)

脂が少ないので、バターや油を使った調理法がおすすめ。しっかり味付けしたほうが、満足感のある料理ができます。身が丈夫で崩れにくいため、残った刺身で調理することも可能です。

ビンナガマグロ(ビンチョウマグロ)

- 身色‥薄いピンクと白の中間色

- 味‥脂が少なくて淡泊

- 選び方‥サクが分厚く淡いピンク色

サクが分厚いということは、魚体が大きいということ。大きいマグロのほうが、脂が乗っています。色ツヤがよく、くすんだり茶色く変色したりしていないものを選びましょう。

大きな特徴は、身の色が白いこと。他の4種類のマグロとは決定的に違うため、冷凍の状態でも見間違えることはないでしょう。

トロは存在せず、マグロ類の中でもっとも安価です。回転寿司で人気の「ビントロ」とは、脂が乗る時期に漁獲されたビンナガマグロの呼び名です。かなりあっさりしているぶん、マグロ好きは物足りなさを感じることも。

春から夏にかけて水揚げ量が多くなり、4~8月頃にピークを迎えます。とくに6~8月頃に「東沖」で獲れる一本釣りのビンナガマグロは、脂の乗りが抜群です。

おすすめの食べ方

- 生食‥刺身・炙り・ヅケ・カルパッチョ・マリネ

- 煮物‥潮汁・味噌汁・佃煮

- 揚げ物‥から揚げ・フライ・天ぷら

加熱すると硬く締まるので、焼き物には向きません。加熱調理する場合は、パサつきを防ぐため調味料やオイルで油分を加えるのがおすすめ。「塩焼きよりはムニエル」といったイメージで、粉を付けてバターや油で揚げ焼きにするとよいでしょう。くれぐれも、加熱しすぎには注意です。

天然と養殖・生と冷凍の違い【養殖と蓄養の違いもわかる】

育ち方や輸送方法によって、同じ種類のマグロでも味が大きく変わります。身質や脂の乗り具合に差が出るからです。

とくに生のマグロは旬の時期限定のため、希少価値が高くなります。

天然マグロ

- 特徴‥赤色が濃く変色しやすい

- 味‥マグロの味が濃い

天然のマグロは小魚・イカ・甲殻類など、いろいろな餌を食べる雑食性です。豊富な餌をバランスよく食べて育つので、濃厚な旨みと上質な脂を兼ね備えています。広い海を止まることなく回遊しているため、身が引き締まっているのが特徴です。

世界中の海で漁獲され、獲れた海域ごとに特色があります。色落ちが早く、養殖と比べて日持ちしません。

下記のマグロは、流通するすべてが天然物です。

- メバチマグロ

- キハダマグロ

- ビンナガマグロ

天然のクロマグロは、スーパーなどの小売店ではあまり見かけません。ミナミマグロは高級店や専門店で、おもに取り扱われています。

養殖マグロ

養殖マグロは「養殖」と、表示する決まりになっています。

- 特徴‥色が薄く変色しにくい

- 味‥全体的に脂が多い

餌はサバやイワシなどの生餌や、魚粉や魚油などを合わせた配合飼料です。生け簀の中で栄養満点の餌を食べて育つため、脂を多く含んでいます。

赤身にも脂がまわっているので、トロが好きな人にはおすすめです。品質が安定しており、天然マグロよりも日持ちします。

流通している養殖マグロは2種類です。

- クロマグロ

- ミナミマグロ

スーパーで「本マグロ」として売られているものは、ほとんどが養殖(蓄養)です。

養殖と蓄養(ちくよう)の違い

養殖は卵や数㎝の稚魚の状態から、餌を与えて育てること。

近畿大学水産研究所が成功した完全養殖とは、養殖で育ったマグロを指します。

蓄養はもともと海にいる若いマグロを捕獲し、数ヶ月間で太らせ出荷させること。

海の資源を利用しているので、絶滅危惧の根本的な解決にはなっていません。

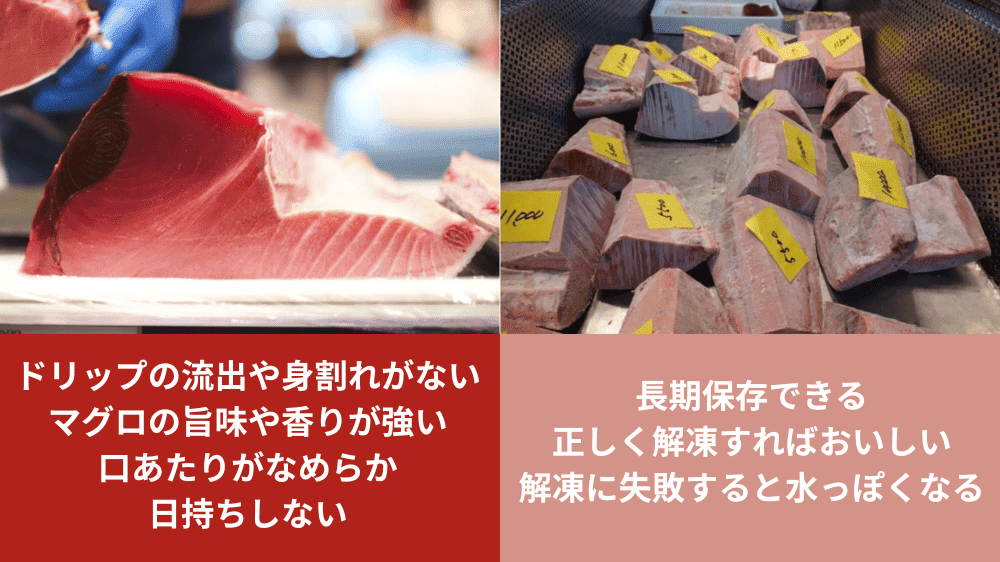

生と冷凍の違い

生マグロは日本近海で漁獲されたものが多く、一度も冷凍されずに流通します。凍結による細胞破壊や、解凍によるドリップ流出・身割れが発生しません。マグロの香りや旨味がしっかりと残っており、口あたりもなめらかです。ただし、日持ちしないため、購入したその日のうちに食べ切る必要があります。

一方、冷凍マグロは遠方で漁獲されたものを、長距離の運搬に備えすぐに冷凍したものです。冷凍状態なら、購入後も長期保存できる点が魅力。スーパーに並ぶマグロも冷凍品を解凍したものがほとんどで、ラベルに「解凍」と表示されているはずです。ただし、解凍にはコツがあり、失敗すると水っぽいマグロになります。

近年は冷凍技術の発展により、以前と比べて品質が格段によくなりました。正しく解凍すれば、冷凍マグロでも十分おいしく食べられます。

失敗しないマグロの解凍方法【上手に切るコツもわかる】

市販のマグロはほぼ冷凍品のため、正しい解凍方法が必須です。

本記事では、温塩水と氷水を使った解凍方法を紹介します。現役の料理人である筆者も、お店で実践しているやり方です。

冷凍マグロは-10℃~1℃付近がもっとも劣化しやすい温度のため、温水を使うことで危険な温度帯を素早く通過できます。塩水にする理由は、塩の浸透圧でマグロの中に水分が侵入するのを防ぐためです。

氷水に浸けて解凍すると、周囲の温度と冷凍マグロの温度差が少なくなり、ドリップが流出しにくくなります。さらに、水は空気よりも熱伝導率が高いため、冷蔵庫内よりも短時間で解凍できます。

冷凍マグロの解凍方法|温塩水解凍

まずは40℃の「温塩水」に浸けて、表面を解凍します。

【温塩水解凍の手順】

- 約40℃のお湯に3%の塩を入れよく混ぜる(海水と同じ濃度でしょっぱい)

- マグロ表面の粉くずを水道水でサッと洗う(洗いすぎない)

- 温塩水に冷凍マグロのサクを4~5分ほど浸ける(マグロを沈ませる)

- マグロを取り出し、水道水で塩気を軽く洗い流す(洗いすぎない)

- キッチンペーパーで水気をよく拭き取る(押さえ付けるように優しく)

- ジッパー付きの保存袋に入れて密封する(この後の氷水解凍で水が入らないように)

マグロが水っぽくなるので、真水に触れる時間は最小限にしてください。

解凍中に身が縮むのは「ちぢれ(縮み)」と呼ばれる現象で、新鮮なマグロである証です。漁獲後すぐに急速冷凍されているため、解凍している段階で死後硬直が始まり身がちぢれます。作業には支障ありませんが、温塩水に浸けている場合はすぐに引き上げましょう。放置するとちぢれが進んで身が硬くなり、食感が損なわれます。

冷凍マグロの解凍方法|氷水解凍

保存袋で密封したマグロを氷水に浸けていきます。

【氷水解凍の手順】

- マグロが完全に沈む水位の氷水を用意する

- マグロが浮かないよう、袋内の空気をしっかりと抜く(皿でフタしてもよい)

- 氷が足りなくなったら補充し、1~2時間ほど浸ける

- 水から引き上げ新しいキッチンペーパーで包む(ラップはしない)

- 金属製の調理バットに乗せ、冷蔵庫で1時間ほど置く

1時間経過した時点で一度マグロの状態を確認しましょう。外側が完全に解けていれば完了、まだ解凍されていなければさらに浸けます(中心部は凍っていてOK)。ラップをしないほうがいい理由は、冷蔵庫内でマグロ表面の水気が取れるからです。金属製のバットは熱伝導率が高く、低温をキープするのに適しています。

時間があるなら冷蔵庫で寝かせるのもアリ

時間に余裕があるなら、半解凍のまま冷蔵庫で寝かせてみるのもよいでしょう。

寝かせることで余分な水分とともに臭みが抜け、マグロの旨みを感じやすくなります。

温塩水の浸し時間を1~2分、氷水解凍時間を1時間程度にして、冷蔵庫で12~24時間おくだけです。

長時間放置する場合は、マグロが乾かないようにキッチンペーパーの上からラップで包みます。

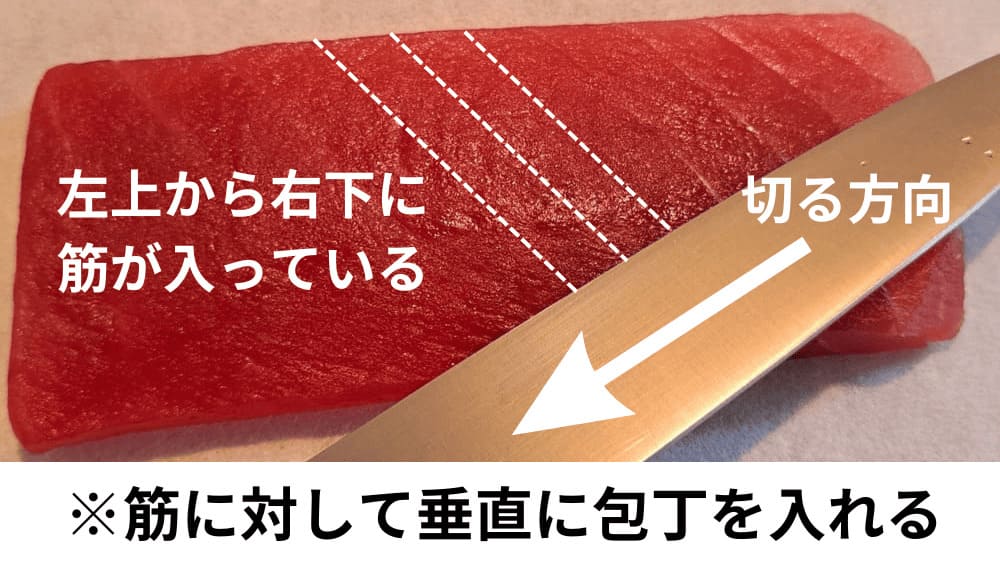

マグロを上手に切るコツ|筋の方向を意識する

料理人がマグロを切るときは「筋(白い線)の向き」を意識します。魚体が大きいぶん筋が太くて頑丈なため、断ち切らないと口に残ります。

- コツその1:「サクの上から見える筋」に対して、垂直に包丁を入れる(筋を断ち切る)

- コツその2:「サクの横から見える筋」が、傾いている(倒れかかっている)方向に切る

失敗しないためには、切る前に正しい向きでマグロのサクを置く必要があります。

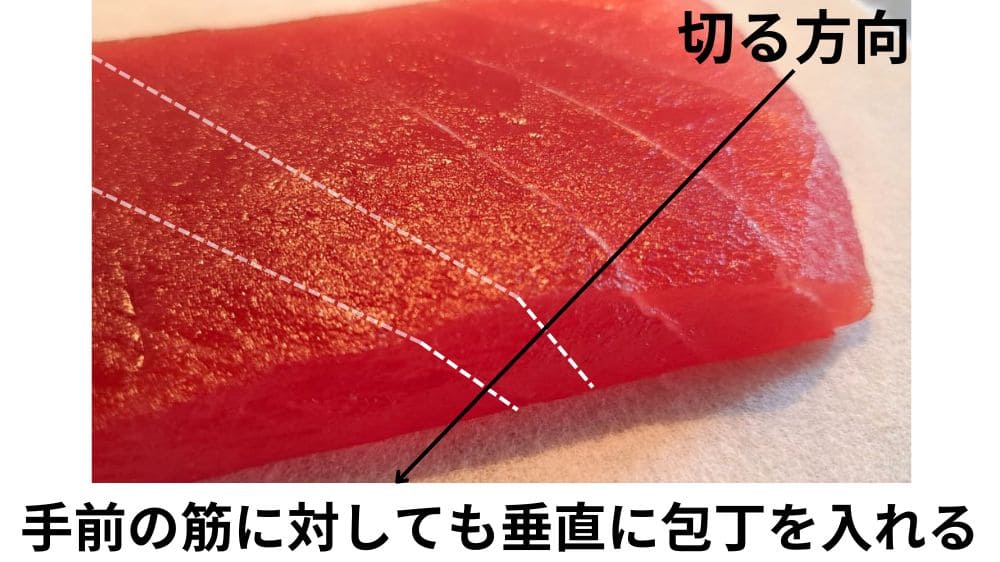

マグロを上手に切るコツその1|筋に対して垂直に切る

まな板にサクを置き、上から筋の流れている方向をよく見ます。

- そぎ切りにする場合:筋が右下から左上へ流れるようにサクを置く(写真のように↖方向)

- 平造りにする場合:筋が左下から右上へ流れるようにサクを置く(↗方向)

筋の方向を把握してから切ると、失敗しません。

また、上から見える筋に対して垂直に包丁を入れれば、手前の筋も断ち切れるはずです。上から見たり横から見たりしながら、筋の方向を正確に把握してから切り始めましょう。

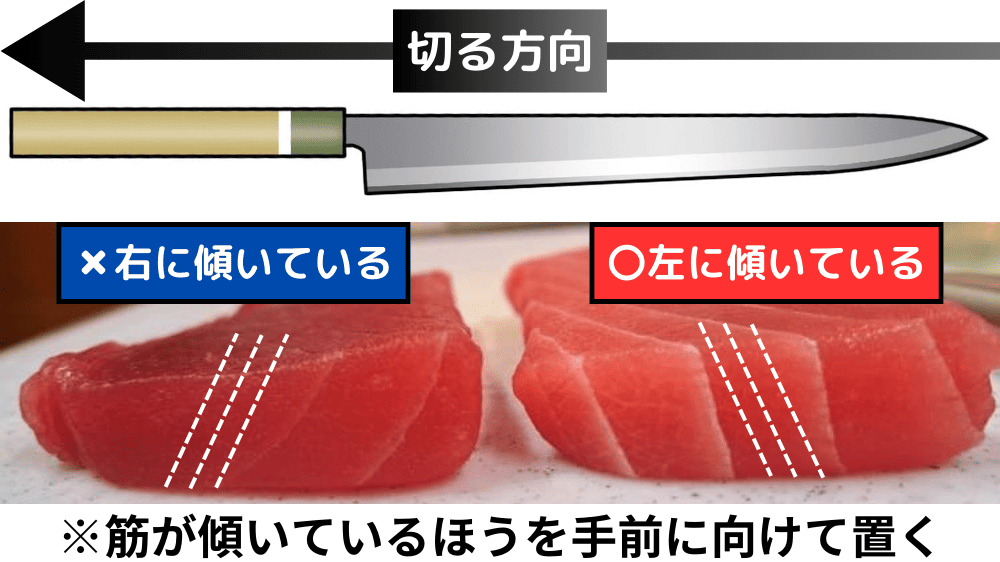

マグロを上手に切るコツその2|筋が傾いている方向に切る

写真では左側のマグロは右に筋が傾き、右側のマグロは左に筋が傾いています。この場合は左に向かって包丁を引くため、右側のマグロ(筋が左に傾いている)の置き方が正解です。左側のマグロのように、筋の傾きに逆らうように包丁を動かすと、切ったときにマグロの身が割れてしまいます。

マグロのサクを横から見ると、筋が傾いている方向を判別できます。見えにくい場合は、上下・左右と角度を変えて見てみましょう。

写真のように右から左に包丁が動く場合(切る人が左側にいる場合)、右のマグロの置き方が正解です。左のマグロの置き方だと筋が起き上がるように大きく動くため、身に負荷がかかります。「筋が動けば動くほど身が引っ張られ崩れやすくなる」と覚えておきましょう。

刺身の切り方の基本

筋の向きが見極められたら、実際に刺身を切っていきましょう。

【刺身の切り方の基本】

- 包丁の根元から先まで使う

- 1回で引き切る(ギコギコしない)

刃元から切り始め、弧を描くように一気に包丁を引き、刃先で切り離すイメージです。1回で引き切るのが鉄則。ノコギリのように押したり引いたりすると、刺身の断面が崩れ旨みが流出します。

「刺身の切り方」について詳しく知りたい人は、こちらの記事をどうぞ。

料理人が教える刺身の切り方【基本的な包丁の動かし方を解説】

マグロの選び方【まとめ】

マグロの選び方で見るべきポイントは5つです。

- ドリップが出ていない

- 赤い斑点やシミがない

- 色がキレイで濃い

- 筋の間隔が広い

- サクが三角形

色・筋・形は部位によって、選び方の基準が異なります。

マグロに限らず鮮魚は温まると、ドリップが出て旨みが抜けます。低温をキープするために、氷で冷やして持ち帰りましょう。

コメント