刺身の「さく」を選ぶ際は、身の状態(ドリップや皮目の模様の有無)・血合いの色・「さく」の形状の3つを見れば十分です。ドリップの有無や血合いの色で鮮度がわかり、皮目の状態や「さく」の形状で脂乗りを判別できます。中でもドリップの有無は必須項目で、パック内に色の付いた水分が溜まっているような「さく」は真っ先に除外しましょう。

この記事では、刺身の「さく」の選び方を解説します。経験18年の和食料理人が、スーパーで手に入る魚の種類ごとに見るべきポイントを列挙した完全ガイドです。

選び方のコツは、「魚の左半身」を選ぶこと。魚は頭を左、腹を手前にして陳列されるため、つねに自重で押しつぶされている右半身よりも左半身のほうが高品質です。詳しくは、「知らないと損する魚選びのコツ」の見出しで解説しています。

ワンランク上のお刺身を造りたい人は、最後まで読んでみてください。

刺身以外の選び方を知りたい方は魚の選び方(一尾や切り身の選び方)をどうぞ。

魚以外の選び方を知りたい方はイカの選び方やカニの選び方をどうぞ。

目次からお好きな見出しへ移動できます。気になる所からお読みください。

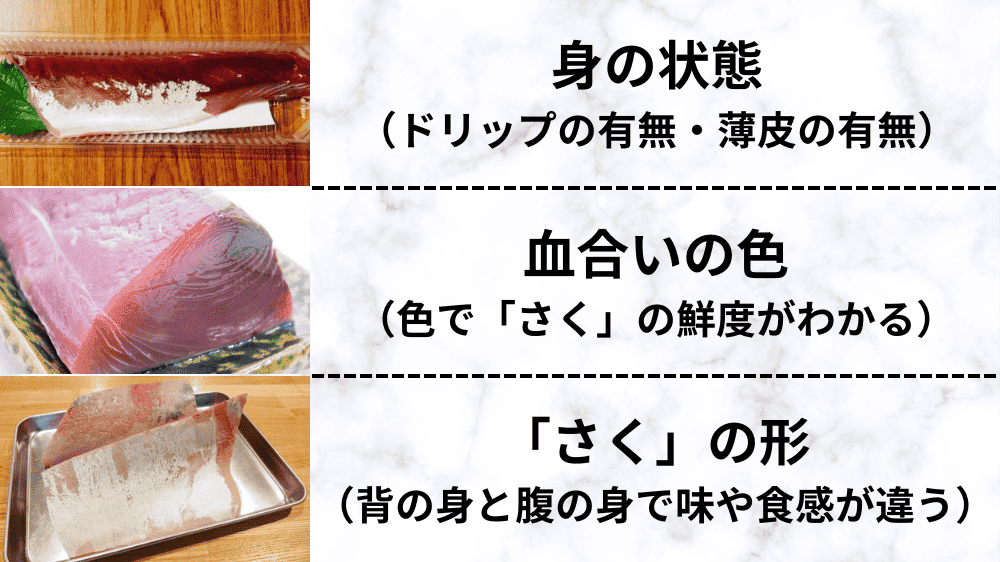

刺身の「さく」の選び方【3つのポイント】

刺身の「さく」の選び方で、見るべきポイントは3つです。

- 身の状態:ドリップが出ていない・皮目に模様や薄皮が残っている

- 血合いの色:鮮やかでキレイな色をしている

- 「さく」の形状:背の身と腹の身を見分ける

【身の状態】ドリップが出ていない・皮目の模様や銀色の薄皮が残っている

ドリップとは、魚や肉のパック内に溜まっている色の付いた水のことです。その正体は細胞内にある組織液で、時間経過や冷凍品を解凍する際に細胞組織が破壊されることで流出します。ドリップにはうま味成分や栄養素が含まれており、流出量が多いほど鮮度が悪く旨味も抜けています。

一方、皮目に模様や銀色の薄皮が付いている「さく」は狙い目。魚で一番おいしいとされる、皮と身の間の脂がしっかりと残っているからです。

【血合いの色】鮮やかでキレイな色をしている

血合いは背と腹の境目にある薄紅色や茶色の筋肉で、「さく」の高いほうの側面に付着しています。空気に触れると劣化していくため、血合いの色から「さく」の鮮度を判別可能です。新鮮な「さく」は血合いが鮮やかでキレイな色をしており、鮮度が落ちてくるとツヤが消え黒ずんできます。

魚の種類によって血合いの色は異なりますが、劣化がわかりやすく、選別は難しくないでしょう。ただし、マグロのような巨大魚は切り分ける段階で血合いを外すため、「さく」に血合いが付いていません。

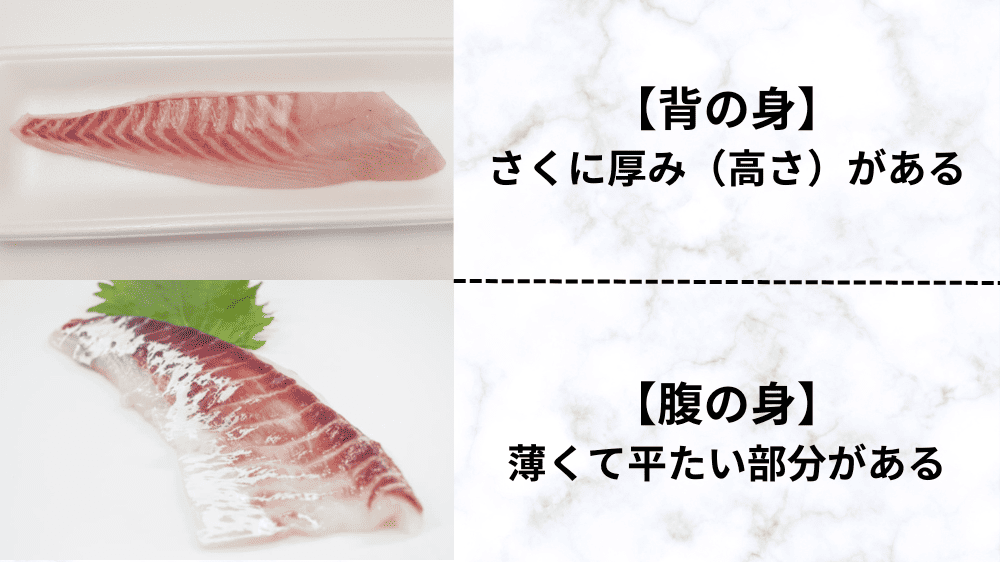

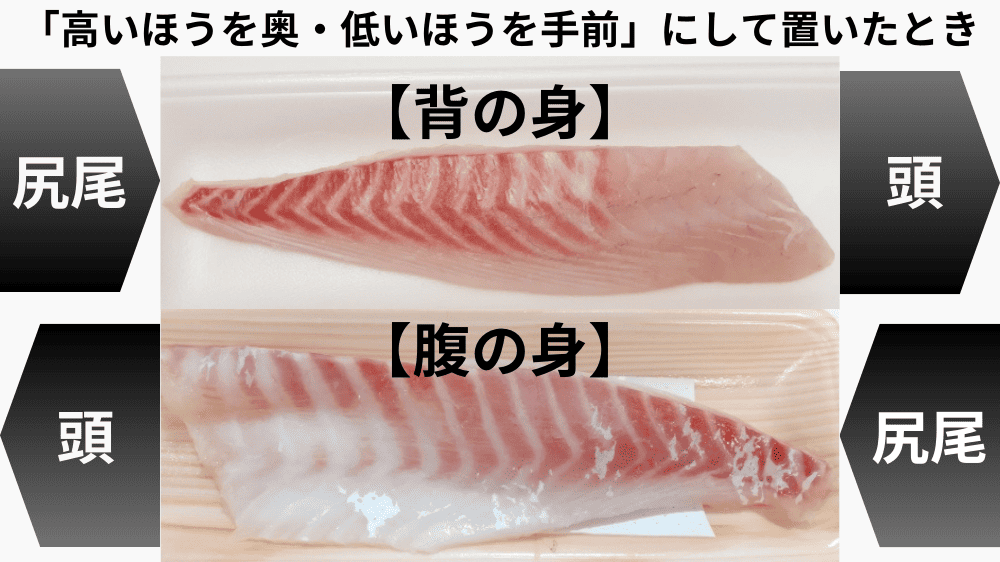

【「さく」の形状】背の身と腹の身を見分ける

「さく」の形を見れば、背中側の身と腹側の身を見分けられます。同じ魚でも部位によって食感や脂乗りが異なるため、用途や好みで選び分けましょう。

| 背の身 | 腹の身 | |

|---|---|---|

| 見た目の特徴 | 高さ(厚み)がある 皮目に模様が残りやすい | 薄くて平べったい 皮目に銀色が残りやすい |

| 味の特徴 | 魚本来の旨味が濃い 身に弾力がある | 脂乗りがよい とろけるような食感がある |

刺身の「さく」の選び方【スーパーで売られる代表的な5種類】

刺身の「さく」の選び方を、魚の種類ごとに解説します。「身の状態」「血合いの色」「さくの形状」を見るのはどの種類も同じですが、良品の基準がそれぞれ異なります。

スーパーなどの小売店で売られる代表的な5種類です。この5つを押さえておけば、普段の買い物で困ることはないでしょう。

タイの「さく」の選び方

タイは刺身の中でも日持ちする部類で、劣化による変化がわかりにくい魚です。身がくすんだ色をしていないか、血合いが変色していないか、といった部分を吟味しましょう。

| 選び方のポイント | 選ぶべき「さく」の特徴 |

|---|---|

| 身の状態 | 透明感がある(くすんでいない) 皮目に模様や銀色の薄皮が残っている |

| 血合いの色 | キレイなピンク色 |

| 「さく」の形状 | 背の身:幅が広く厚みがある(魚体が大きい)・皮目の模様が残っている 腹の身:銀皮が多く残っているほどよい |

タイ選びポイント|身の状態

鮮度が落ちた「さく」はツヤがなく、黄色っぽく変色しています。身に弾力がないため、指で押しても凹んだままです。

また、皮目の模様や銀皮が削り取られている「さく」は皮引きに失敗しており、皮と身の間のおいしい部分が残っていません。

タイ選びポイント|血合いの色

血合いが茶色くなっているものは、鮮度が落ちている証拠です。タイは血合い部分が少なく、「さく」によっては見えにくい場合があります。

基本的に鮮度が落ちにくい魚のため、身が良好なら血合いを確認できなくても問題ありません。

タイ選びポイント|「さく」の形状

タイは背と腹で「さく」の大きさがかなり違います。脂の乗った腹の身は捨てがたいですが、おすすめは刺身がたくさん取れる背の身です。

流通するタイには天然と養殖があり、必ずラベルに表示されています。スーパーのタイはほとんどが養殖で、身が柔らかく脂が多いのが特徴です。天然のマダイは、通販サイトでよく売られています。

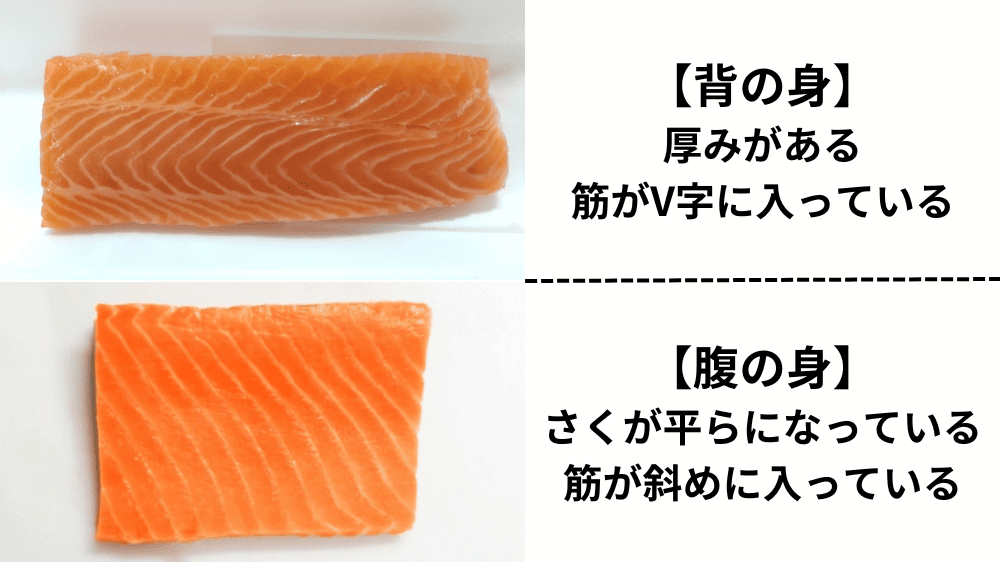

サーモンの「さく」の選び方

サーモンの選び方で重要なのは、「さく」の形(部位)です。背と腹に切り分けた状態から縦に3~4等分(頭側・真ん中・尻尾側)にしてパック詰めするため、それぞれの部位で微妙に形が異なります。

選びたいのはより長方形に近い、真ん中の「さく」。もっとも肉厚で、旨味が濃い部位です。

| 選び方のポイント | 選ぶべき「さく」の特徴 |

|---|---|

| 身の状態 | 鮮やかなオレンジ色 皮目に模様や銀色の薄皮が残っている (※サーモンは皮目を下にして梱包されることが多い) |

| 血合いの色 | キレイな薄茶色 |

| 「さく」の形状 | 左右対称 長方形に近いほどよい |

サーモン選びのポイント|身の状態

新鮮なうちはツヤがあり、鮮やかなオレンジ色です。時間がたち鮮度が落ちてくると、白く濁った色に変色してきます。

その頃になると「さく」が入ったパック内にドリップが大量に流出しているはずです。見た目で変色が疑われる場合は、パックを傾けドリップの有無を確認しましょう。「さく」の下に敷いてある吸水シートに、ドリップが染み込んでいる可能性もあります。

サーモン選びのポイント|血合いの色

血合いは鮮度低下にともない、薄い茶色からくすんだ黄土色に変化します。

スーパーでは血合いを下にして陳列されることが多いため、「さく」の横から確認するしかありません。切り口の下側をよく観察し、血合いの色をチェックしましょう。

サーモン選びのポイント|「さく」の形状

サーモン本来の味を楽しみたい人は背の身、脂が好きな人は腹の身を選ぶとよいでしょう。

「さく」の形が左右対称であるほど、旨味の強い真ん中近くの部位です。頭側と尻尾側に近い「さく」は、端が凹んでいたり形が不揃いだったりします。

天然と養殖の見分け方

基本的に、国内で流通するサーモンはすべて養殖です。鮭を生食用に養殖したものがサーモンであり、日本で天然サーモンといえば「鮭」を指します。

天然の鮭にはほぼアニサキスが寄生しているため、刺身では食べられません。

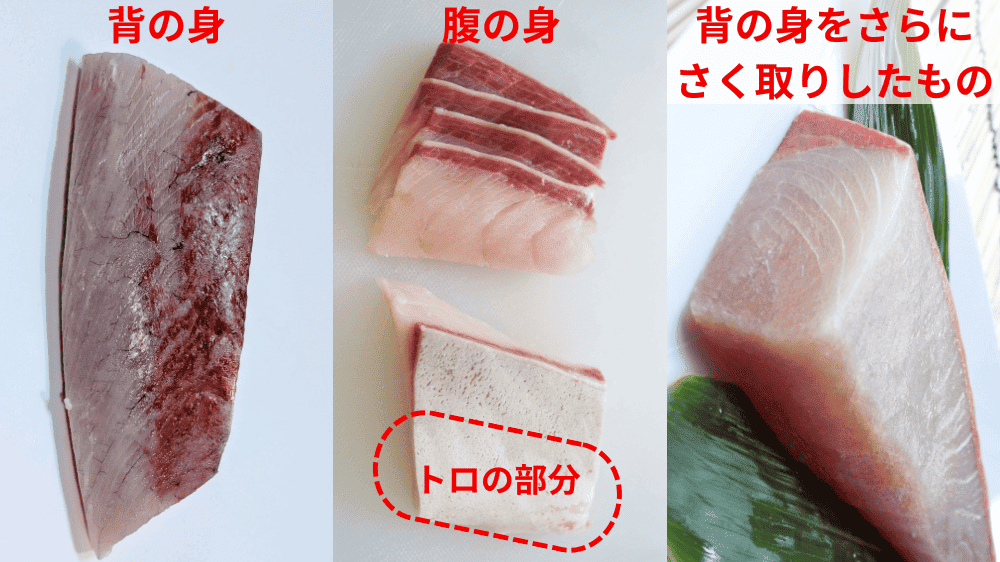

ブリの「さく」の選び方

ブリは魚体が大きいため、より細かく切り分けます。スーパーでよく見る細長い「さく」は、背や腹の身をさらに「さく取り」したものです。

また、ブリは出世魚につき、時期によって「さく」の表記名が変わります。

- 夏:イナダ

- 秋:ワラサ(ハマチ)

- 冬:ブリ

3種類とも、基本的な選び方は同じです。

養殖のブリやハマチは、季節に関係なく年間とおして出回ります。どの時期のブリであっても、選び方自体は変わりません。

| 選び方のポイント | 選ぶべき「さく」の特徴 |

|---|---|

| 身の状態 | ツヤがある 細かくサシが入っている 皮目に薄皮が残っている (背側は灰色・腹側は銀色) |

| 血合いの色 | 鮮やかでキレイな赤色 |

| 「さく」の形状 | 背の身:幅が広い・左右対称・皮目の模様が残っている 腹の身:銀皮が残っている・身が薄い部分(トロ)の割合が多い |

※イナダは小型魚のため、細かく「さく取り」しません。左右対称にはならず、頭側は幅が広く尻尾側は細く尖っています。

ブリ選びのポイント|身の状態

ツヤがあるほど新鮮で、サシが細かいほど脂が乗っています。赤色と白色が入り混じり、グラデーションになっているのがよい「さく」です。

背の身は灰色、腹の身は銀色の薄皮が残っているかも外せないポイント。ブリのように脂が多い魚は、とくに皮と身の間に上質な脂が乗っています。

ブリ選びのポイント|血合いの色

ブリの血合いは傷みやすく、半日~1日で焦げ茶色に変色し生臭くなります。選ぶ時点で血合いが黒ずんでいる場合は、すでに半日以上が経過している可能性が高いです。

イナダのように、サイズが小さくなるほど血合いの色は変わりやすくなる傾向があります。

ブリ選びのポイント|「さく」の形状

背の身を選ぶ場合は、筋が少なくて旨味が強い魚体の真ん中の部分を狙いましょう。「さく」が幅広で分厚く、より長方形に近いものが真ん中部分です。

腹側で選びたいのは「さく」を横から見たときに平たい部分の面積が広いもの。内臓周りの身は脂が多く、平たい部分が多いほど脂が乗っています。弓形の平たくて薄い部分は、ブリトロと呼ばれもっとも脂が多い部位です。

細長い「さく」の背と腹を見分けるには、皮目の色を見ます。灰色や赤色であれば背の身、銀色がであれば腹の身と考えてよいでしょう。うまく皮を引かないと薄皮が残らないため、腹の身でも銀がはがれて赤色になっている場合もあります。

天然と養殖の見分け方

| 特徴 | |

|---|---|

| 天然 | 背の身:全体的に赤い 腹の身:白みがかっている 血合い:赤い・クセがある |

| 養殖 | 背の身・腹の身:全体的に白い 血合い:薄いピンク色・クセがない |

天然のブリは大海を泳ぎ回っていたおかげで、背も腹も身が締まっています。天然物は血合いにややクセがあるため、苦手な場合は削り取りましょう。切り取った血合いは、塩焼きやボイルにするとクセがやわらぎます。

生カツオの「さく」の選び方

一方、養殖物は生け簀で栄養価の高い餌を食べて育っており、身にたっぷりの脂を蓄えています。血合いのクセもないため、独特の味やニオイが気になりません。ただし、運動不足でついた脂肪につき、刺身で食べたときにくどいと感じる人もいます。

カツオの「さく」には刺身用とタタキがあり、選び方が異なります。カツオは鮮度が命なので、少しでも新鮮なものを選びましょう。

一般的には4~6月頃に出回る「初ガツオ」が、生カツオとして販売されます。

| 選び方のポイント | 選ぶべき「さく」の特徴 |

|---|---|

| 身の状態 | 透明感のある赤色 皮目が白い |

| 血合いの色 | 鮮やかな赤色(濃い紅色) |

| 「さく」の形状 | 全体的に厚み(高さ)があるもの |

生カツオ選びのポイント|身の状態

身にツヤがあり、赤色が鮮やかなものが新鮮です。脂の乗り具合は、皮目の色で判断します。

皮と身の間が白く透きとおって見える「さく」は、皮目に脂を蓄えている証拠です。皮目の白い脂の層が分厚いほど、脂が乗っています。

生カツオ選びのポイント|血合いの色

新鮮なうちは血合いの色がキレイですが、半日~1日ほどで黒ずんできます。ツヤのないどす黒い色になり、ニオイもきつくなります。

変色したカツオの血合いはかなり生臭いため、苦手な人は切り取ったほうがよいでしょう。醤油漬けにして焼いたり、生姜を効かせて煮たりすれば、十分おいしく食べられます。

生カツオ選びのポイント|「さく」の形状

背・腹の身にかかわらず「さく」に高さがあるものを選びましょう。「さく」が大きいということは魚体が大きいということで、そのぶんたっぷりと脂が乗っています。

とくに初ガツオの場合はもともと脂が多くないため、魚体が小さいと人によっては魚の味が薄いと感じるかもしれません。小さい「さく」しかない場合は、より脂の多い腹の身がおすすめです。

腹の身には「テンタクラリア」という米粒のような寄生虫がいますが、人体には無害です。

カツオの刺身について米粒の虫のようなものは、テンタクラリア(条虫類)という寄生虫です。一般的にカツオやサバの内臓や腹部の筋肉に寄生していることが多い。人間には寄生することはないので、もし知らずに食べてしまっても、人体に問題はありません。

カツオの中から米粒が出てきた:新宿区 (shinjuku.lg.jp)

カツオのタタキの選び方

表面が炙られているため、身の状態や血合いの色で選ぶのは困難です。「さく」がカットされている場合は、切り口で身色を判別できます。

| 選び方のポイント | 選ぶべき「さく」の特徴 |

|---|---|

| 「さく」の形状 | タタキに適した腹の身がよい(ペラペラの部分が付いている) 全体的に厚みがあるもの |

タタキは脂が加熱されることでとろける食感が生まれるため、脂の多い腹の身のほうが向いています。脂が少ない背の身では、脂と水分が抜けすぎてパサつく可能性があるからです。腹の身には、薄いペラペラの部分が付いています。

厚み(高さ)があるということは、魚体が大きいということ。たっぷりと蓄えられた良質な脂が、加熱により身の表面ににじみ出てきます。

マグロの「さく」の選び方

マグロの「さく」には血合いも皮目も付いていないため、選び方が異なります。マグロの刺身の「さく」で注視するポイントは、身の状態と筋の入り方(方向)です。

身の状態では「ドリップと血栓の有無」をチェックし、筋の入り方で「身の品質」を判別します。

| 選び方のポイント | 選ぶべき「さく」の特徴 |

|---|---|

| 身の状態 | 鮮やかな赤色 透明感がある 赤い斑点がない |

| 筋の入り方 | 筋が平行:最良 筋が斜め:よい 筋が半円:よくない 筋の間隔が狭い:悪い |

| 「さく」の形状 | 上から見て長方形 横から見て三角形 |

マグロ選びのポイント|身の状態

透明感があっても、白く変色しているものは避けましょう。乾燥や冷凍焼けを起こしている可能性があります。

マグロは冷凍品を解凍したものが売り場に並ぶため、霜と脂を見間違えやすいのが難しいところです。売り場の照明が直接当たらない位置で「さく」を横から見るのがコツです。

また、シミや血栓がある「さく」は、血抜きが失敗しているため臭いが残ります。

マグロ選びのポイント|筋の入り方

もっともよいのは筋が真横に入っている「さく」。通常はやや斜めに筋が入っており、頭や尻尾に近づくほど円型やV字型になります。

頭や尻尾に近い部位は筋が硬く、魚体の真ん中部分の身は筋がほとんど気になりません。魚体の真ん中がもっとも太くなるため、筋と筋の間隔も広がるからです。反対に尻尾にいくほど筋の間隔が狭くなり、食べたとき口に残ります。

マグロ選びのポイント|「さく」の形状

- 長方形に近い「さく」:魚体の真ん中部分で筋が弱い

- 左右非対称な「さく」:頭や尻尾に近い部分で筋が強い

頭や尻尾に近い部分は「さく」の片側が細くなっているのに対し、もっとも太い真ん中部分は「さく」の幅が左右均等で長方形に近い形です。筋と筋の間隔が広いため、刺身で食べても筋がほとんど気になりません。

横から見て三角形になっている「さく」は、高確率でマグロの最上部位です。マグロには、大トロ以外にも通が好む希少部位が存在します。

マグロの最上部位

マグロには「天身」や「血合いぎし」といった、知る人ぞ知る上質な部位があります。

血合いぎし(魚の中心近く)の「さく」は中トロ・赤身とも最上品とされており、マグロ好きに人気です。

| 特徴 | 選ぶべき「さく」 | |

|---|---|---|

| 天身 (てんみ) | マグロの中心部分 (背骨付近の赤身) 赤身の味が濃厚 筋がなく柔らかい | 赤黒くて色が濃い 筋がほとんど見えない 「さく」が三角形 |

| 血合いぎしの中トロ | 血合いに隣接している部分の中トロ 味が濃い 脂がきめ細かい | 全体的に光沢がある 暗い色で色が濃い 通常のトロより筋が薄い |

マグロの種類

一般の小売店で刺身用に売られているのは、下記の5種類です。

- クロマグロ(本マグロ)

- ミナミマグロ(インドマグロ)

- メバチマグロ

- キハダマグロ

- ビンナガマグロ(ビンチョウマグロ)

関東ではメバチマグロ、関西ではキハダマグロが主流で、近頃は本マグロの「さく」もスーパーでよく見かけます。もっとも安価なビンナガマグロは、春から夏が流通量のピークです。ミナミマグロだけはスーパーで見かける機会が少なく、主に専門店や高級店で取り扱われています。

マグロの選び方を詳しく知りたい人はこちらをご覧ください。

【マグロの選び方】料理人がスーパーで見る5つのポイント

知らないと損する魚選びのコツ【左半身(上身)の「さく」の選び方】

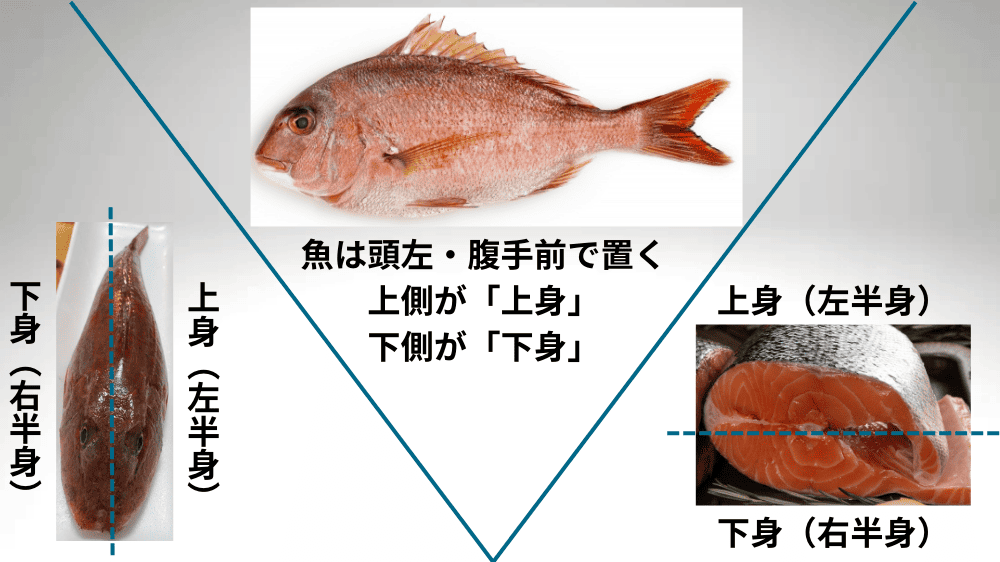

基本的に魚は「頭を左向き・腹を手前」にした状態で寝かせ、運搬・保管されます。日本には古くから、左側を上位とする「左上位・左優位」という考え方があるためです。

日本料理においても魚は左向きで配膳するのがルールで、市場や魚屋でも頭を左向きにして陳列するのが基本。その際、寝かせた魚の身を以下のように呼びます。

- 上身(うわみ):魚の左半身・寝かせたとき上側になる身

- 下身(したみ):魚の右半身・寝かせたとき下側になる身

良質な「さく」を選ぶコツは、魚の左半身(上身)を選ぶこと。ずっと下側でつねに魚自身の重みでダメージを受けている右半身(下身)よりも、身質がいいからです。

ほとんどの料理人が左半身を刺身に使い、右半身は加熱調理するでしょう。両方刺身にする場合であっても、必ず傷みやすい右半身から使います。

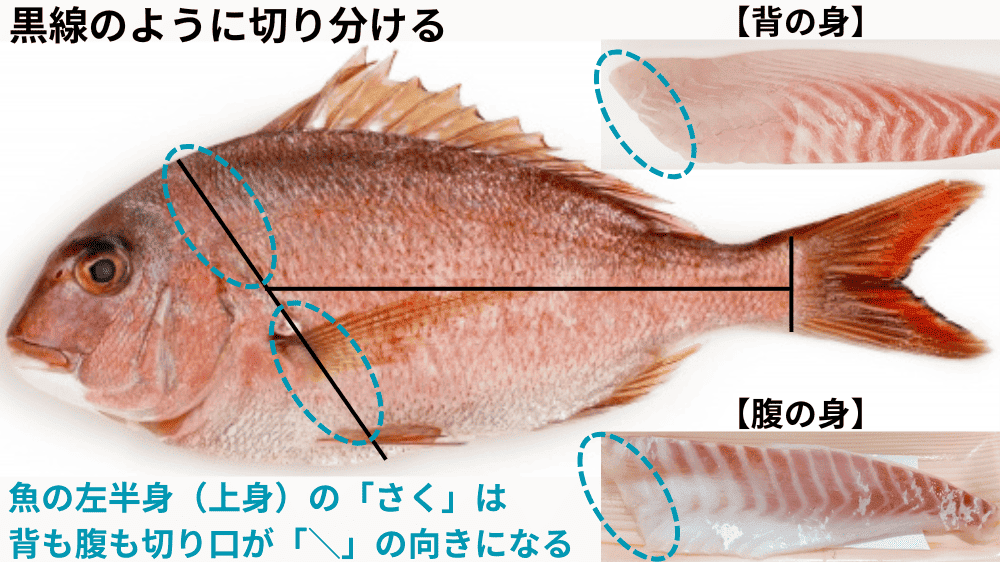

左半身の「さく」の選び方

左半身の選び方で見るところは3つ。

刺身を切るときのように、皮目を上・高いほうを奥・低いほうを手前にして「さく」を見ます。「さく」になる前の半身の状態をイメージすると、わかりやすいです。

「さく」の形で左半身を選ぶ

刺身の「さく」は頭側に切り口があり、尻側は細く尖っています。同じ左半身でも、背の身と腹の身では頭側と尻尾側が逆向きになります。高いほう(血合い側)を奥、低いほう(ヒレ側)を手前にして置いたとき、以下のようになる「さく」が左半身(上身)です。

- 背の身:頭側が右で尻尾側が左にくる

- 腹の身:頭側が左で尻尾側が右にくる

右半身(下身)の「さく」は、すべて逆向きになります。

マグロのような大型魚の場合は、スーパーの売り場で左半身を見分ける方法はありません。細かくさく取りするため、どちらが頭でどちらが尻尾か見た目では判断できないからです。サーモンやブリも魚体が大きいものは、背や腹の身をさらに3~4分割することがあります。切られた場所によっては、「さく」の形状から左半身を見分けるのは困難です。

「さく」の切り口で左半身を選ぶ

魚の頭を落とすときはなるべく身を残さないよう、頭の後ろから腹ビレへ向かって斜めに包丁を入れます。「さく」の端も斜めに切り落とされることになるため、切り口の向きで左半身(上身)か右半身(下身)かを見分けられます。

市販の「さく」は血合い側(高いほう)を奥にしてラッピングされますが、背の身も腹の身も切り口の向きは同じです。

- 背の身も腹の身も切り口が左斜め「\」になっているものが左半身(上身)

- 右半身(下身)は切り口が「/」の向きになっている

血合いを奥にすると背の身が逆向きになるため(頭が右)、切り口は腹の身と同じ↘方向になります。魚の頭が左向きで置かれている状態をイメージすると、わかりやすいでしょう。

「さく」の筋の向きで左半身を選ぶ

カツオなどの筋が見やすい魚の場合は、筋の方向から左半身(上身)を見分けられます。筋は皮目を上にして見たとき、血合いから尻尾へ向かって斜めに入っています。

左半身とは、頭を左向きにして置いたときの上側の身のこと。つまり、皮目を上にしたとき、血合いから右方向(尻尾側)へ筋が入っている「さく」が左半身です。

注意点は、見るときの「さく」の置き方。背の身と腹の身で、置き方が異なります。

- 背側の「さく」:高いほう(血合い側)を手前にして置く

- 腹側の「さく」:高いほう(血合い側)を奥にして置く

市販の「さく」は背も腹も血合いを奥にしてラッピングされるため、背の身は逆さにして筋を見ましょう。見にくい場合は、より筋が強く表れている尻尾側を注視するのがコツです。

料理人が教える刺身の切り方【基本的な包丁の動かし方を解説】

代表的な2種類の切り方と、それぞれのコツを解説します。

刺身を切るときは、一太刀で切るのが鉄則です。途中で止めたり刃を入れ直したりすると、断面が凸凹になり旨味が流出します。

包丁の根元から先まで全部使い、1回で引き切りましょう。ノコギリのようにギコギコすると切り口が凸凹になり、魚の旨味が流出します。断面が汚い刺身は、見栄えもよくありません。

刺身の形をそろえるため、切り始めは「さく」の端っこを切り落とします。切れ端を味見することで、「さく」の脂乗りや身の硬さを確かめられます。味見で得た情報をもとに、以下のように調整してみてください。

- 脂が少ない:厚めに切る

- 脂が多い:薄めに切る

- 身が硬い:薄めに切る

- 身がやわらかい:厚めに切る

平造り(平切り)

マグロ、ブリ、カツオなど、分厚い「さく」を切るのに向いています。皮目を上・高いほうを奥・低いほうを手前にして「さく」を置き、右側から切っていきます。

平造りの手順

手前に置いたほうが、包丁がスムーズに動きます。マグロの場合は皮目がないため、筋が左下から右上へ(↗)向くようにセットしましょう。

切りたい厚みに包丁を合わせ、根元を当てます。左手は第一関節を曲げた状態で「さく」を優しく押さえます。

マグロの場合は、筋と包丁が垂直に交わるように「さく」を置きます。筋を断つように切ることで、食べたとき筋が口に残りません。

根元から包丁を入れ、刃先で完全に切り離します。肘から包丁を引き、弧を描くように動かすのがコツ。切り離した刺身をそのまま包丁で右へスライドすれば、キレイに並べられます。

マグロの切り方を詳しく知りたい方はコチラ。

マグロを上手に切るコツ

平造りのコツ

包丁の刃を外側へ少し傾けて切るのがコツ。切り口が鋭角になり、盛り付けたときにキレイです。「さく」が細くなっている部分は、包丁自体を斜めに入れて長さを出しましょう。

そぎ切り(へぎ切り)

タイやサーモンの腹の身など、薄い「さく」を切るのに向いています。皮目を下・高いほうを奥・低いほうを手前にして置き、「さく」の左側から切っていきます。

そぎ切りの手順

「さく」を斜めに置くと、真っ直ぐ包丁を引くだけで刺身に角度を付けられます。大きく傾けるほど、刺身に長さが出ます。そぎ切りの場合は、皮目を下にして置くのが基本です。

切りたい厚みで刃元を当て、左指の腹で「さく」を優しく押さえます。包丁を寝かせるほど、刺身の幅(断面)が大きくなります。包丁の角度さえ変えなければ、手を切ることはありません。

包丁がまな板に当たる寸前まで、止まらずに包丁を引きます。皮1枚を残したところで包丁を90度に立て、一気に切り離しましょう。添えていた左手で切った刺身を裏返し、切り口を上にして並べていきます。

そぎ切りのコツ

皮目を数ミリ残して、包丁を直角に立てるのがコツ。よきところで包丁を立てられれば、刺身に飾り切りのようなキレイな段差が付くはずです。二つに折りたたみ重ねて盛ると、飾り切りの部分が際立ちます。

料理人がやっている「さく」の保存方法【刺身の旨味が増すひと工夫】

「さく」の保存で重要なポイントは3つです。

刺身は低温で保存する必要があり、水分と空気は食品を保存する際の天敵となります。ドリップには水分のほかに栄養も含んでおり、細菌の繁殖に適した環境です。

温度・水分・栄養の3つがそろったとき、細菌は爆発的に増加し食品を腐敗させます。また、空気に触れ続けることで、酸化による劣化を招きます。

低温をキープする

魚は傷みやすく、他の食材よりも低温で保存しなければなりません。刺身の保存に適した温度は「-1~2℃」と低いため、冷蔵室よりもチルド室(約0~3℃)が適しています。

「さく」を乗せる容器は、皿やタッパーではなく「金属製の調理バット」がおすすめです。金属は陶器やプラスチックよりも熱伝導率が高く、低温をキープするのに向いています。

ドリップを処理する

ドリップには臭みの他に、うま味成分と栄養素が含まれます。しっかり処理しないと「さく」に臭みが移るだけでなく、細菌の繁殖により劣化します。

「さく」を買ってきたら真っ先にパックから出し、表面のドリップを拭き取りましょう。ドリップに触れている時間が短いほど、劣化を抑えられるからです。キッチンペーパーを使い、押さえるように優しく拭き取ります。こするように拭くと、「さく」の表面がボロボロになるので注意してください。

ドリップを処理した直後は、あえてラップをせずチルド室に30分ほど入れておきます。冷蔵庫内は乾燥しているため、表面に残っている水気が取れるからです。ただし、長時間入れておくと「さく」の表面が乾燥するため、時間は気にしておきましょう。

空気に触れさせない

刺身は空気に触れ続けると、酸化して変色や臭みが発生します。酸化を防ぐには空気をしっかり抜き、密封することが重要です。

ジッパー付き保存袋やビニール製のポリ袋など、空気を遮断できるものを使います。「さく」のドリップを処理したら厚手のキッチンペーパーやラップで包み、保存袋に入れて空気を抜きましょう。ポリ袋の場合は、直接口で吸うかストローで吸って空気を抜きます。

「さく」の状態でキッチンペーパーとラップを使い分ける

よりクオリティを求めるなら、あえてラップだけで包む方法もありです。キッチンペーパーの上からラップで包むと、ペーパーの厚みで密封力が弱まります。また、「さく」の水分を吸収しすぎるため、旨味が抜けて刺身がパサつく可能性も。とはいえ、ドリップを吸収せずに放置すると、細菌が繁殖して「さく」の劣化や腐敗につながります。

そこで、料理人である筆者が「衛生面」と「味」の両方を考慮し、以下のような使い分けを提案いたします。

- 解凍直後のマグロのようにドリップが多い魚:キッチンペーパー&ラップで包む

- 白身(タイやヒラメなど)のようにドリップが少ない魚:ラップだけで包む

- 購入日はキッチンペーパーを使用・2日目以降は様子を見てラップのみに切り替える

※魚種に関係なく、ドリップ量が多い場合はキッチンペーパーを使用

※ブリやカツオのように魚体が大きい魚は、ドリップの流出量で判断

※キッチンペーパーを使用する際は、頻繁に交換するのが長持ちの秘訣

料理人がやっている「さく」の保存方法

上記の3つのポイントをふまえて、具体的な手順を解説します。

「さく」を保管するときは、皮目を上にして置くのが基本。皮目を下にすると重みで「さく」が傷み、血合いも変色します。また、マグロの赤身は色が移るため、ほかの「さく」と一緒にしないのが鉄則です。

- 厚手のキッチンペーパー・ラップ

- ジッパー付き保存袋かポリ袋

- 金属製の銀バット

- 「さく」の水気はよく拭き取る

- キッチンペーパーやラップで「さく」を包む

- 保存袋に入れてしっかり空気を抜く

- アルミバットに乗せてチルド室(0~2℃)に入れる

定期的に「さく」の状態を確認し、ドリップがにじみ出ているようならキッチンペーパーやラップを交換します。2日以上保存する際は、必ず1日目終了時にキッチンペーパーを交換してください。チルド室に入らない場合は冷蔵室の扉から離れた場所に置き、保冷剤を敷いて低温をキープします。

基本的には、記載されている「消費期限内」に食べ切りましょう。

刺身の旨味が増すひと工夫「塩締め」

塩締めの狙いは、余分な水分を抜いて旨味を凝縮すること。塩の浸透圧を利用して、臭みを含んだ魚の水分を抜きます。

脱水するのでドリップも抜け、時間がたっても味が落ちません。むしろ水分が抜けたぶん、濃い旨味を感じます。

ただし、もっちりとした食感になるので、歯ごたえを楽しみたい場合はおすすめしません。

塩締めのやり方

作業的には、バットに並べた刺身の「さく」に軽く塩を振るだけです。

- サラサラの塩

- 厚手のキッチンペーパー

- 金属製の銀バット

塩はサラサラしていたほうが、均一に振れます。

- バットに薄く塩を振る(なるべく均一に振る)

- 皮目を下にして「さく」を置く(身側から水分が出る)

- 身にも薄く塩を振る(「さく」の厚みで塩の量を調整する)

- バットに傾斜を付ける(「さく」の幅が広いほうを下にする)

- 15~30分放置(薄い「さく」は15分・分厚い「さく」は30分)

- にじみ出た水分をキッチンペーパーで拭き取る(塩味がなくなるまで)

- バットに乗せチルド室で30分ほど冷やす(ラップを敷くとくっ付かない)

味付けが目的ではないので、塩は少量でOK。水気が付くと傷むので、水洗いはしません。「さく」の種類や厚みによって、締め時間を変えます。

- マグロ・カツオ・ブリ・サーモン…30分ほど

- タイ…背の身15分・腹の身10分ほど

夏場など室温が気になる場合は、冷蔵庫に出し入れしながら「さく」を低温に保ちましょう。

切り身の刺身よりお得な理由【「さく」を買うメリットとデメリット】

値段に対する切り身の数(刺身の量)を考えると、「さく」のほうがお得です。切ってある刺身にはツマなどの飾りや切る人の手間賃が含まれるため、どうしても割高になります。

刺身を「さく」で買うメリット

刺身を「さく」で買うと、多くのメリットがあります。

【メリット】

- 割安で買える

- 鮮度が落ちにくい

- 好きな部位を買える

- 切りたてを食べられる

- いろいろな切り方ができる

- 包丁の使い方が上手になる

- 刺身の選び方がわかってくる

値段以外にも、鮮度が落ちにくい点が大きなメリットです。刺身が鮮度命と言われるのは、切れば切るほど空気に触れて劣化するからです。「さく」で買えば、切りたてを食べられます。

自分で切るので、好みの大きさや形にできる点もメリット。切り方を変えることで、1つの「さく」から2種類の刺身がつくれます。

刺身の切り方は特殊ですが「引いて切る」包丁の動かし方は、他の食材にも応用できる技術です。例えばトマトやキュウリをスライスするときは、包丁を「前に押す→後ろへ引く」といった具合に2回で切ると断面が崩れません。

切ってある刺身は部位を選べませんが、「さく」の状態なら背・腹・頭側・尻尾側などいろいろなパーツが売られています。豊富な選択肢の中から吟味するからこそ、魚の選び方がわかるようになるといえるでしょう。

刺身を「さく」で買うデメリット

「さく」を買う場合のデメリットも覚えておきましょう。

【デメリット】

- 切る手間がかかる

- 盛り付けが寂しい

- 種類が選べない

基本さえ身に付ければ、家でもおいしい刺身が食べられます。切って盛るだけなので、慣れてくれば大した手間に感じないでしょう。炒め物よりはるかに手軽で、煮物を煮ている間に作れます。

家庭用なら盛り付けにこだわる必要もなく、食べておいしいものを飾ればよいのです。ツマは乾燥わかめで代用できますし、大葉・キュウリ・人参・ミョウガなどの千切りを少々あしらえば十分に格好が付きます。

最大のデメリットは、盛り合わせが作りにくいことでしょう。「さく」は単品ならお得ですが、何種類か盛り合わせると高く付きます。

盛り合わせ用に数種類を購入する場合は、タイやサーモンなど鮮度が落ちにくい魚を選ぶのがコツです。本記事で解説したように「塩締め」をして保存すれば、翌日以降も美味しく食べられます。刺身盛り合わせが2回作れるとなれば、そこまで高くはないでしょう。

お刺身5点盛りの翌日は海鮮ヅケ丼やバラちらしなど、アレンジ方法もいろいろ。刺身が好きな人なら、2日続いても苦にならないハズです。

刺身は「さく」で購入しよう【まとめ】

刺身の「さく」の選び方で最初にチェックするのは、ドリップが出ていないこと。時間がたって旨味が抜けている証拠です。細菌が繁殖している恐れもあるため、真っ先に選択肢から外しましょう。

魚の種類ごとに選び方が多少違います。解説した5種類の選び方は、スーパーで役に立ちます。

知らないと損する選び方のコツとは、魚の左半身(上身)を選ぶことです。常に左半身を上にして保管されるため、身がつぶれません。

刺身は「さく」で買った方がお得ですが、切る手間や余った「さく」を保存する手間がかかります。この記事で解説した基本の切り方や保存方法をマスターして、手間を減らしましょう。

よい「さく」を選び正しく調理すれば、おいしい刺身がいつでも食卓に並びます。

コメント