鮭の切り身を選ぶ際は「ドリップの有無」「切り身の切り口」「血合いの色と厚み」「サシの入り方」「切り身の形」の5つを見れば、鮮度も脂乗りも見分けられます。

| 見るポイント | 見分けられること |

|---|---|

| ドリップの有無 | 鮮度 |

| 切り身の切り口 | 鮮度 |

| 血合いの色と厚み | 色は鮮度・厚みは脂の乗り具合 |

| サシの入り方 | 脂の乗り具合 |

| 切り身の形 | 鮭の部位(トロや赤身を見分けられる) |

「スーパーで売られる鮭の切り身なんてどれも同じ」と思うかもしれませんが、鮭にも個体差があるうえに陳列時間が長引けば鮮度も落ちます。鮭の種類や旬によって味や食感が異なるほか、生鮭か塩鮭かで調理方法の向き不向きもあります。どれも同じと適当に選んでしまうと、良品を見逃すどころか粗悪品を購入してしまうかもしれません。

この記事では、経験18年の料理人が「鮭の切り身の選び方」を詳しく解説します。基本的な選び方に加え、鮭の種類と向いている料理、保存方法や部位ごとのおすすめの調理法までわかる完全版です。

つねに新鮮で脂の乗った鮭の切り身を手に入れたい人は、最後まで読んでみてください。

鮭(サーモン)以外の選び方を知りたい人は「刺身の選び方」をどうぞ。

魚丸ごと一匹の選び方を知りたい人は「魚の選び方」をどうぞ。

魚以外の選び方を知りたい人は「カニの選び方」や「イカの選び方」をどうぞ。

目次からお好きな見出しへ移動できます。本文中の青字になっている文章からも、詳細へ移動できます。気になる所からお読みください。

鮭の切り身の選び方【鮮度と脂乗りを見分ける5つのポイント】

スーパーで鮭の切り身を選ぶ際は、売り場の蛍光灯が直接当たらない角度で見るのがコツです。売り場の照明は商品が見栄えよく映るように設計されているため、切り身の色やサシの入り方を見誤りやすくなります。

必ずしも脂のある部位がよいとは限らず、食べる人の好みや作る料理によって使い分けるのが上手な選び方です。記事下部で「部位ごとのおすすめの調理法」を解説しています。

また、スーパーで売られる鮭の切り身は、旬の時期に出回る「生鮭」と冷凍品を解凍した「解凍品」に分かれます。「解凍」と表示されている切り身であれば、凍っているほうがより新鮮です。

ドリップの有無

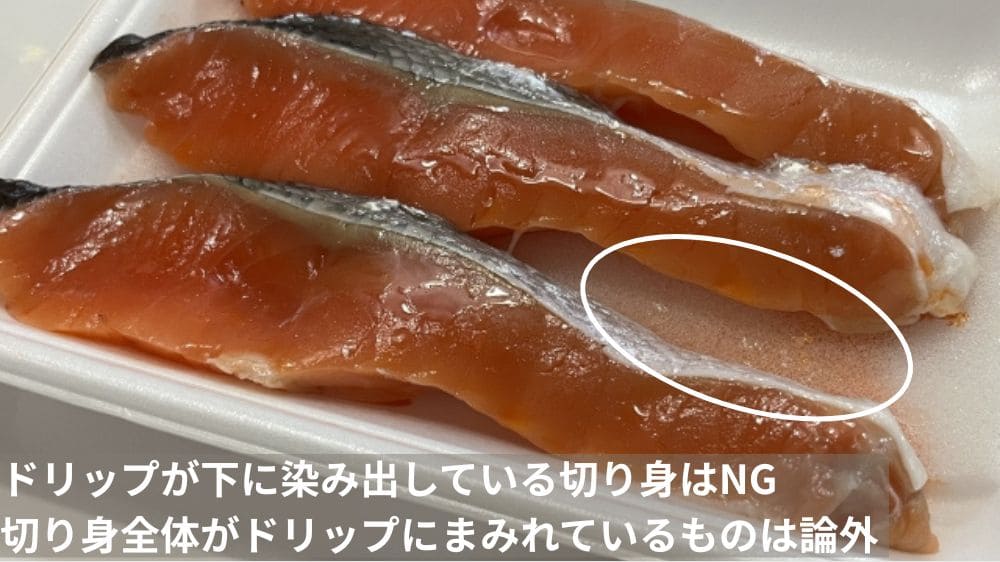

ドリップとは、切り身が入ったパック内に溜まる色の付いた水分です。細胞に含まれる組織液で、細胞が破壊されることで流出します。カットされた切り身や冷凍品を解凍した場合はより多くの細胞が壊れるため、ドリップの流出量も増えます。

ドリップには栄養やうま味成分が含まれており、流出量が多いほど鮮度低下により旨みが抜けている証拠です。それどころかドリップが付着した部分は細菌が大量に繁殖し、品質が著しく低下している可能性すらあります。

ドリップの有無を見る際は、切り身の下に敷かれたスポンジやペーパーにドリップが染みていないかもチェックしましょう。

切り身の切り口

魚は人の手が加えられるほど劣化していくため、切り身に加工されてからの時間が短いほど新鮮です。

切りたての切り身は切り口の角が鋭く、エッジが効いています。時間経過とともに角がダラッと垂れてくるため、よく見れば見分けられるはずです。

また、切り身を横から見て皮よりも身が突出しているものも、切りたてと判断してよいでしょう。鮮度が落ちてくると身に張りがなくなり、皮にもシワが寄ります。

ドリップの有無や血合いの色で判断できない場合は、切り口の鋭さで鮮度を見分けましょう。

血合いの色と厚み

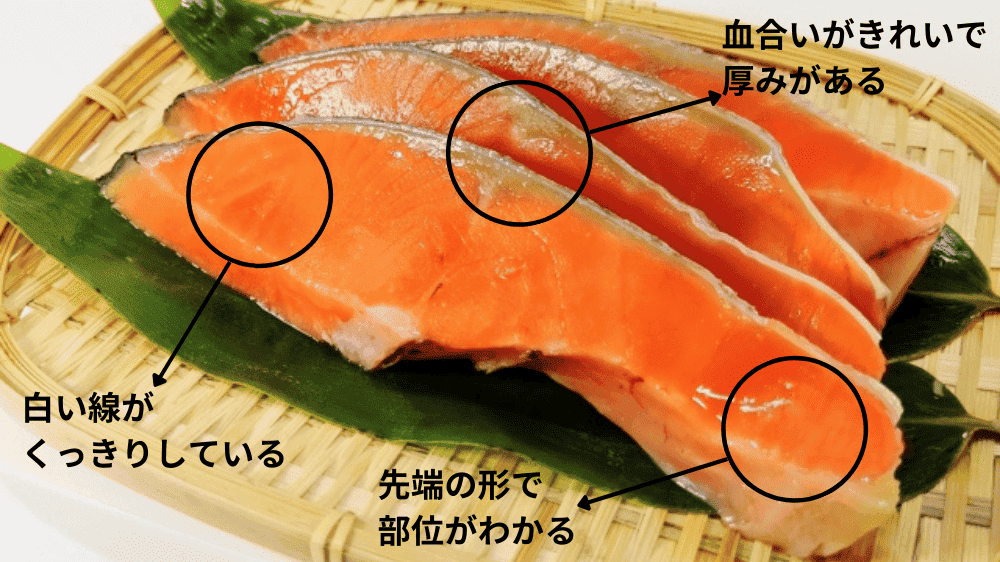

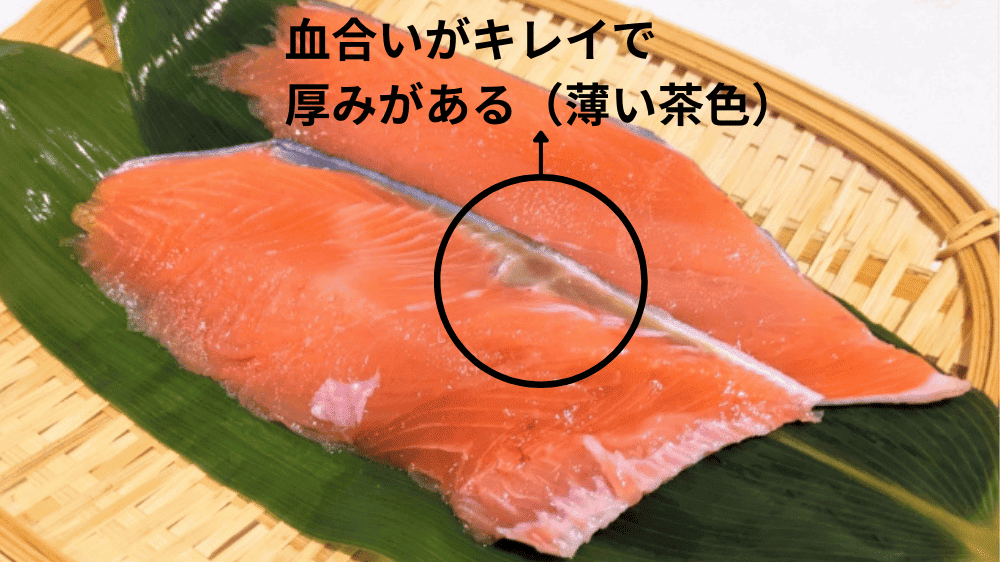

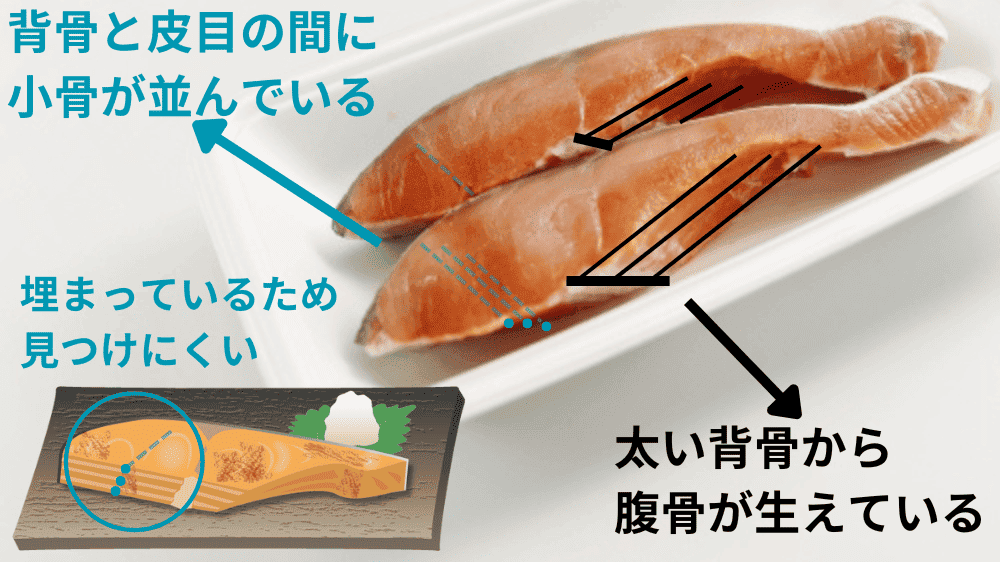

血合いは切り身の中央付近、背側と腹側の境目に位置します。皮と身の間にある三角形の部分で、鮮度によって変色するのが特徴です。血管などが集まる血合いは身の部分よりも傷みやすいため、鮮度をチェックするのに適しています。

鮭の場合、新鮮なうちはキレイな薄茶色をしていますが、鮮度が落ちてくるとツヤのない黄土色に変化してきます。鮮度が落ちた鮭の血合いは生臭く、焼いても気になるレベルです。

また、脂が乗っている鮭は血合いに厚みがあるため、身のサシが見えない場合は血合いの厚みで脂乗りを判断できます。

サシの入り方

サシとは身にうっすらと流れている白い線で、白くはっきり見えるほど脂が乗っています。特に、皮と身の間に白い筋のようにサシが入っている切り身は、脂乗りがよい証拠です。

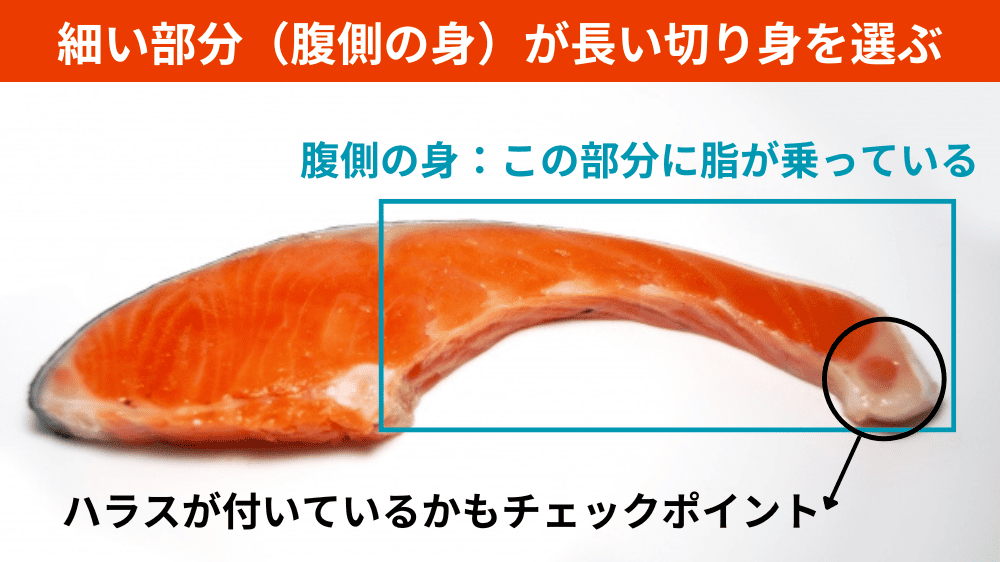

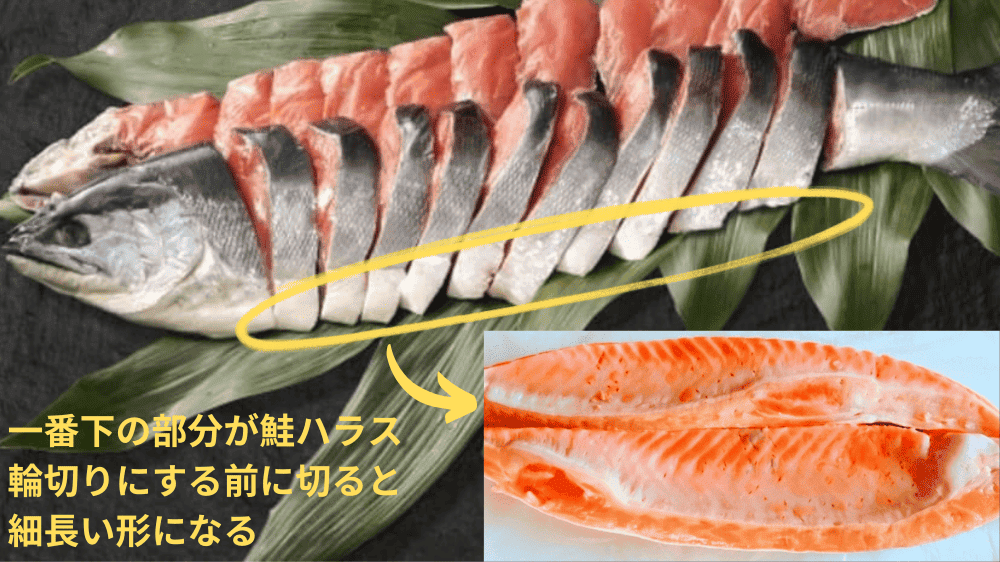

切り身によっては、細長い身の先端に「ハラス」という鮭の大トロにあたる部位が付いています。先端が丸まっており、丸い部分に帯状の太いサシが入っていればハラス付きです。ハラスだけをまとめて販売することも多く、すべての切り身に付いているとは限りません。

生鮭の場合は、表面のツヤで脂乗りを判断することも可能です。脂が乗った切り身ほど、表面がキラキラと光っています。

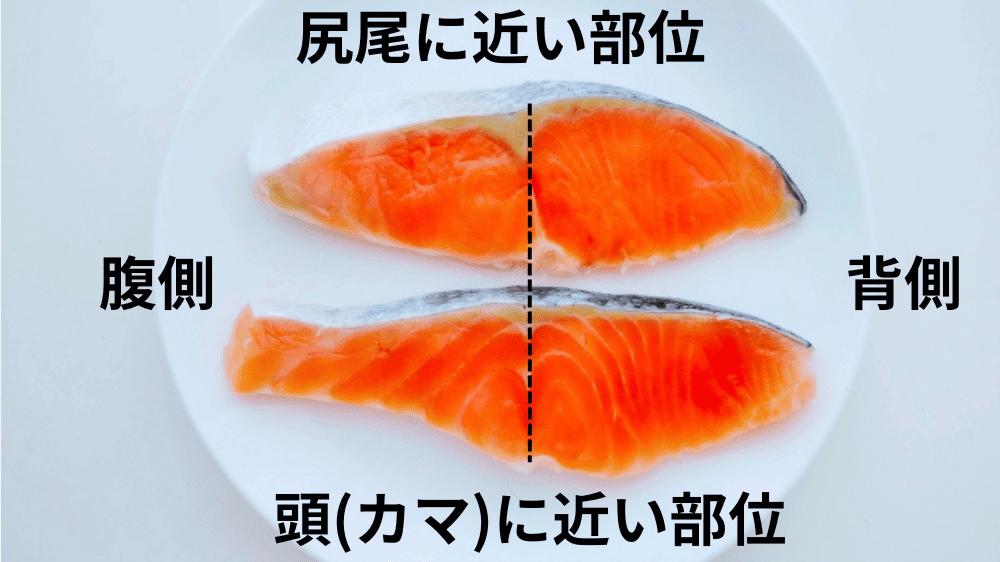

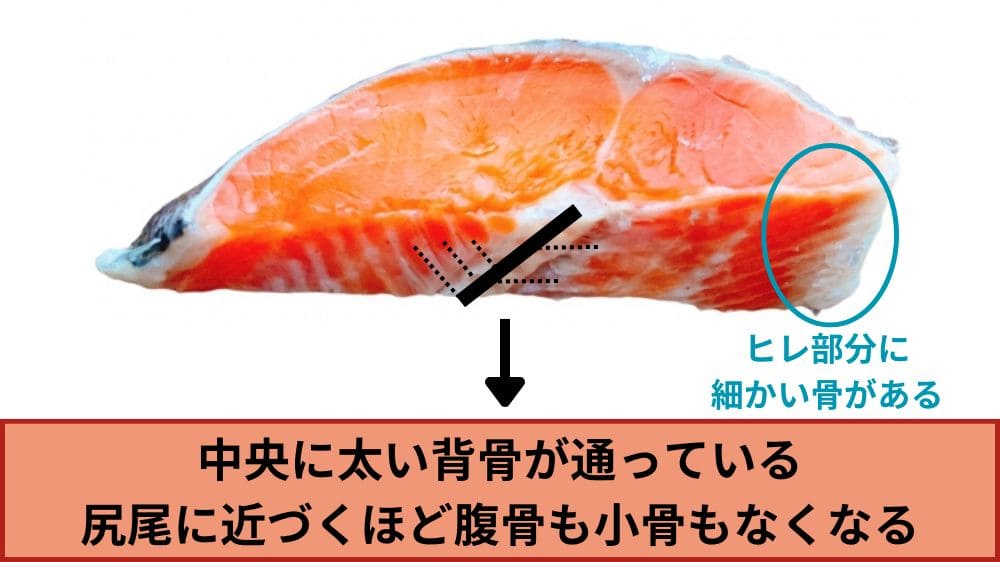

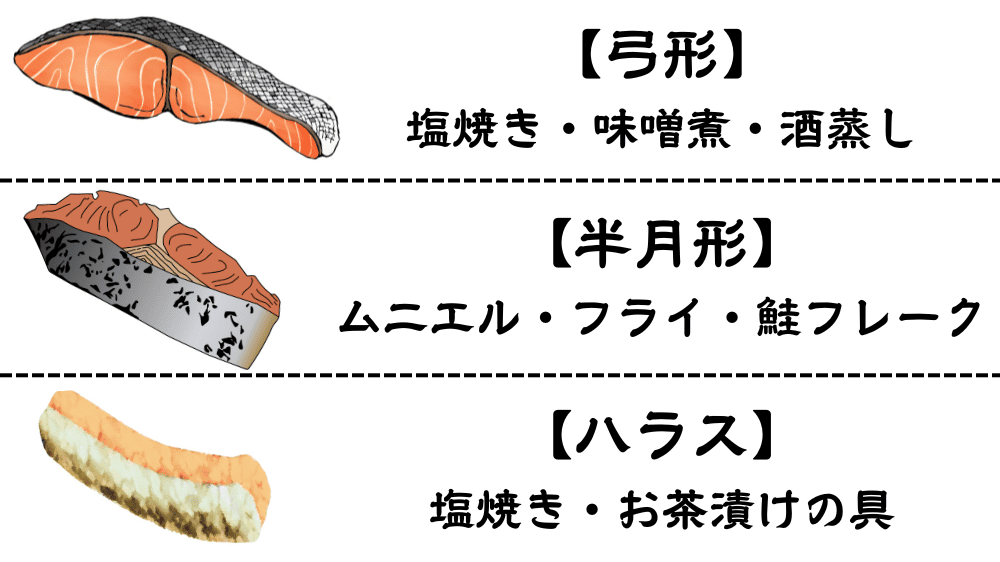

切り身の形(部位)

ひと口に鮭の切り身といっても、部位によって身質や脂の乗り具合が異なります。頭(カマ)に近い部位ほど脂の乗った腹側の身が多くなり、運動量の多い尻尾に近づくほど身に弾力があります。切り身の形や皮の色を見れば、おおよその部位を判別可能です。

【切り身の部位と特徴】

| 切り身の見た目 | 部位 | 特徴 |

|---|---|---|

| 弓形の切り身 | 頭(カマ)に近い部位 細長い部分が多いほど頭に近い | 脂の乗りがよい 身がやわらかい 骨が多くて取りにくい |

| 半月形の切り身 | 尻尾に近い部位 半月形が整っているほど尻尾に近い | 脂は控えめ 身に弾力がある 骨が少なく取りやすい |

| 細長い切り身 | ハラスと呼ばれる部位 腹ビレの上の砂ズリ部分 マグロの大トロに相当 | もっとも脂が多い ヒレの付け根以外は骨がない 比較的安価 |

| 皮が白銀色の部分 | 腹側の身 切り身の細長い部分 | 先端にいくほど脂が多い 内側に腹骨がある |

| 皮が黒銀色の部分 | 背側の身 切り身の太い部分 | 鮭本来の旨味が強い 細かい骨がある |

頭(カマ)に近いほど内臓周りの身に脂が乗り、尻尾に近づくほど運動量が多くなるため身に弾力があります。

また「腹側の身はジューシーで背側の身はあっさり」といった具合に、同じ切り身でも場所によって味や食感が異なります。作る料理によって、部位の選び方を変えるとよいでしょう。

弓形の切り身

弓形で選びたいのは「細い部分(腹側の身)がより長い切り身」。頭(カマ)に近い部位で筋肉の運動量が少なく、たっぷりと脂が乗りジューシーです。

頭に近づくほど内臓を包むように肉が付いているため、切り身にしたとき腹側の身が象の鼻のように細長く伸びています。皮の色で選ぶなら、白銀色の部分が少しでも多い切り身です。

「脂の乗り具合」を重視するなら、弓形の切り身を選びましょう。先端にハラスが付いているかもチェックポイントです。

弓形のデメリットは、骨が多いこと。

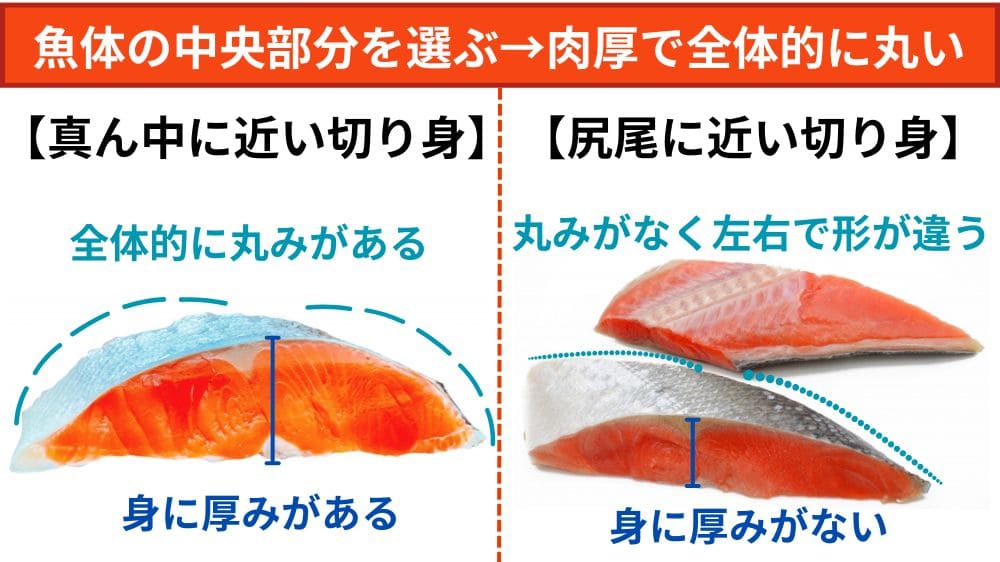

半月形の切り身

半月形で選びたいのは「身が厚く全体的に丸みを帯びた切り身」。肉厚であるほど魚体の真ん中に近い部位で、ほどよい脂の乗りと身の弾力を持っています。あっさりとした味わいで、魚の脂が得意ではない人にもおすすめです。

反対に、半月形の中でも身が薄かったり左右の形が均等でなかったりする切り身は、尻尾に近い部位です。筋肉の運動量が多く筋繊維が発達しているため、身が硬く筋っぽい可能性があります。

手作業でカットしている店舗が多いことから、半月形の切り身には大きめのサイズが紛れ込むケースも。また、骨が少なく、食べやすい点もメリットです。

細長い切り身

ハラスの選び方で見るべきポイントは「ドリップが出ていない」こと。脂の多いハラスは個体差による味の違いが出にくいため、鮮度の落ちたものさえ避ければどれを選んでも外れはありません。

内臓のほぼ真下に位置する部分で、マグロでいうところの大トロにあたります。鮭の体の中でもっとも脂が多く、塩焼きにするとおいしい部位です。

ヒレの付け根以外は骨がなく、小骨を気にせず丸ごと食べられる点も魅力。皮をよく焼きにすることで、魚で一番旨いとされる皮ぎしの脂を堪能できるでしょう。ハラスだけでまとめて売られていることも多く、比較的安価で手に入ります。

鮭の種類や旬で切り身を選ぶ【白鮭(秋鮭)・紅鮭・銀鮭・サーモンの違い】

スーパーで売られている鮭は数種類あり「身質」「脂の乗り」「値段」「旬の時期」などが異なります。それぞれの特徴を把握することで、旬や作る料理に合わせ選び分けることも可能です。

切り身にされる鮭の種類は、おもに下記の3つ。

※傾向的には「白鮭<銀鮭<紅鮭」の順で高価になっていく

どの種類にも共通する選び方のコツは「生鮭」と表示されている切り身を狙うこと。旬を迎えた鮭は日本近海で漁獲されるため、冷凍品や塩鮭にせず「生」の状態で流通します。加工のたびに解凍と再冷凍をくり返す加工品と違い、旨味が流出せず残ったままです。

白鮭(秋鮭)の特徴

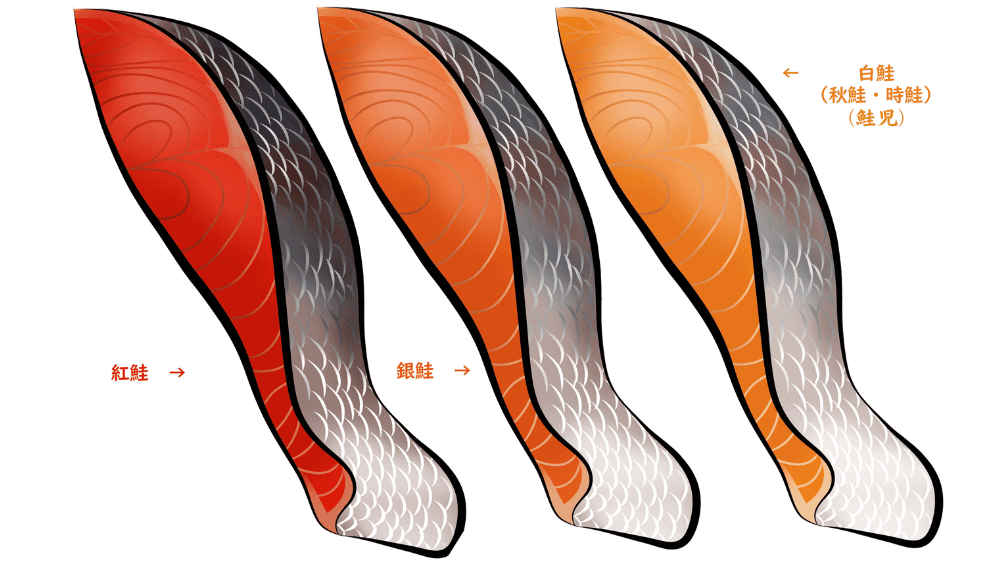

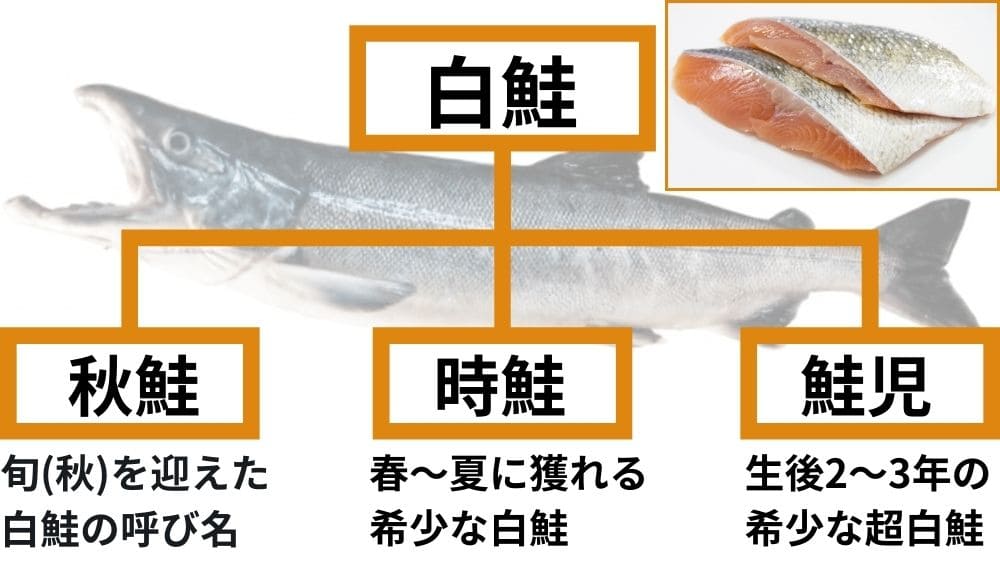

身は淡いオレンジ色で、ほかの鮭より身色が薄いことから白鮭と呼ばれます。日本で鮭といえば白鮭のことで、スーパーでは鮭や秋鮭と表記されるのが一般的。

獲れる時期によって「秋鮭・時鮭(ときしらず)・鮭児(けいじ)」と呼び方が変わります。産卵のために戻ってくるのが秋鮭で、エサを求めて回遊してくるのが時鮭と鮭児です。

旬を迎えた白鮭の呼び名「秋鮭(秋味)」

9~11月頃に獲れる白鮭で、流通するほとんどが国内で獲れた天然物です。おもに、北海道沿岸や東北地方で漁獲されます。

卵や白子に体脂肪が使われているため、脂の乗りは控えめ。川をさかのぼる前の白鮭がもっともおいしいとされ、卵(すじこ)や白子も秋が旬です。あっさりしているので、ムニエルやフライなど油を使った料理に向いています。

産卵期前の初夏に獲れる「時鮭(ときざけ・ときしらず)」

5~7月に獲れる白鮭で、秋に獲れるものより希少です。ロシア北部のアムール川で生まれた白鮭が、北海道沿岸を回遊しているときに水揚げされます。時期外れに獲れることから「時知らず」と呼ばれます。

全身に脂肪を蓄えているので、脂の乗りがよく栄養価も高いです。産卵準備さえしていない段階のため、卵や白子に脂肪を取られていません。とくに内蔵まわりのハラス部分は「秋鮭の3倍以上は脂が乗っている」といわれます。

1万本に1本しか獲れない超希少種「鮭児(けいじ)」

11月の上旬~中旬に北海道のオホーツク海側で獲れる、生後2~3年の幼い白鮭です。1万尾に1~2尾しか獲れない超希少種のため、幻の鮭といわれています。成長するためだけに脂肪を蓄えており、全身が「マグロの大トロ」のようです。

残念ながら滅多に獲れないため、スーパーなどに並ぶことはありません。ネット通販で冷凍の鮭児を見かけますが、1キロ12万~40万円ほどです。

紅鮭の特徴

アラスカやロシアなどで獲れるベニマスやヒメマスのことで、産卵期に入ると身の色が真っ赤になることから紅鮭と呼ばれます。秋鮭や銀鮭よりも高級で、色が赤いほどおいしい紅鮭とされています。

弾力のある身・旨味の濃さ・ほどよい脂の乗りが特徴で、焼き物や汁物など調理の幅が広い点が魅力です。北欧やアメリカでは、スモークサーモンにしたものがよく食べられています。

北太平洋・ベーリング海・オホーツク海などの北方にしか生息していないため、日本近海では漁獲できません。北海道で水揚げされる紅鮭は国産の表記があるものの、正確にはロシア海域で獲られたものです(オホーツク海)。

国内で流通する紅鮭はすべて天然物で、6~8月頃に旬を迎えます。ロシアやカナダから輸入される、冷凍品が主流です。

銀鮭の切り身

名前のとおり皮はキレイな銀色で、身は濃いオレンジ色です。紅鮭や秋鮭よりも脂の乗りがよく、身がふっくらしてやわらかいのが特徴。日本で流通する銀鮭はほとんどが養殖物のため、人によっては養殖特有の臭みを感じます。

大半がチリからの輸入で、国内では宮城県や鳥取県などで養殖が盛んです。安定的に流通することから、コンビニのお弁当やおにぎりにも使われています。輸入の銀鮭は年間とおして流通しますが、国産の生銀鮭が出まわるのは4~7月だけです。傾向として、白鮭より高く紅鮭より安い価格で販売されています。

鮭とサーモンの違い

大きな違いは「鮭は生食できないが、生食用に養殖されるサーモンは生で食べられる」です。

鮭の餌であるオキアミは、アニサキスという寄生虫を宿すことがあります。アニサキスに寄生されたオキアミを鮭が食べることで、鮭にもアニサキスが寄生するわけです。一方、養殖であるサーモンは人が混合した餌を与えられるため、そもそも寄生虫が混入するリスクがありません。

日本国内で流通しているサーモンは、おもに3種類。

- サーモントラウト

- アトランティックサーモン

- キングサーモン

鮭もサーモンも、選び方は同じです。サシの入り具合や血合いの色で脂と鮮度を見極め、切り身の形や皮の色で部位を特定します。

サーモントラウト

味や身色に優れていたニジマスを、海で養殖できるよう品種改良したもの。

身は鮮やかなオレンジ色で、適度な脂の乗りとプリっと弾力ある食感が特徴です。手頃な値段で安定して供給されるため、スーパーや飲食店などで重宝されています。

最大の生産地はチリで、国内では津軽の「海峡サーモン」や長野の「信州サーモン」などのご当地サーモンが人気です。

アトランティックサーモン

世界でもっとも食べられていて、一般にサーモンといえばアトランティックサーモンのことを指します。

身は淡いオレンジ色で、上質な脂がとろけるような食感を生み出します。「とろサーモン」の代表格であり、養殖の中ではもっとも高価です。

おもに生食用に輸入され、ほとんどがノルウェー産です。中でも水や餌の安全性など厳しい基準をクリアしたものは「ノルウェーサーモン」と呼ばれ、ブランド化しています。

キングサーモン

海外では、よくステーキで食べられています。

身のオレンジ色が、個体差によって濃かったり淡かったりするのが特徴。脂が乗り肉厚でやわらかく、養殖・天然を含めたサケ科の中でもっとも高価です。

カナダから輸入される養殖物がメインで、国内で獲れる天然物は「マスノスケ」と呼ばれかなり希少です。

生鮭と塩鮭の違い

違いは「塩水に浸けているか・いないか」です。生鮭は塩水処理をしていない新鮮な切り身で、旬の時期に多く出まわります。また、生鮭や生サーモンは水揚げから店舗に並ぶまで、1度も冷凍加工しません。解凍と再冷凍をくり返すことで起こる品質劣化がないため、旨味と栄養が流出せず残っています。

もっとも簡単な選び方は「生鮭」と表示されている切り身を選ぶこと。冷凍物や塩鮭と区別するために、ほとんどのスーパーでラベルに表記があるはずです。

一方、塩鮭とは保存性を高めるために、塩水に浸け込んだ鮭を指します。塩水の塩分濃度によって「甘口(甘塩)、中辛、辛口」にわかれ、それぞれの塩分濃度はルールで決められています。

- 甘口(甘塩):3%未満

- 中辛:3~6%未満

- 辛口:6~10%未満

※ただし、3%でも5.9%でも「中辛」と表記されるため、お店によって塩加減が異なる

鮭の切り身の保存方法【水分を抜いて臭みを抑え美味しさ長持ち】

鮭の切り身の保存方法は3つで、保存前にすべて同じ下処理を施します。

必要な下処理は「鮭の余分な水分を抜く」こと。魚の水分は腐敗の要因であり、臭みのもとです。

保存前の鮭の切り身に塩を振り、浸透圧の効果で臭みを含んだ水分を抜きます。魚の保水量を減らすことで細菌の繁殖を抑え、品質を落とさずに保存可能です。冷凍時の水分膨張による細胞破壊を、最小限に抑えられる点もメリット。解凍したときのドリップ量が少なく、旨味を残したまま解凍できます。

塩鮭の場合はすでに塩水処理がなされているため、脱水処理する必要はありません。切り身に付着している水分だけ、しっかりと拭き取りましょう。

- 塩

- サラサラしたものがよい

- ラップ

- キッチンペーパー

- 厚手のものがよい

- ジッパー付保存袋

- フリーザーバック

- あれば金属製の調理バット・トレイ

- 急速冷却に適切

鮭の切り身の冷蔵保存

冷蔵の保存期限は2~3日ほど(塩鮭の場合は3~4日ほど)。

毎日のように鮭を食べるご家庭なら、冷蔵保存がおすすめです。解凍の手間がかからず、すぐに調理にとりかかれます。

- 鮭の両面に塩を振って10~15分放置

- 味付け目的ではないため薄塩でよい

- 水分をキッチンペーパーでよく拭き取る

- 臭みと腐敗の原因となるため

- ひと切れずつラップ(水分が多ければキッチンペーパーも)してピッタリ包む

- 乾燥防止

- 保存袋に並べてしっかり空気を抜く

- 酸化による劣化防止

- 金属製のバットに乗せチルド室で保存

- 0℃前後の低温

表面に水分が出てきたら、キッチンペーパーで押さえ付けるようにしっかり拭き取ります。それでも水気が気になる場合は、新しいキッチンペーパーで包みましょう。ラップと保存袋でしっかりと密封して、空気に触れるのを防ぎます。魚の保存に適した冷蔵温度は、-1~2℃です。

鮭の切り身の冷凍保存

冷凍の保存期限は2~3週間ほど。

頻繁に鮭を食べないご家庭や、特売などで大量に切り身を購入した場合におすすめです。

- 鮭の両面に塩を振り10~15分放置する

- 脱水が目的のため薄塩でよい

- 出てきた水分をよく拭き取る

- 水分に臭みが含まれているため

- ひと切れずつラップで包む

- 乾燥防止

- フリーザーバックに並べて空気を抜く

- 酸化による冷凍焼け防止

- 金属製の調理バットに乗せ冷凍庫に入れる

- 急速冷凍するため

水分や空気が残っていると、臭みが出たり冷凍焼けを起こしたりします。乾いたキッチンペーパーで入念に水気を拭き取り、冷凍用の保存袋(フリーザーバック)でしっかりと空気を抜きましょう。

金属製のバットは熱伝導率が高く、食材の急速冷凍に適しています。

鮭の切り身の下味冷凍

下味冷凍の保存期限は3~4週間ほど。

忙しいご家庭の主婦におすすめです。保存と同時に味付けするので、塩焼き以外のメニューでも加熱するだけで簡単に作れます。

- 塩を振り10~15分置き水気を処理する

- 臭みと腐敗の原因を除去

- 調味料を浸透させやすくする

- 待っている間に調味液を作る

- フリーザーバックに調味液と切り身を入れる

- 切り身全体が浸かるように

- しっかり空気を抜いてジッパーをピッタリ閉じる

- 冷凍焼けを防ぐ

- 調味液の浸透を助ける

- 平らにして金属製の調理バットに乗せ冷凍庫に入れる

- 浸けムラ防止

- 急速冷凍するため

調味液に臭みを移さないためにも、水分をしっかり処理することが重要です。保存袋の口をしっかり閉じて、中身がこぼれないようにしましょう。家庭用の冷凍庫は食材が完全に凍るまでに数時間かかるため(約3~4時間)、完全に味が染み込むまで待つ必要はありません。

醤油漬け、西京漬け、塩オリーブオイル漬けなど、好きな味付けを試してみましょう。

鮭の切り身のおいしい食べ方【部位ごとにおすすめの調理法を紹介】

調理前に鮭の切り身に下処理するのが、美味しく作るコツです。臭みを抜いたり、身崩れを防いだりする効果があります。

調理前の下処理

生鮭はうすく塩を振って15~20分置き、出てきた水分をキッチンペーパーでよく拭き取ります。

- 臭みが取れる

- 下味がつく

- 身が締まる

塩の脱水効果で鮭の身が締まり、調理中に切り身が崩れるのを防ぎます。塩鮭はそのまま調理できますが、塩分が気になる場合は塩抜きがおすすめです。

酒2:みりん1を混ぜたものに切り身を漬け込むと、適度に塩味が抜けます。アルコールの効果で鮭の臭みが消え、みりんの甘みと旨味が加わります。焼き魚はもちろん、塩味を押さえれば他の料理にも使用可能です。

酒とみりんの量は切り身が被るくらいで、漬け込み時間は冷蔵庫で3~4時間ほど。数切まとめて漬け込むと、酒とみりんの使用量を節約できます。

切り身の部位ごとにおすすめの調理法を紹介

鮭は部位によって「身質」や「脂の乗り」が異なります。それぞれの特性を活かした調理法を選べば、いつもの鮭をワンランク上の味にできるでしょう。

脂が多い部位は焼き物・煮物・蒸し物がおすすめ。加熱することで余分な脂を落とし、身の旨味を感じやすくさせるのがポイントです。

脂が少なく身に弾力がある部位は、揚げ物など油を多用した調理に向いています。加熱する際に油やバターなどの油脂分を加えることで、パサつきを抑えジューシーな仕上がりに。

調理歴18年の料理人が、部位ごとにおすすめのメニューを紹介します。

弓形の切り身におすすめのメニュー

弓形の切り身は、焼き物や煮物などのシンプルな調理に向いています。定番の「塩焼き」以外に「味噌煮」や「酒蒸し」といった料理がおすすめです。

焼くことで腹の身の脂が溶け出し、トロける食感に仕上がります。全体的にジューシーな部位なので、煮たり蒸したりしてもパサつきません。

筆者がよく作るのは「鮭の味噌煮」。ちゃんちゃん焼きに代表されるように、鮭と味噌はよく合います。

調理に特別な技術は必要なく、サバの味噌煮と同じ要領で作れる点も魅力です。

半月形の切り身におすすめのメニュー

半月形の切り身は、ムニエルやフライなどがおすすめです。脂が少ない分、鮭本来の旨味を感じやすいため、油脂分が加わっても味がぼやけません。肉厚であっさりした身は油やバターとの相性もよく、加熱することでふっくら仕上がります。

切り身の形が整っていて、小麦粉やパン粉をまぶしやすい点もおすすめポイントです。身に弾力がある部位なので、工程の多い調理方法でも身崩れすることはないでしょう。

ハラスにおすすめのメニュー

脂が多いハラスは、塩焼き以外の調理方法はおすすめできません。身離れがよいため、煮物や蒸し物は盛り付け時に触っただけで崩れる恐れがあります。脂の含有量も多く、調味料が絡みにくい点も塩焼き以外に向かない理由です。

塩焼きにする際は、皮目をパリパリに焼くのがコツ。皮と身の間にある「魚で一番おいしい脂」が溶け出し、濃厚な旨味を存分に味わえます。ヒレの付け根以外は骨がないため、小さなお子様や年配の方でも丸ごと食べられます。

2~3等分に大きくカットして、お茶漬けの具材にするのもよいでしょう。

鮭の切り身の選び方【まとめ】

おいしい鮭の切り身の選び方は、次の5つです(クリックすると上記で解説した部分に戻れます)。

切り身がどれも同じ状態のときは、鮭の種類や旬で選びましょう。部位によって調理方法を変えると、鮭料理のバリエーションも増やせます。鮭の部位は切り身の形で見分けられます。

切り身を保存する際は、塩を振って余分な水を抜く「脱水処理」が必要です。臭みが抜けるだけでなく、腐敗の原因となる水分を減らすことで保存期間を延ばせます。下味を付けて冷凍すれば、塩焼き以外のメニューも簡単に作れます。

鮭の切り身は、食卓に並ぶ機会も多い食材です。この機会に選び方をマスターしましょう。

コメント