丸ごと一尾の魚も切り身の魚も、外見だけで鮮度や脂乗りを選別できます。

一尾の魚を選ぶ基準は「目が透明」「尾ビレに張りがある」「幅広で厚みがある」などです。直接魚にさわれる場合は、弾力や臭いでも選別できます。切り身は「ドリップがない」「血合いの色がキレイ」「皮と身の間に脂がある」といった基準で選び、「切り身の形」から部位を見分けることも可能です。

この記事では、経験18年の料理人が「一尾の魚の選び方」と「切り身の選び方」をそれぞれ解説します。張りや色など視覚的にわかりやすい基準のため、魚を見慣れていない人でも短時間で最良品を選べます。記事後半では、購入した魚の保存方法もご紹介。

これから魚料理を取り入れようと考えている人は、最後まで読んでみてください。

※この記事は、魚丸ごと一尾と切り身の選び方がメインです。魚以外の魚介類や刺身の選び方を知りたい人は、こちらの記事をどうぞ。

刺身の選び方

イカの選び方

カニの選び方

目次から好きな見出しへ移動できます。

一尾の魚の選び方【鮮度と脂乗りそれぞれの見方を解説】

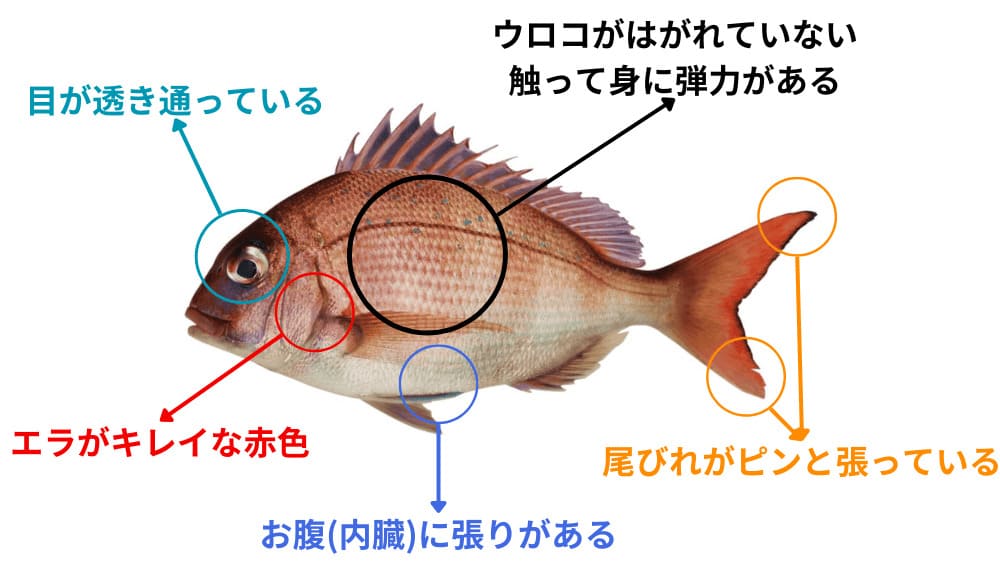

一尾の魚は目やエラに鮮度の違いが出やすく、尾ビレの張りやウロコの密着度からも鮮度を見分けられます。大きなケースに氷浸けで売られている場合は、身の弾力や臭いで選別することも可能です。

脂の乗り具合を見分ける際は、他の魚と比べる必要があります。「より太くより分厚いもの」を基準に、複数の魚と比較して選び抜きましょう。

鮮度と脂乗りに分けて、それぞれの見るべきポイントを解説します。

鮮度を見分ける5つのポイント

1~3は外見に関するポイントで、4・5は直接魚に触れられる場合のチェックポイントです。魚が発する臭いでも鮮度可能で、新鮮な魚は臭みがなく、鮮度が落ちると血や脂が劣化して生臭くなります。

魚に触れる場合は、お店に迷惑がかからないよう配慮しましょう。乱暴に扱ったり必要以上にベタベタ触ったりしていると、スタッフから嫌われます。最悪の場合、欲しくもない魚を買い取る羽目になるかもしれません。

1.目が透き通っている

一尾の魚の選び方では、真っ先に目をチェックしましょう。鮮度の違いが出やすいため、魚を見慣れていない人でも判断しやすい部分です。新鮮な魚は眼球全体がクリアで、黒目がはっきりしています。時間がたつと透明部分が白く濁り、黒目がぼやけてきます。

例外は氷漬けになっているケース。新鮮な魚でも長時間氷に触れ続けることで、冷えすぎて目が白く濁ります(氷焼け)。氷漬けの魚は、眼球の透明な部分の張り具合をチェックしましょう。新鮮なら丸みを帯びて、コンタクトレンズのような形状になっているはずです。鮮度が落ちてくると、眼球自体が沈んで顔全体に血がにじみます。

2.ウロコがはがれていない

ウロコがキレイに並んでいる魚は、新鮮なだけでなく丁寧に扱われてきた証拠です。魚の身はもろく、乱暴に扱うと簡単に身割れや身崩れを起こします。身が傷んでいる魚は劣化しやすいため、保存がききません。調理しにくいうえに見栄えが悪く、味や食感もイマイチです。ウロコがはがれていたり傷が付いていたりする場合は、身にダメージがあると思ってよいでしょう。

ウロコをチェックする際は、一緒に魚体の色つやも見るのが効率のよい選び方です。新鮮な魚は全体的に光沢があり、模様が鮮やかに出ています。鮮度が落ちると体を覆っている粘液が白く濁り、色がくすんできます。

3.尾びれがピンと張っている

魚の尾ビレとは尻尾のこと。新鮮なうちはピンと張っていますが、鮮度が落ちるとダラっと下がってきます。死後硬直が解け身に弾力がなくなることで、尾ビレを支えきれなくなるためです。

魚に直接さわれる場合は持ち上げてみて、尾ビレが下に垂れるかを見ます。パック詰めになっている場合は、胸ビレ・腹ビレ・尾ビレが乾いていないかをチェックしましょう。長時間売り場に置かれた魚は、乾ききってヒレの先端が丸まり始めています。

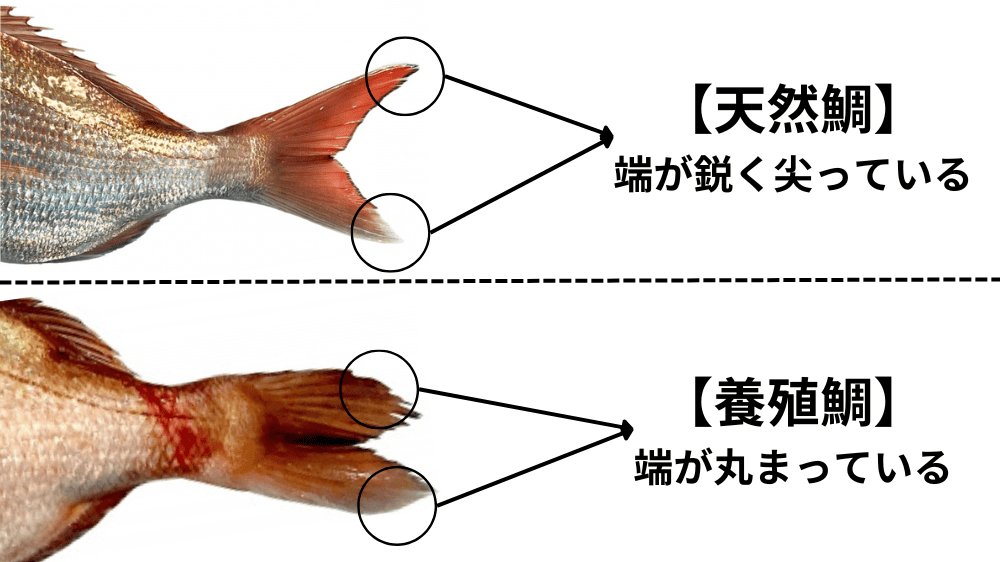

補足:尾びれの形状で天然と養殖を見分けられる

尾びれの形状を見れば、天然か養殖かを見分けられます。

天然魚の尾ビレ:大きく育ち端が鋭く尖っている

養殖魚の尾ビレ:網に擦れて端が丸くなっている

天然魚は広い海を泳ぎ回っているため、尾ビレが大きく発達し鋭く尖っています。一方、狭い生け簀の中で育った養殖魚は、尾ビレが発達せず小さいまま。網や他の魚との接触も多く、尾ビレが擦れて丸く変形しているのも特徴です。

4.身(とくに腹部)に弾力がある

直接魚に触って鮮度をチェックする選び方です。魚を触って確かめる場合は、くれぐれも丁寧に扱いましょう。身割れや身崩れの原因になるため、絶対に魚を折り曲げてはいけません。

魚の腹部を中心に指で押し、皮の張り具合と身の弾力を確かめます。以下の4つのうち1つでも当てはまっている場合は、鮮度が落ちていると判断してよいでしょう。

- 皮がたるんでいる

- 指で押して弾力がない

- 腹部がブヨブヨでやわらかい

- 内臓が溶け外に流れ出している

魚は死後硬直が解けると、急激に鮮度が落ち始めます。とくに内臓は傷みやすく、時間がたつほど腹部の弾力が失われブヨブヨに。末期になると、溶けた内臓が肛門から流出してきます。

5.エラがキレイな赤色で黒ずんでいない

頭の後ろ(胸ビレの前)にあるエラ蓋を持ち上げ、エラの色をチェックします。エラ蓋は鋭利なため、指を切らないように注意してください。エラが鮮やかな赤色であるほど新鮮で、鮮度が落ちると黒ずんできます。

魚で最初に腐るのは血液で、腐敗した血が全身に回ることで徐々に傷んでいく仕組みです。血管が集中しているエラや内臓はとくに傷みやすく、すぐに変色し血生臭くなります。5つのポイントの中でも変化がわかりやすいため、魚を見慣れていない人にもおすすめの選び方です。

【鮮魚店で一尾の魚を購入するときのコツ】

少しでも鮮度を保ちたいなら、購入時にその場でエラと内蔵を取ってもらうとよいでしょう。一尾の魚を取り扱うお店の場合、鮮魚コーナーの店員さんに頼めば無料で処理してくれます。

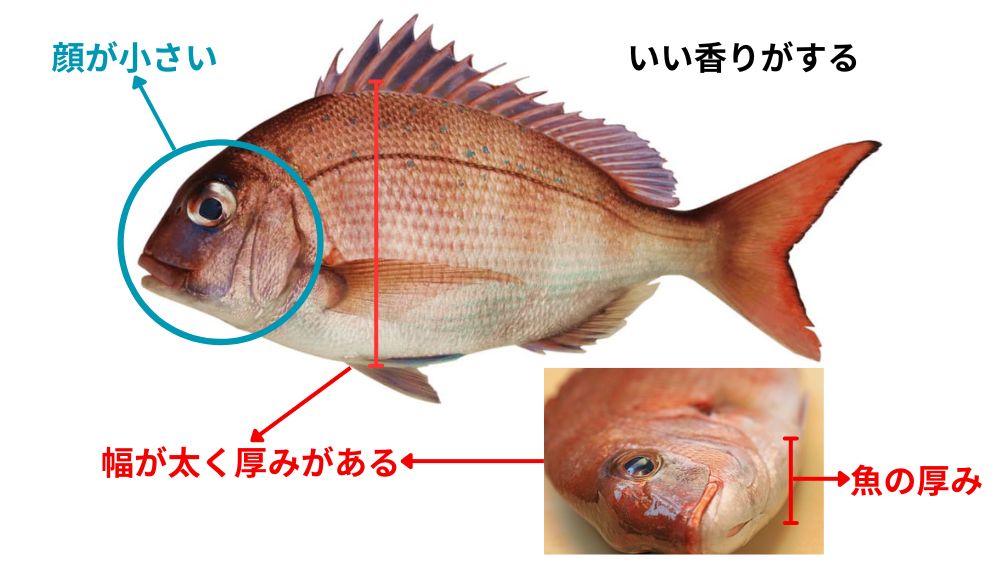

脂乗りを見分ける3つのポイント

パック詰めにされず裸で売られている場合は、香りもチェックしましょう。魚体から得られる情報だけでも脂乗りを判断できますが、香りも確認すればより確実です。

1.顔が小さい

脂が乗った魚は頭の後ろがこんもりと盛り上がっており、顔が小さく見えます。頭のすぐ後ろにあるコラーゲン質に、摂取した栄養分や脂が蓄積されるからです。反対に脂乗りがよくない魚は、頭が盛り上がっていないぶん顔が大きく見えます。

顔だけに焦点をあてず、全体を見て体と頭のバランスに注視するのが選び方のコツ。顔の大きさがわかりにくい場合は、目の大きさで判断するとよいでしょう。小顔であれば、目も小さく見えるはずです。

2.幅が太く厚みがある

売り場で横に寝かされている魚の「縦の幅」や「身の厚み」で、脂の乗り具合が判別できます。

- 縦の幅:背中からお腹までの長さ・長いほど幅が太い・丸いほど脂乗りがよい

- 身の厚み:地面からの高さ・高いほど肉厚

脂乗りがよい魚の条件は「全体に丸みを帯びていること」で、とくに背中側が丸いか平らかは重要です。お腹側だけが膨らんでいる場合は、胃の中の餌が消化されていないだけの可能性があります。頭の後ろから尻尾にかけて、緩やかな曲線を描いている魚を選びましょう。

3.いい香りがする

魚からよい香りがしたり香りが強かったりする場合は、良質な脂をたっぷりと蓄えている証拠です。

実は、魚が持つ特有のニオイは、身ではなく脂肪から香ります。脂に含まれる「不飽和脂肪酸(ふほうわしぼうさん)」が香り成分と結合してニオイを発生させるため、脂の含有量に応じてニオイが強くなるのです。

ただし、香りが強くても、酸っぱいニオイがする場合は要注意です。脂が乗っていても、酸化して古くなっている可能性があります。経験上、イナダやワラサ(ブリの子供)など、脂が多い魚に見受けられる現象です。

魚の切り身の選び方【鮮度と脂乗りそれぞれの見方を解説】

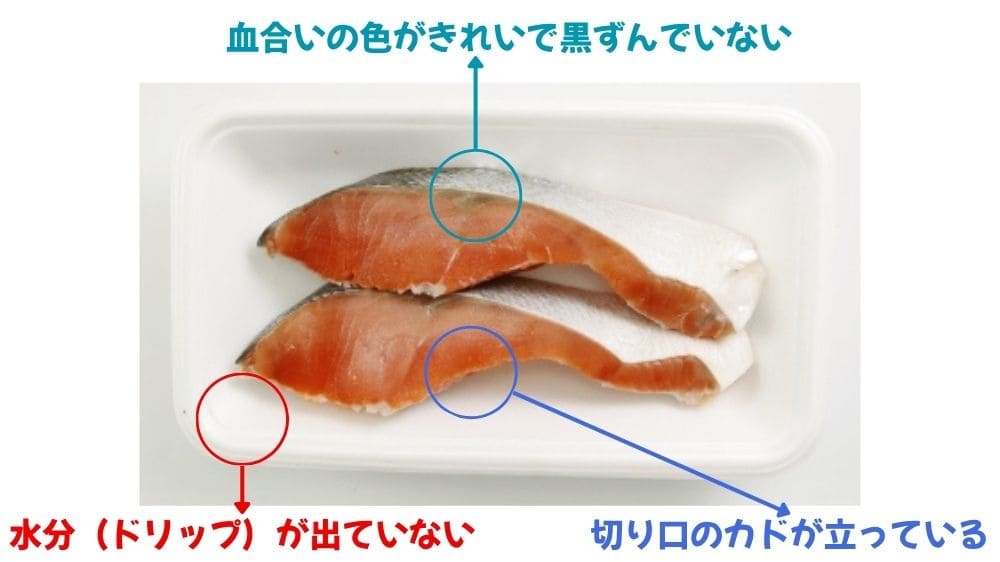

切り身の魚も、鮮度と脂乗りで見るべきポイントが異なります。ドリップの有無や血合いの色で鮮度を見分け、切り身の形や皮と身の間にある層で脂乗りを判別します。

同じ魚でも部位によって身質や脂乗りが変わるため、作る料理やその日の気分で選び分けるとよいでしょう。

鮮度を見分ける3つのポイント

皮付きの場合は、皮目もチェックしましょう。皮目の模様がくっきりしていて、皮に張りがあるものが新鮮です。

また、ラベルの表示も参考になります。「解凍」と表示されている切り身は冷凍品を解凍したもので、解けている商品より凍っている商品のほうが品質は上です。養殖魚の場合は「養殖」と表示されており、天然物より脂乗りがよく寄生虫のリスクが少ないと判断できます。

家庭でもよく使う「鮭の切り身」の選び方は、こちらで詳しく解説しています。

おいしい鮭の切り身の選び方【料理人が教える5つのポイント】

1.パック内にドリップ(水分)が出ていない

パック内に色の付いた液体「ドリップ」が溜まっている切り身は、真っ先に選択肢から外しましょう。細胞の損傷により流出した細胞液で、水分のほかにタンパク質やうま味成分などの栄養素を含んでいます。ドリップの流出量が多いということは、鮮度が落ちて旨味が抜けている証拠です。

また、細菌が繁殖しやすい環境が整っており、品質が著しく低下している可能性があります。劣化が激しいため、冷凍保存しても日持ちしません。

ドリップの有無は、切り身の選び方の基本です。パック内には吸水シートが敷かれていますが、シートに赤い汁がにじんでいるのでよく見れば判別できます。

2.血合いの色がきれいで黒ずんでいない

血合いとは、背中と腹部の境目にある三角形の部分です。切り身の切り方によって中央や端にきますが、皮と身の間に位置します。新鮮な血合いは鮮やかでキレイな赤色や薄茶色ですが、鮮度が落ちるとどす黒い色や黄土色に変色し血合い全体がくすんできます。

血合いの色は変化がわかりやすいため、手に取ってじっくり観察しなくても判別できるでしょう。身の色ツヤも一緒にチェックすると、より確実に鮮度を見分けられます。売り場に並べられてから長時間たったものは、身に光沢がありません。

3.切り口のカドが立っている(鋭角になっている)

魚は人の手が加わるほど劣化しやすくなるため、加工されてからの時間が鮮度に影響します。

以下のような特徴が見られる「切りたての切り身」を選びましょう。

切り口の端が鋭い(エッジが効いている)

切り口がなめらかで皮より身が張り出している

身に弾力がありひび割れていない

反対に以下の特徴が見られる切り身は、時間が経って鮮度が落ちている可能性があります。

身の弾力が失われ切り口が垂れている

皮にシワが寄ってきて張りがない

繊維が広がり身と身の間に隙間がある(身割れ)

脂乗りを見分ける2つのポイント

必ずしも脂の多い部位がよいとは限りません。揚げ物やソテーのように油分を加える調理法の場合は、脂が少ない部位のほうがバランスよく仕上がります。

ただし、皮と身の間に脂肪が少ない切り身は全体的にやせ細っている証拠で、加熱後に身がパサつく可能性があります。どの部位でも、しっかりと脂の乗った切り身を選びましょう。

1.切り身の形(部位)で選ぶ

切り身の形が違うのは、部位が違うからです。

| 腹側の切り身 | 背側の切り身 | |

|---|---|---|

| 特徴 | 脂が多く身がジューシー 腹骨が付いている | 脂が少ない 身に弾力があり旨味が強い |

| 選び方 | 皮が白銀色 弓形(頭に近い部位) | 皮が黒銀色 半月形(中央~尻尾に近い部位) |

形がわかりにくい場合は、皮の色で選びましょう。

脂が多くやわらかい腹側の切り身は、塩焼きや煮魚といった油分を加えない加熱調理に向いています。甘辛く煮た煮付けや味噌味の西京漬けなど、濃いめの味付けともよく合います。

背側の切り身は魚本来の味が濃く、肉厚で食べ応えのある部位です。冷めても脂っぽくならないため、お弁当やおにぎりの具材に向いています。普通に加熱すると身が硬くなるので、ムニエルやフライなど油脂分を加えるとよいでしょう。

2.皮と身の間の脂が多い

脂の乗った魚は皮と身の間に脂肪を蓄えており、切り身の断面をよく見ると脂の層が確認できます。半透明の白い部分が厚ければ厚いほど、脂が乗っている証です。サバのように半身で売られている場合は、パックの横からチェックしましょう。

また、表面に霜降りのような白いサシが入っていたり、脂が反射してキラキラと輝いていたりする切り身も脂が乗っていると判断できます。

鮮度を保つ魚の保存方法【水分と空気に触れさせないことが重要】

大前提として、買った魚はできるだけ早く食べ切るか、購入後すぐに保存するのが鉄則です。「余ったから保存する」では遅いため、当日に食べない分は調理前に保存しましょう。

魚を劣化させるのは、水分・空気・高温の3つ。水は腐敗の原因となり、空気は酸化による品質低下を招きます。魚の保存に適した温度は-1~2℃といわれており、家庭用冷蔵庫ではチルド室が相当します。つまり「いかに水分と空気に触れさせず低温をキープするか」が魚の鮮度を保つ鍵です。

保存前の下処理

魚に塩を振って余分な水分を抜くことで、そのまま保存するよりも長持ちさせられます。浸透圧の効果で、腐敗の原因となる水分を減らせるからです。また、脱水処理により魚の臭みも抜けます。

やり方は簡単。薄く塩を振ったバットに魚を並べ、上からも軽く塩を振り15~20分ほど放置するだけです。バットに傾斜を付けると、魚から出た水分が下に落ちてくれます。

魚の保存に必要な道具

- ラップ:魚を空気から守る

- キッチンペーパー:水気の処理に不可欠

- ジッパー付きの保存袋:密封して空気から守る

- 金属製の調理バット(トレー):素早く冷却する

キッチンペーパーはなるべく厚手のものが好ましいですが、薄いものでも重ねて使えば問題ありません。魚から出る水分を、しっかり吸収することが目的です。

ジッパー付きの保存袋は、ビニール製のポリ袋(OK袋)で代用できます。袋の入口からストローを挿入するか、直接口を付けるかして空気を抜き、密封状態を作りましょう。

金属製の調理バットは皿やタッパーよりも熱伝導率が高く、魚の低温保存に適しています。

一尾の魚の保存方法

一尾の場合はあえてウロコをつけたまま保存することで、魚が乾燥するのを防げます。表面のぬめり(汚れ)だけ、包丁やブラシでしごき取りましょう。

エラと内蔵を取り、血をキレイに洗い流します。頭・尾・ヒレを切り落としたほうが、冷蔵・冷凍庫内で場所を取りません。袋にまとめて保存しておけば、アラ炊きなどの料理に使えます。

ラップやキッチンペーパーなど直接魚に触れるものは、最低でも1日に1回は交換しましょう。魚から出る臭みや汚れが付着するため、そのままにしておくと魚が劣化します。

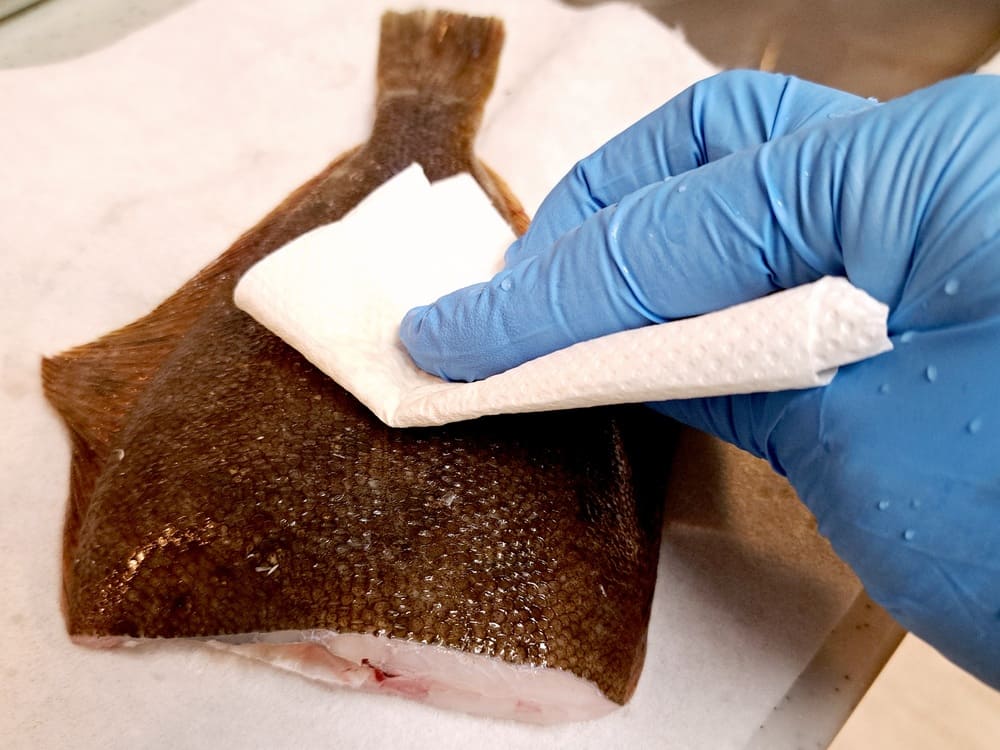

- キッチンペーパーで水気をよく拭き取る

- お腹に乾いたキッチンペーパーを詰める

- 一尾ずつラップでピッタリ包む

- ジッパー付き保存袋かビニール袋に入れる

- しっかりと空気を抜いて密封する

- 保存前の魚に塩を振り余分な水分を抜く

- キッチンペーパーで水気をよく拭き取る

- 一尾ずつラップでピッタリ包む

- 保存袋に入れて空気を抜いて密封する

- 金属製のトレーに乗せて急速冷凍する

- 冷蔵:2~3日

- 冷凍:1ヵ月ほど

切り身の魚の保存方法

切り身の場合は余分な水分を抜くことで、腐敗を遅らせられます。脱水処理で出た水分をしっかり拭き取り、1切れずつ包装してから保存しましょう。

醤油や味噌に漬け込んでから、保存する方法も有効です。調味液に漬け込むことで、ニオイ移りを防ぎ調理時間も短縮できます。漬け時間はお好みですが、冷凍保存の場合は凍るまでの数時間の間に味が染み込むことを計算に入れておきましょう。

- 保存前の切り身に塩を振り余分な水分を抜く

- キッチンペーパーで水気をよく拭き取る

- 一切れずつキッチンペーパーやラップで包む(ドリップが出なければラップだけでOK)

- ドリップが多い場合は冷蔵庫で2~3時間乾燥させる

- 一切れずつラップで包む

- 保存袋かビニール袋に入れる

- しっかり空気を抜いて密封する

- 保存前の切り身に塩を振り余分な水分を抜く

- 水気をよく拭き取る

- 一切れずつラップに包む

- 保存袋に入れて空気を抜いて密封する

- 金属製のトレーに乗せて急速冷凍する

- 冷蔵:記載の賞味期限どおり

- 冷凍:1ヵ月ほど

- 漬け込み:冷蔵2~3日・冷凍1ヵ月ほど

魚の解凍方法

冷凍魚の解凍方法は、主に3つ。

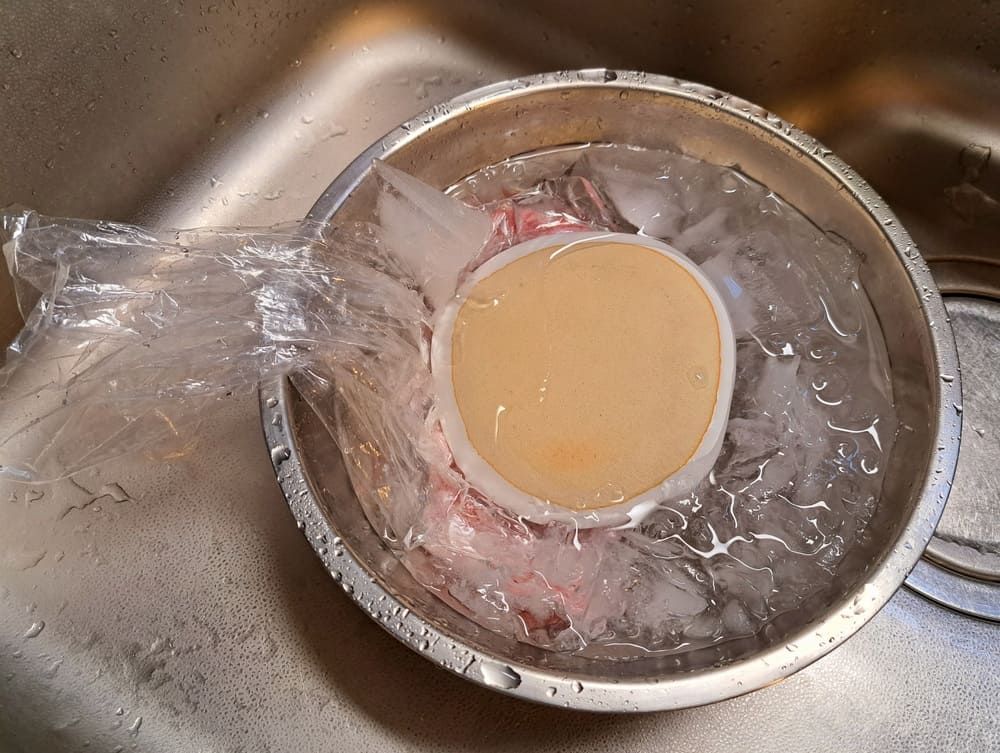

- 氷水解凍:もっとも品質が落ちない

- 冷蔵解凍:もっとも簡単な解凍方法

- 流水解凍:もっとも時間がかからない解凍方法

氷水に浸ける「氷水解凍」は、冷凍魚と周囲の温度差をなくすことで細胞が壊れるのを防ぎ、ドリップの流出を抑える効果があります。水は空気よりも熱伝導率が高いため、冷蔵解凍より短時間で解凍できる点もメリット。

一般的なのは、前日から冷蔵庫内で自然解凍する方法です。低温でゆっくり解凍するため、ドリップの流出を抑えられます。

急ぐ場合は、流水解凍が有効です。やや解凍ムラになるものの、ドリップが出にくく短時間で解凍できます。ボウルに冷凍した魚を保存袋ごと入れ、水道水を流しておくだけです。

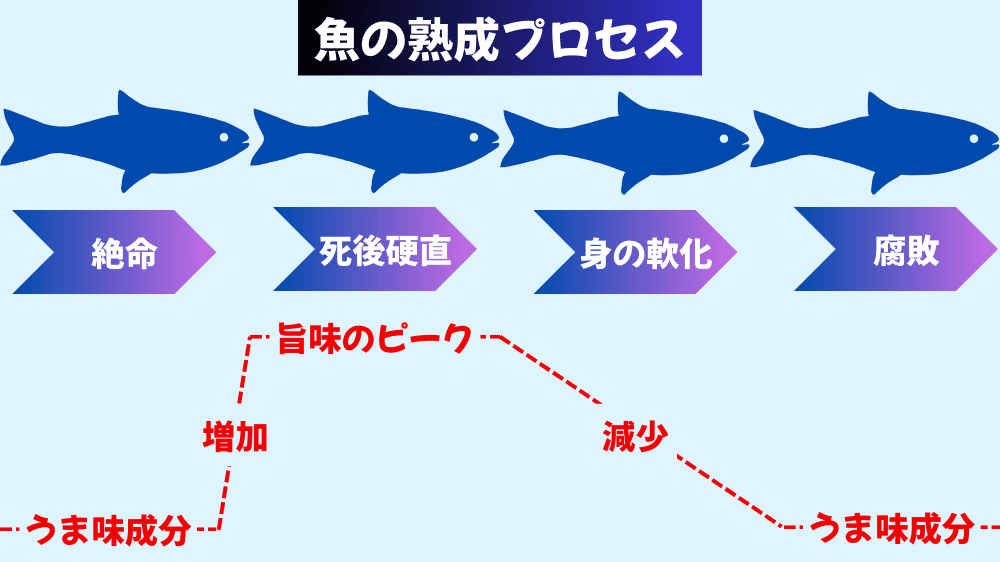

新鮮な魚が必ずしもおいしいとは限らない【鮮度と旨味の関係性】

実は獲れたての魚はうま味成分が少なく、水分量も多いため旨味を感じにくいのです。締めて絶命させたあと、死後硬直が始まってから旨味が増えていきます。その後、死後硬直が解けるとともに旨味が減っていき、やがて腐敗するという流れです。旨味のピークは魚種やサイズによって異なりますが、死後硬直を遅らせることである程度コントロールできます。

魚のうま味成分である「イノシン酸」は、生存中の体内には存在しません。エネルギー源であるATP(アデノシン三リン酸)というタンパク質が、分解されることでイノシン酸に変化します。「獲れたて」といわれるのは絶命直後・死後硬直前の段階で、ATPの分解はまだ始まっていません。イノシン酸の量が少なく、旨味を感じにくい状態です。

熟成魚といわれる魚は、死後硬直が進みATPが分解された状態を指します。うま味成分をたっぷり含んでいるため、魚が持つ旨味を強く感じます。「鮮度がイマイチでも脂の乗りや旨味が抜群にいい魚もいる」ことを知っておきましょう。

【魚の熟成メカニズム】

絶命(獲れたて)→死後硬直開始(うま味成分増加)→身の軟化(うま味成分減少)→腐敗

獲れたての魚と熟成魚の違い

獲れたてと熟成のどちらがいいかは食べる人の好みによるため、断定はできません。魚の種類によって、熟成への向き不向きもあります。たとえば、鮮度が落ちやすい青魚や歯ごたえを楽しみたい貝類は、新鮮なうちに食べたいところ。一方でマグロやブリ・ヒラメ・タイなどは、熟成させることで旨味が激増します。

魚の熟成には魚の選び方だけでなく、熟成に関する知識や保存技術も必要です。あくまで知識として「新鮮な魚が必ずしもおいしいとは限らない」ことを覚えておきましょう。

参考までに、獲れたての魚と熟成魚の違いは下記のとおりです。

- 身がコリコリとして歯ごたえがある

- 旨味が少なく魚の味を感じにくい

- 魚が持つ臭みがほとんどない

- 獲れたてのような弾力はない

- 身がもっちりとやわらかい

- 旨味が多く魚本来の味を強く感じる

魚の選び方【まとめ】

魚の選び方はひとつではありません。何を重視して選ぶかで、見るべきポイントが変わります。

新鮮な一尾の魚の選び方は、下記のとおりです。

一尾の魚はパック詰めされていないことも多いので、触って鮮度をチェックできます。

新鮮な切り身の選び方は、下記のとおりです。

脂が乗った魚の選び方は、下記のとおりです。

弓型で皮が白や銀色の切り身が、脂の多い腹側です。

鮮度が落ちない魚の保存方法で重要なのは、水分と空気を避け低温を保つこと。水気や高温は腐敗を早め、空気に触れると酸化により劣化します。

魚は自然の恵みであり、いつも最高のものが手に入るとは限りません。店頭に並ぶ魚の量は、天候や海の状態に大きく影響されるからです。

よい魚を手に入れるには運も必要ですが、よい魚を見抜く選び方が何より大切です。本記事の内容を、普段の買い物に活用してみてください。

魚の目利きを仕事に活かしたい!という人は、こちらのブログから自分に合った業態を見つけることができます。

調理師の失敗しない転職

コメント