イカは身に脂が乗ることがないため、鮮度と大きさを重視して選びます。選ぶ際に見るのは「体の色」「目の色と張り」「体の丸み」の3つで十分です。

特に「体の色」は鮮度の変化が明確に表れるため、魚介の目利きに慣れていない人でも迷うことはありません。新鮮なイカは黒みがかった焦げ茶色で、鮮度低下とともにツヤのない白色に変色します。冷凍イカの場合は、キレイな白色のものが良品です。

この記事では、経験18年の料理人が「今日から実践できる新鮮なイカの選び方」を解説します。鮮度を見極めるポイントを、すべて理解できる内容です。

ワンランク上のイカ料理をふるまいたい人は、最後まで読んでみてください。

- 丸ごと1尾の魚や切り身の選び方が知りたい方はコチラ

- 刺身の選び方が知りたい方はコチラ

- カニの選び方が知りたい方はコチラ

目次からお好きな見出しへ移動できます。気になる所からお読みください。

新鮮なイカの選び方【見た目で分かる3つのポイント】

イカは鮮度の差が見た目に出やすいため、他の魚よりも選びやすい食材です。身に脂が乗ることがなく、脂の乗り具合を気にする必要はありません。鮮度さえ見分けられれば、あとは大きいイカを選ぶだけです。

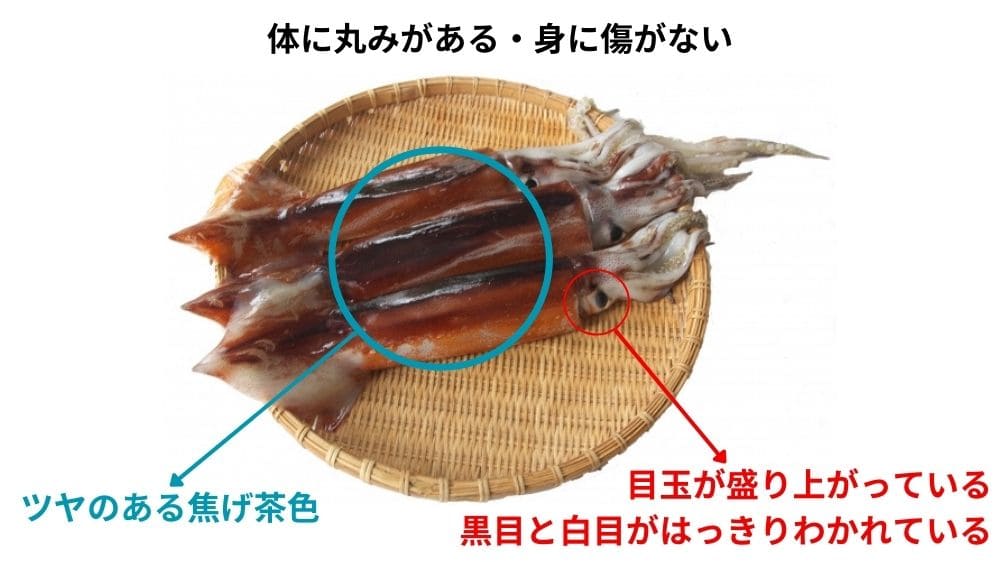

- 体全体が焦げ茶色でツヤがある

- 目が黒く澄んでいて突出している

- 胴体がふっくらと丸みを帯びている

どの種類のイカも、外見だけで十分鮮度を判別可能です。まずは体の色で大まかに選別し、その中から目や胴体の形状でさらに絞ると高確率で新鮮なイカを選べます。

例外は、氷の上にイカが並べられている場合です。低温により新鮮な状態でも体が白く変色するため、触って確かめる必要があります。指でイカをなぞってみて、スッと色が変われば新鮮です。

体全体が焦げ茶色でツヤがある

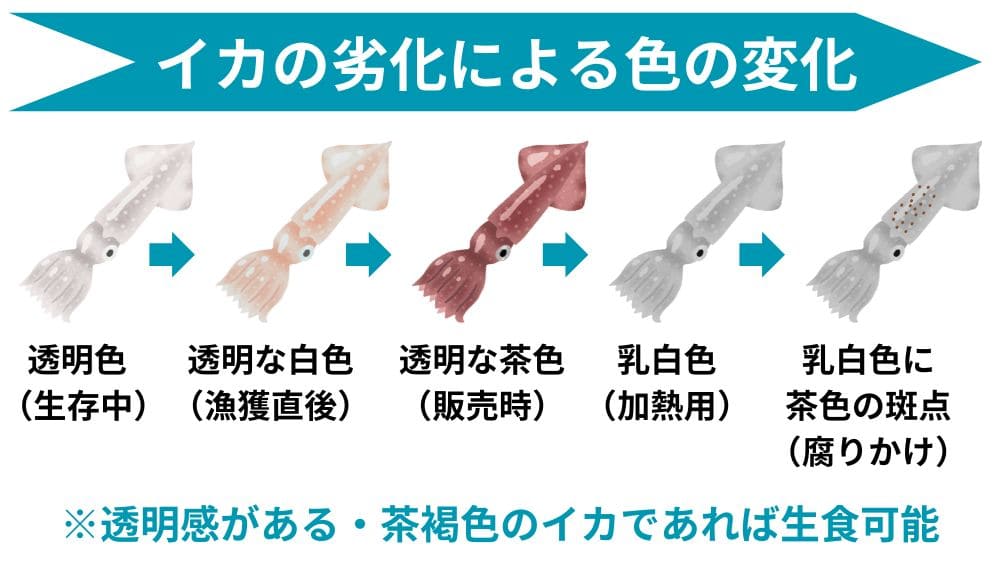

イカは時間経過とともに、透明→白色→焦げ茶色→乳白色の順に変色していきます。

| ⇩ | 透明 | 海を泳いでいるとき |

| ⇩ | 透明感のある白色 | 漁獲直後・活き造りにできるほど新鮮 |

| ⇩ | ツヤのある焦げ茶色(赤黒い色) | 小売店に並ぶ頃・生食できるほど新鮮 |

| ⇩ | ツヤのない乳白色 | 時間が経っている・加熱調理が必須 |

| ⇩ | 乳白色に茶色の斑点が出る | かなり時間が経っている・腐りかけ |

スーパーなどの小売店でイカを選ぶ場合は、全体的に焦げ茶色で透き通っているものを選びましょう。鮮度が落ちると体が白色よりも黄色がかった「乳白色」に変わり、透明感もなくなります。生食できるのは焦げ茶色が残っているうちで、ツヤのない乳白色になったイカは加熱調理が必須です。

ツヤのない乳白色に茶色の斑点が浮かんでいる場合は、腐敗を疑いましょう。腐敗による細胞の破壊で色素が漏れ出し、茶色と白の斑模様になっている可能性があるからです。新鮮な状態の茶色と違い、透明感のないくすんだ色になるため、よく見ればわかります。匂いを嗅げる状態であれば、腐敗臭の有無をチェックしましょう。

目が黒く澄んでいて突出している

イカの目の色と形状からも、鮮度を判別できます。

- 黒色が濃くくっきりとしている

- 目玉全体が透き通っている

- 目玉が外に飛び出している

新鮮なイカの目玉は黒目と白目がはっきりと分かれており、レンズのように盛り上がっています。鮮度が落ちてくると黒目と白目の境がなくなり、全体的に白く濁った状態に。目の周りの張りも失われ、突出していた目玉は凹んでしまいます。

イカの目は胴体のように何パターンも変色することはなく、一度濁った目は二度と元には戻りません。

胴体がふっくらと丸みを帯びている

新鮮なイカは身や内臓に張りがあるため、胴体が丸みを帯びてふっくらとしています。鮮度が落ちてくると内臓に弾力がなくなり、胴体が潰れて平べったくなります。

イカに触れる状態なら、触って確かめるとより確実です。指で軽く押して弾力があったり吸盤が指に吸い付たりするイカは新鮮、ぶよっとしてやわらかいものは鮮度が落ちています。

また、胴体部分の皮と身が、ぴったりと密着しているかもチェックポイント。皮が剥がれていたりめくれ始めていたりするイカは、売り場に長時間置かれている可能性が高いです。

生イカと冷凍イカの鮮度の違い

生イカより冷凍イカのほうが、新鮮な場合もあります。漁場が遠く港に戻るまで長時間かかる状況では、獲れたてを船内冷凍したほうが鮮度を保てるからです。

同じ「生食用」であれば、品質に大きな差はないと思ってよいでしょう。

- 生イカ:コリコリとした歯ごたえで臭みがない

- 冷凍イカ:ねっとりした歯ごたえで甘みが強い

冷凍イカ特有の甘みを好む人もいるため、あえて冷凍イカを仕入れる料理店もあります。筆者が勤めていた単価2万円以上の高級寿司店でも、水揚げ状況に応じて冷凍イカを仕入れていました。

冷凍イカは透明感の有無を判断するのが難しいため、茶色の斑点やまだら模様がないキレイな白色のものを選びましょう。

スーパーで買えるイカの種類と選び方【特徴・味・旬で選ぶ】

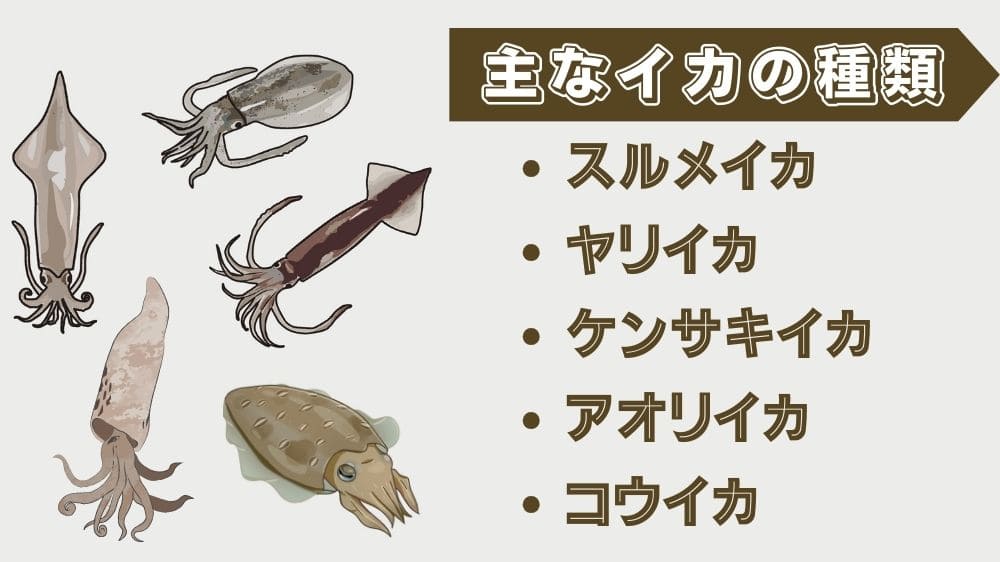

スーパーや鮮魚店などの一般小売店で売られているイカは、主に下記の5種類です。

5つとも選び方は同じで「体の色」で鮮度を見極めます。出回るイカの種類は時期によって異なるため、そのときにもっとも味のよい旬のイカを狙いましょう。それぞれの旬や味・食感などは、下記で詳しく解説します。

名称に関しては地域ごとに呼び方がまるで違うため、正式名称が通じない場合も。たとえば「呼子のイカ」で有名な佐賀県呼子町ではケンサキイカをヤリイカと呼びますが、一般に流通するヤリイカとは別物です。

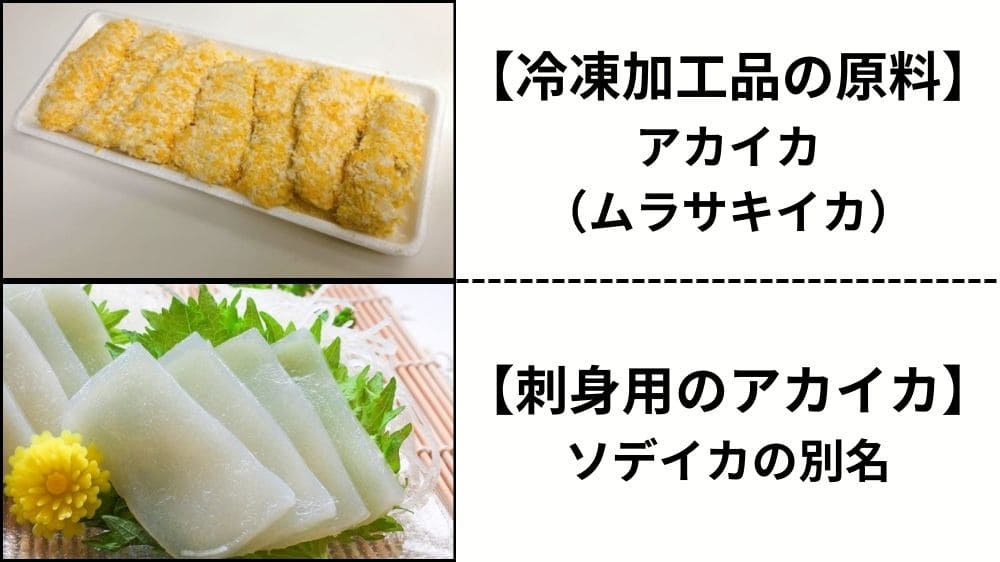

また、スーパーで同じ「アカイカ」と表示されている商品でも、実はイカの種類が異なります。冷凍のイカフライやロールイカの原料は「アカイカ(ムラサキイカ)」という種類ですが、刺身コーナーで見かけるアカイカの多くは「ソデイカ」の別名です。

スルメイカ【アカイカ科・スルメイカ属】

日本でもっとも漁獲量が多く、値段も手頃です。生や冷凍で入荷し、入荷量が多いため価格は安定しています。

オスよりメスのほうが大きく、最大で胴体が30㎝ほどに成長します。

スルメイカの味と選び方

ケンサキイカやアオリイカなどの高級イカに比べると、やや旨味に欠けます。

加熱すると硬く締まりますが、生の状態より甘みが増します。刺身で食べられるくらい新鮮なものに、サッと火を通すのがおすすめ。煮物・焼き物・揚げ物と、どんな調理法でもおいしい万能選手です。

選び方のポイントは体の色。「透明→濃い茶褐色(黒みがかった茶色)→乳白色」と変化するので、スーパーなどでは白くないものを選びましょう。

スルメイカの旬と産地

夏場が旬とも言われますが、産地ごとに産卵期が違うため1年中出回ります。生まれた季節(春~夏・秋・冬)によって、成長する大きさが異なります。

主な産地は、北海道・青森・長崎・石川・岩手県などです。北海道から東北にかけ、とくに寒い地方でよく獲られています。

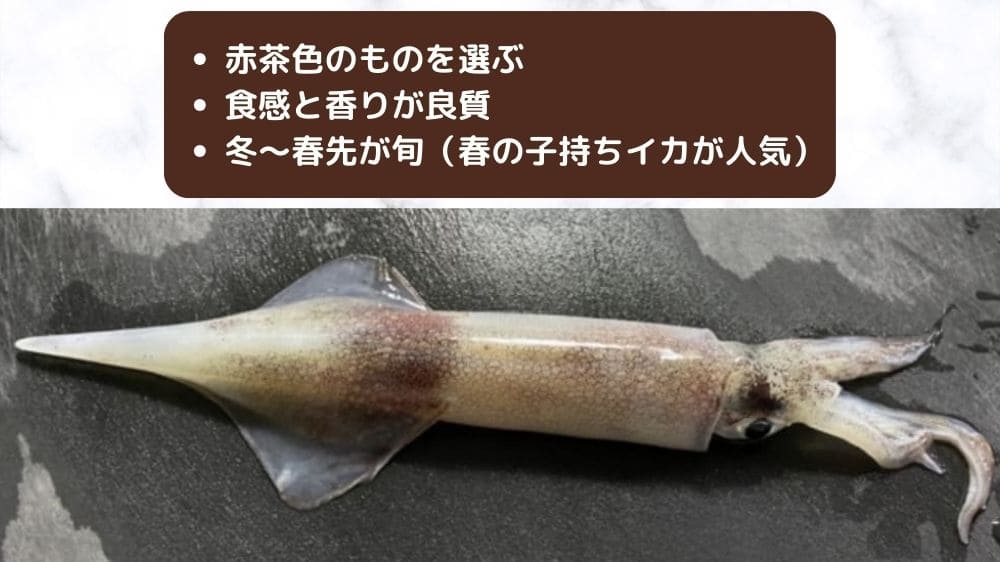

ヤリイカ【ヤリイカ科・ヤリイカ属】

槍の先端のような、尖ったフォルムが特徴です。高級なケンサキイカとよく似ていますが、胴体が細長く脚が極端に短い点が違います。

近海で獲れるため、生の状態で多く出回ります。スルメイカより高く、ケンサキイカより安価です。

メスよりオスのほうが大きくなり、胴体の長さが10~15㎝ほど違います。オスは細長く、メスはややふっくらしています。

ヤリイカの味と選び方

イカの味を「甘み・旨味・食感」にわけると、ヤリイカは食感を楽しむタイプです。

ほどよい歯ごたえと、イカ特有の香りが楽しめます。身が薄いものはスルメイカよりも上品な甘みがあり、寿司ネタとして重宝されます。春の子持ちイカは人気があり、真子(卵巣)や卵は絶品です。

選び方のポイントは、赤茶色のものを選ぶことです。生きているときは白色で透明感があり、釣り上げられると興奮して赤みがかった茶色(赤茶色)になります。

ヤリイカの旬と産地

産卵期前の冬~春先に旬を迎え、味がよくなります。市場では冬の風物詩として扱われ、とくに高値が付きます。

主な産地は、青森・北海道・宮城・長崎県などです。北海道の南部から九州まで、日本列島沿岸で漁獲されます。

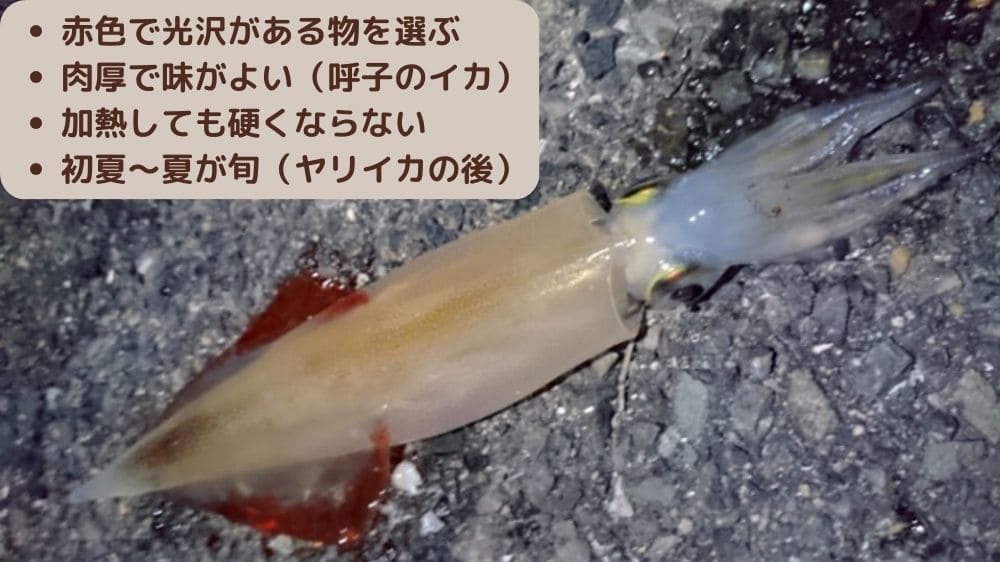

ケンサキイカ【ヤリイカ科→ケンサキイカ属】

ヤリイカと似ていますが、高価なのはケンサキイカです。オスのほうが大きく、胴体が最大で40㎝を超えます(メスは30㎝ほど)。漁獲される地域によって呼び名が変わるため、紛らわしいのが難点です。

- 山陰や九州北部:シロイカ・胴が短い

- 伊豆諸島など:アカイカ・胴が細長い

ケンサキイカの味と選び方

ヤリイカよりも身が厚く、非常においしいイカです。刺身にすると絶品ですが、加熱しても硬くなりません。

とくに5~6月に獲れる子持ちイカは、煮付けにすると美味です。

ケンサキイカを選ぶときは、色をよく確かめる必要があります。他のイカと比べ赤色が薄いため、鮮度が落ちているように見えるからです。色の違いがわかりにくい場合は、光沢があるものを選びましょう。

ケンサキイカの旬と産地

ケンサキイカの旬は初夏~夏で、ヤリイカと入れ替わるように味がよくなります。産地によって、旬の時期が多少ずれます。主な産地は島根・山口・佐賀・長崎県です。日本海沿岸がメインで、獲れる地域によって大きさが異なります。

有名な「佐賀県呼子(よぶこ)のイカ活き造り」に使われるイカは、主にケンサキイカです(地元ではヤリイカと呼ぶ)。

アオリイカ【ヤリイカ科・アオリイカ属】

「イカの王様」と呼ばれる高級品で、胴の長さが40㎝を超える大物には高値が付きます。生きているときは透明ですが、絶命すると白色や濃い灰色になるのが特徴です。流通方法が研究されてきた結果、より鮮度が保たれるようになっています。

アオリイカの味と選び方

イカ類の中でもっともおいしいとされ、実際に旨味や甘みを感じさせる成分が豊富です。獲れたてのアオリイカは非常に歯ごたえがあり、コリコリとした弾力が楽しめます。締めてからひと晩ほど寝かせると、甘みと旨味がグンと増します。メスの子持ちイカが持つ、真子(卵巣)も美味です。

選び方のポイントは、透明感が残っていること。アオリイカも時間がたつと白くなりますが、触って色が変わるうちは新鮮です。鮮度が落ちると色あせて光沢がなくなり、触っても変色しません。

アオリイカの旬と産地

アオリイカの産卵期は初夏~初秋で、産地によって旬の時期が異なります。秋~冬は小型が多く、大型のアオリイカは産卵期前の春~初夏が旬です。

主な産地は千葉県より南の太平洋沿岸、山陰地方より西の日本海沿岸。産卵のため、沿岸に寄ってきたところを漁獲します。

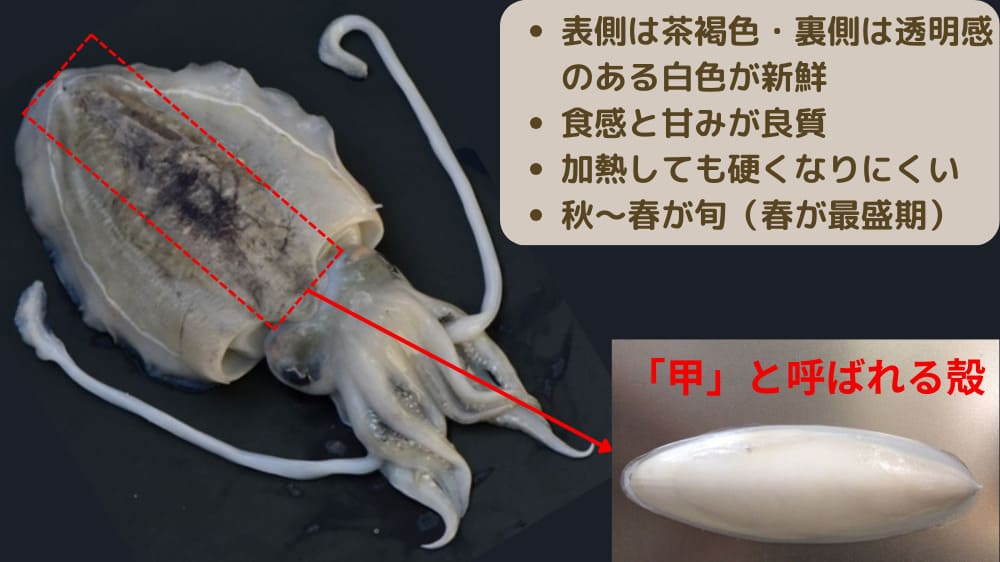

コウイカ(スミイカ)【コウイカ科・コウイカ属】

味がよいことから高値で取引され、料理店でも好んで使われるイカです。

全体的に平べったく、胴体は20㎝ほどの長さで丸みがあります。他のイカとの大きな違いは、体の表側に「甲」と呼ばれる甲羅状の硬い殻を持っていること。普段は餌を捕食するための触腕が収納されているため、イカなのに脚が8本に見えるのも特徴です。

スミイカという別名が付くほどイカ墨の量が多く、水揚げ時には大量にふき出します。

コウイカの味と選び方

刺身や寿司ネタとして人気が高く、肉厚な身は歯ごたえと甘みを兼ね備えています。加熱しても身が硬くなりにくいため、さまざまな調理方法が可能です。イカ墨も料理に使われ、パスタやリゾットなどで食べられます。

選び方のポイントは、体の色。コウイカは表側と裏側で色が違うため、反対に覚えないよう気をつけましょう。

- 表側‥黒っぽい焦げ茶色のものが新鮮(鮮度が落ちると濁った白色になる)

- 裏側‥透明感があり真っ白なほど新鮮(鮮度が落ちると赤みを帯びる)

- イカ墨‥黒色が濃くて粘り気がある

コウイカを持ったとき極端に重い場合は、体内に砂を含んでいる恐れがあります。砂を含んだイカは調理しにくいため、避けたほうが無難です。

コウイカの旬と産地

コウイカの旬は秋~春で、春に漁の最盛期(ピーク)を迎えます。秋に獲れる5㎝ほどのサイズは「新イカ」と呼ばれ、希少価値が高いため高価です。新イカが出る時期と合わせるとほぼ通年漁獲されますが、季節によって味が違います。

主な産地は瀬戸内海沿岸・三河湾・九州などです。比較的温暖な海域に生息し、本州の沿岸各地で漁獲されます。

料理人が教えるイカの調理方法【部位ごとのおすすめの食べ方】

主に胴体や脚(ゲソ)を調理しますが、内蔵や口なども食べられます。内臓系は腐敗や寄生虫のリスクが高いため、一度冷凍するか加熱調理するとよいでしょう。

イカチチとは抱卵線(ほうらんせん)と呼ばれるイカ特有の器官で、卵を包むために必要な成分を分泌します。正しく処理すれば、おいしく食べられる部位です。イカトンビはくちばしの周りにある身で、1匹から1つしか取れない希少部位です。

胴体のおすすめの食べ方

煮ても焼いても美味ですが、おすすめはやはり刺身です。イカ特有のコリコリした食感と甘みが、存分に味わえます。

刺身以外では、イカそうめんも定番です。麵のように細く切ったイカを、お好みの薬味とつゆにくぐらせて食べます。北海道・函館の名物で、イカならではの食べ方です。

刺身以外の調理方法

- イカ焼き

- イカ大根煮

- イカフライ・天ぷら

- イカのバター醤油炒め

丸焼きや開き以外は、適度な大きさに切って使います。イカ大根煮やイカフライは輪切りに、天ぷらや炒め物は縦に切るのが一般的です。

加熱調理の際は、火を通しすぎないのがポイント。イカは加熱すると繊維が収縮し、硬く締まる性質があるからです。8割が水分のため、加熱しすぎると旨味が抜けてパサつきます。加熱時間の目安は丸焼きで3分、炒め物や揚げ物は2分くらいです。

反り返りや縮みを防ぐコツ

- 切れ目を入れる

- 串を打ってから焼く

- ヘラで上から押さえる

あらかじめ格子状に切れ目を入れ、イカの繊維を断ち切っておくのがコツです。切れ目には火の通りをよくしたり、味を染みやすくしたりする効果もあります。

開いたイカを焼くときは、串を打つのがコツ。縦に縫うように串を打って、丸まらないようにします。ヘラなどで上から押さえるだけでも、反り返りを防げます。イカの丸焼きにも効果的です。

ゲソ(足)・エンペラ(耳)の食べ方

イカのゲソ(足)やエンペラ(耳)も生食可能ですが、加熱調理するのには以下のような理由があります。

- 薄皮が剥きにくい

- 生だと噛み切りにくい

- 吸盤に細菌が残りやすい

- 加熱すると味がよくなる

薄皮や吸盤の下処理が面倒なうえに、加熱したほうがおいしいというのが大きな理由。胴体は生食、ゲソとエンペラは加熱調理と使い分けるのがおすすめです。

ゲソとエンペラの調理方法

加熱調理の場合は、そのまま使えます。

- 唐揚げ

- 炙り焼き

- ボイル刺し

生だと食感を損ねる薄皮も、ボイルすればほとんど気になりません。わさびと醤油で刺身のように食べてもよし、酢の物や和え物にしても美味です。

コウイカのゲソやエンペラは加熱しても硬くなりにくいため、加熱調理に向いています。ゲソの吸盤が気になる場合は、塩もみするとよいでしょう(ゲソの下処理)。

油跳ねを防ぐコツ

油跳ねの原因はイカの皮が加熱によって膨らみ、中の空気が破裂するためです。とくにゲソは水分が多く、油跳ねしやすい部位です。

- 表面の水分を処理する

- 切れ目を入れる

- 高温で揚げない

小麦粉や片栗粉をまぶし、表面の水分を吸わせるのがコツです。揚げる前に薄く粉を付け直すと、カリっと仕上がります。エンペラやゲソの付け根部分に、切れ目を入れるのも効果的です。

水蒸気を減らし破裂しにくくするため、170~175℃の中温で揚げます。菜箸を入れたときに、やや大きめの泡が浮き上がる状態がベストです。

肝(イカワタ・内臓)の食べ方

肝とはイカの内臓のことで、濃厚な旨味とほろ苦さが人気です。

イカは餌から吸収した栄養を内臓に蓄えるので、旬のイカ肝は脂が乗っておいしくなります。

ただし、イカの内臓は腐敗しやすいため、新鮮でなければ食べられません。

肝の代表的な調理方法

- 塩辛

- 肝のルイベ

- 煮付けの隠し味

- 肝焼き(肝炒め)

イカの塩辛や肝焼きなどが一般的です。肝自体を塩や調味料に漬け込んだり、煮物のコク出しに使ったりもします。

ルイベとは凍らせたまま食べる刺身のことで、サーモンなどが有名です。シャリっとした歯ざわりと、口の中で次第に溶けていくなめらかさが楽しめます。水抜きした肝を調味液に漬け込んだのち、冷凍庫でひと晩凍らせるだけです。

煮付けに使う場合は墨袋を取り、イカの身と一緒に煮汁の中に入れ混ぜてください。

肝を取り扱う際のコツと注意点

塩辛のコツは、イカの身と肝のバランス。肝が大きければゲソやエンペラも加え、小さければ胴体部分だけにします。肝のルイベは、しっかりと水分を抜くことが重要です。水気が残っていると、溶ける過程で水分と一緒に旨味が抜けていきます。煮付けや肝炒めは、火を通しすぎないのがポイントです。加熱しすぎると、肝の香りや旨味が飛んでしまいます。

イカ肝には寄生虫アニサキスがいる場合があるため、加熱するか一度冷凍するのが無難です。

イカチチ(抱卵線)の食べ方

卵を包む成分を分泌する部位で「イカチチ」と呼ばれます。見た目が、フグやサケの白子によく似ているのが特徴です。イカ漁師の間でよく食べられる珍味で、鮮度が命のため市場には滅多に出回りません。

イカチチの代表的な調理方法

加熱調理が基本です。

- 煮付け

- 塩焼き

- 炒め物

付け根付近は卵のようなプチプチ感があり、本体部分はもっちりとした食感です。内蔵系の割にはクセがありません。中まで味が染み込みにくいため、濃いめの煮汁を絡ませるように煮るのがコツです。

ニンニクやオリーブオイルなど、洋風の味付けも合います。加熱すると硬くなるため、小さめにカットしたり薄くスライスしたりすると食べやすいです。

卵も食べられる

生殖器だけでなく、イカの卵も可食部位です。産卵期が長いため、他の魚より子持ちにあたる確率は高くなります。

イカの卵は、種類によって見た目や味が異なるのが特徴です。一般的な魚卵のようにプチプチした食感ではなく、ねっとりとした独特の歯ざわりがあります。

鮮度や寄生虫のリスクがあるため、煮付けなどの加熱調理が基本です。

トンビ(口)の食べ方

トンビはゲソ(足)の付け根にあるイカの口で、くちばし周辺の身が可食部位です。中心にある硬いくちばしを取り除いてから、加熱調理します。

トンビの代表的な調理方法

- 串焼き

- 唐揚げ

- バター炒め

トンビは指で簡単に外せて、中のくちばしも指で取れます。可食部位である身の部分は、他のイカ料理と同じように加熱すれば食べられます。

メジャーな食べ方は塩を振って串焼き。串を刺すことでいっぺんにひっくり返せるため、焼きムラになりません。コリコリとした弾力があり、噛むほどにイカの旨味が広がります。

イカトンビは火を通すだけで十分おいしいので、とくにコツは要りません。強いていえば、焼きすぎに注意するくらいで、ぬめりがなくなり全体的に焼き目が付けば完成です。

料理人が教えるイカの扱い方【基本的な下処理と正しい保存方法】

次の5つを覚えれば、イカの取り扱いで困ることはありません。

イカには「ツツイカ類」と「コウイカ類」があり、さばき方が異なります。本記事ではそれぞれのやり方を解説しているので、参考にしてみてください。

筋繊維に対する包丁の入れ方で、食感を変えられます。作る料理や好みに合わせて使い分けられると、ワンランク上のイカ料理に仕上げることも。

イカは胴体以外も食べられますが、部位によって下処理や保存の方法が異なります。本記事なら部位ごとのやり方がわかるので、適切に処理して新鮮な状態をキープしましょう。取り扱いに関する注意事項も覚えることで、安全に調理できます。

基本のさばき方

ツツイカ類とコウイカ類の違いは、中央に硬い甲羅状の殻があるかどうかです。違いを覚えて、どちらの種類のイカもさばけるようにしておきましょう。

| 主なイカの種類 | 殻の有無 | さばき方の違い | |

|---|---|---|---|

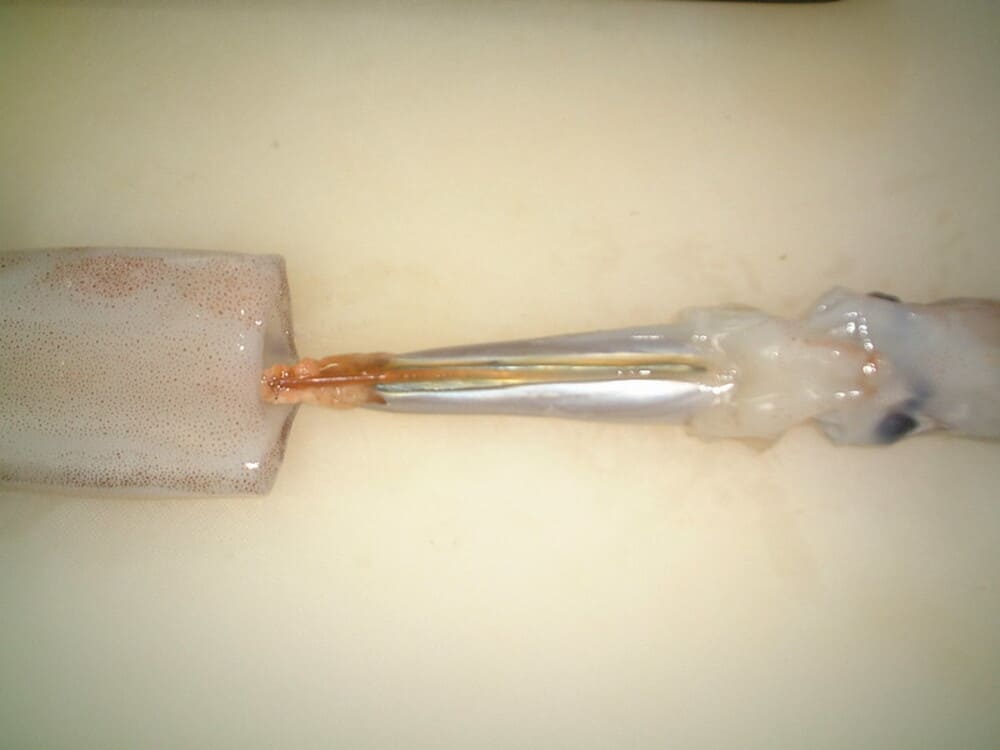

| ツツイカ類 | スルメイカ ヤリイカ ケンサキイカ アオリイカ など | 中央にやわらかい軟骨がある | ゲソを外したあとで簡単に取れる |

| コウイカ類 | コウイカなど | 中央に硬い殻がある | ゲソを外す前に殻を抜く |

ツツイカ類のさばき方

筒状の胴体から、ゲソと肝を取り外すだけです。

- イカの目の上あたりから、親指を胴体の中に入れる

- 軟骨に沿って内蔵と胴体のつなぎ目を外す

- エンペラ部分を握り、ゆっくりとゲソを引っ張る

- 肝の部分を取り出す(乱暴に引っこ抜くと肝が破れるので注意)

- 軟骨を抜き、胴体の中をサッと水洗いする

- 軟骨があったラインに沿って包丁を入れ、イカを開く

ゲソの部分を少しねじりながら引っ張ると、抜けやすくなります。

コウイカ類のさばき方

イカ墨が濃く量も多いため、墨袋の扱いには注意が必要です。まな板が汚れないように、金属製ボウルの中で作業するのがおすすめ。コウイカ類をさばく際は、最初に甲と呼ばれる甲羅状の殻を取り外します。

- エンペラの先端をボウルに押し付ける

- 目の上の両サイドから胴体に親指を突っ込む

- エンペラの先端をボウルに付けたまま押し込む

- 皮の下から甲が飛び出したら、手で引っこ抜く

- 甲が入っていた部分から手で裂いて開く

- ゲソと胴体のつなぎ目を手で切り離す

手を常に濡らしておくと、イカ墨が落ちやすくなります。

胴体の皮のむき方

- エンペラを上、胴体を下にして持つ

- 胴体とエンペラのつなぎ目に、親指と人差し指を入れる

- エンペラの先端へ指を滑らせ、胴体とエンペラを切り離す

- 片手で胴体を抑え、もう片方の手でエンペラを握る

- 足のほうへめくりながら皮をむいていく

- 残った皮はキッチンペーパーでつまんでむく

刺身用の場合は、透明な薄皮もむきます。開いたあとに、キッチンペーパーでこするようにして薄皮をむきます。

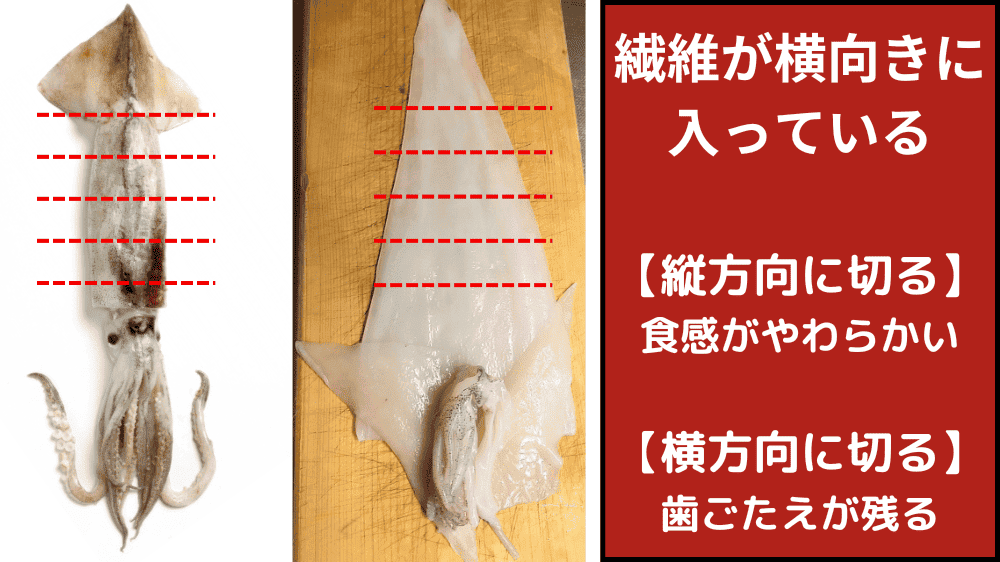

イカをおいしくする切り方

イカは食感を楽しむ側面もあるため、切り方が味に直結します。イカをおいしくするコツは、繊維の方向を意識することです。

繊維(筋)の方向で食感が変わる

イカの繊維(筋)は、横方向に入っています。繊維を断つように切るとやわらかい食感になり、繊維に沿って切ると歯ごたえが残ります。繊維を断ち切ると、加熱したときにイカが縮みません。

- 縦に切ると‥繊維を断ち切れる

- 横に切ると‥繊維に沿って切れる

好みや料理に合わせて切り方を変えると、いろいろな食感が楽しめます。

刺身の切り方を知りたい方はコチラ。

マグロを上手に切るコツを知りたい方はコチラ。

イカ刺しに切れ目を入れる理由

寿司ネタや短冊形の刺身では、イカに切れ目を入れるのが基本です。見栄えをよくする以外に、3つの理由があります。

- アニサキス対策

- イカの甘みを引き出す

- 醤油やタレが絡みやすい

イカにはアニサキスという寄生虫がおり、食中毒を起こす原因となります。細かく切れ目を入れることで、アニサキスを完全に死滅させることが可能です。

イカの中心部分にある甘みを、切れ目から露出させる効果もあります。イカの甘みが舌に多く触れるため、より甘く感じるわけです。切れ目に醤油やタレがしっかり絡む点もメリットです。

胴体以外の下処理方法

胴体はさばいてすぐ使えますが、ゲソや肝には下処理が必要です。

- 解体

- 掃除

- 水抜き

部位ごとに解体したあとキレイに掃除し、部位によっては余分な水分を抜きます。

ゲソの下処理

ゲソ(足)の部分と、肝・墨袋・イカチチ・卵を切り離します。

- 肝に付いている墨袋を指でつまんで引きはがす

- イカチチと卵が付いていれば外し、他の内臓は捨てる

- ゲソと肝の境界線を包丁で切る(肝を破かないように)

- ゲソと頭を切り分け、トンビ(口)と目玉を外す

吸盤に付着しているリング状のトゲをこそぎ落とし、ゲソの下処理は完了です。塩でもみながら1本ずつしごき、水洗いすると簡単に取れます。

墨袋を外すときのコツ

途中で破れそうになったら、上方向へ引っ張るのがコツです。墨袋を外すときは、エンペラ側の細いほうから外します。付け根をそっと指で外し、手前に優しく引っ張りながらはがしていきましょう。とくにコウイカの墨は濃くて量も多いため、慎重に取り外す必要があります。

取り外した墨袋を捨てるときは、ビニール袋の中に捨てます。シンクなどに直接流すと、真っ黒になり掃除が大変です。墨が落ちやすいように、常に手を濡らしておきましょう。

肝の下処理

墨袋を外した肝に、塩を振ってしっかりと水分を抜きます。

余分な水分を抜くことで、臭みが消え旨味が凝縮されるからです。水気がなくなることで適度に硬くなり、扱いやすくなります。

- ボウルにザルを重ね、塩を振ったイカ肝を並べる

- ラップして、半日~1日ほど冷蔵庫で寝かせる

- 水で塩を洗い流し、水気を拭き取って完了

ルイベにする場合は調味液に漬け込み、冷凍庫で半日以上凍らせます。

抜けた水分を下に落とすため、ザルとボウルが必要です。短時間で水を抜きたい場合は、塩の量を増やしてください。

鮮度を保つ保存方法

鮮魚を保存する際の鉄則は「水気」と「空気」に触れさせないこと。水分が残っていると細菌が繁殖し、空気に触れると酸化により劣化します。

重要なのはイカを仕入れたその日のうちに、下処理をして保存することです。とくに内蔵部分は腐敗しやすいので、肝だけは当日中に外しておきましょう。処理したイカは、部位ごとに分けて保存します。

- 胴体

- ゲソ・エンペラ・トンビ

- 肝

冷蔵保存

保存期限:1~2日。

- さばいたイカの水気をよく拭き取る

- 胴体とゲソ・エンペラ・トンビを別々にラップで包む

- 塩を振ったイカ肝をザルに乗せ、ラップを被せる

- 肝以外を保存袋に入れ、空気を抜いて密封する(肝はザルごと冷蔵庫へ)

- 金属製の調理バットに乗せ、冷蔵庫に入れる

イカ肝は水分を抜き終わるまでは、密封できません。ザルにラップを被せたまま、冷蔵庫に収納します。

鮮魚は低温保存が鉄則です。熱伝導率の高い金属製バットに乗せることで、低温をキープできます。扉付近を避け、なるべく冷気が当たり続ける場所で保存しましょう。

冷凍保存

保存期限:1ヵ月ほど。

- さばいたイカの水気をよく拭き取る

- 肝以外の部位をそれぞれラップで包む

- 肝は水抜き完了後にラップで包む

- フリーザーバックに入れ密封する

- 金属製の調理バットに乗せ、冷凍庫に入れる

水分と空気が残っていると、冷凍焼けを起こし劣化します。金属製バットに乗せることで、急速冷凍が可能です。

イカを扱うときの注意点

鮮度以外に、注意すべき点が2つあります。

精莢とはオスの生殖器のこと。内蔵に隣接している部位で、先端が鋭く尖っています。精莢を誤って口に入れると、口や胃の中に刺さり激痛をともなう恐れがあります。

イカの寄生虫

イカの食中毒の主な要因は、寄生虫「アニサキス」によるものです。スルメイカに多く見受けられ、激しい腹痛や嘔吐などの症状を引き起こします。

普段はイカの内臓表面に寄生し、イカが絶命すると身(主に胴体)のほうへ移動します。

アニサキスに有効な対策は、加熱か冷凍処理です。

- 70℃以上で加熱

- 60℃で1分以上の加熱

- -20℃以下で24時間以上の冷凍

家庭用の冷凍庫は-18℃前後とぬるく開閉も多いため、48時間以上の冷凍をおすすめします(参照:厚生労働省:アニサキスによる食中毒を予防しましょう)。

スルメイカの寄生虫で、もうひとつよく見かけるのが「ニベリニア」。米粒状でイカの胴体部分によく見受けられますが、人体に害はありません。

ヒトには寄生しません。生タラコやスルメイカに寄生しているのが見つかり苦情の原因となります。

ニベリニア|「食品衛生の窓」東京都福祉保健局

精莢(せいきょう)

精莢は精子が入った、カプセルのようなものです。イカのオスは鋭い精莢をミサイルのように飛ばし、メスの体に植え付けることで交接します。

精莢は少しの刺激でも勢いよく飛び出すため、口にするのは危険です。

先端が矢のように尖っており、一度刺さると抜けにくい構造になっています。自ら抜くのは難しく、病院で切開などの処置を受けなければいけません。塩締めや湯通しでも処理できない場合もあるため、食べずに取り除いてください。

簡単なイカの選び方【まとめ】

イカを選ぶときは体の色を見ると、簡単に鮮度を見分けられます。

- 赤茶色‥新鮮で生食可能

- 乳白色‥加熱調理が必須

- 斑点がある‥腐敗している

新鮮なイカは光沢があり、鮮度が落ちるとくすんできます。乳白色に茶色い斑点が浮かんできたら、食べること自体ができません。

スーパーなどの屋内でイカを選ぶときは、照明の真下からずらして吟味しましょう。光の加減に惑わされず、正確に色を見分けられます。

コメント